英国著名作家培根先生说:“读书给人以快乐、给人以光彩、给人以才干。”的确,读书能让人增长知识和智慧,让人变得坚强,能助人成功,使人身心更加健康。读万卷书,行万里路,见多识广,方能得心应手。所以,过去一些企业为了给职工充实精神食粮,丰富他们的文化生活,培养他们的才干,都建有图书室甚至图书馆。最近同威远煤矿的老同事们谈起过去威远煤矿的图书室时,他们很快就从记忆中翻出了那些年与书有关的经历。

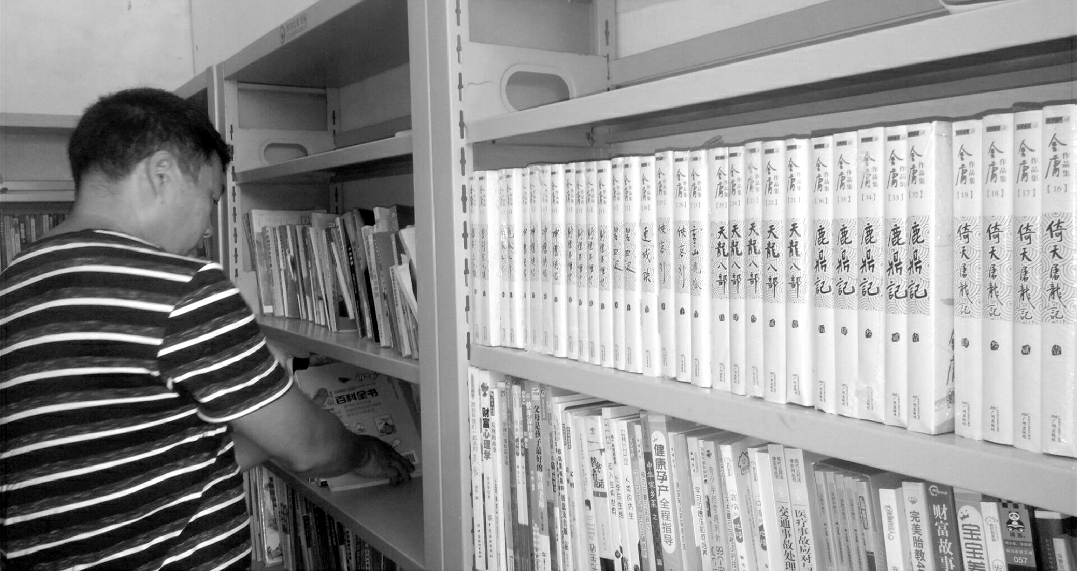

职工在图书室挑选书籍 资料图

两名女职工在读书

女职工一起交流读书心得

职工在图书室读书

深受工人喜爱的图书室

曾经担任威远煤矿矿长的李孝田清楚地记得,上世纪60年代初,自己还是小孩子的时候,威远煤矿就建起了图书室,那个时候的图书室比篮球场还大,一片房子全是图书室的领地。各种图书分门别类地放了几间屋子,少说也有好几万本。密而有序的书架,读者借书、看书,查找起来非常方便。另外设有专门的阅览室,可容纳三四百人,非常壮观、气派。图书室的建立像是给职工送了一件宝贝,让他们个个兴奋不已,争相去看书,图书室几名管理员总是应接不暇。

威远煤矿图书管理员朱长林记得,当时因为图书室无法满足所有前来看书的职工同时坐在馆内看书,工会只好给每个工会会员发一张借书证,图书室没有座位时可以凭借书证把书借回家看。

曾经的矿工会主席王玉忠,虽然退休多年,可对威远煤矿图书室的点点滴滴仍历历在目,“我生长在威远煤矿,从小时候求学到参加工作后都在图书室借书看。”那时威远煤矿的工人多达6000名,没有电视,电影每周也只能看一次,要节假日煤矿才会组织一些文艺节目或球赛之类的活动,所以工人大部分时间的文化生活是看书。“工人看书、借书要凭借书证,当初我和矿工子弟们没有借书证,只能拿父亲的借书证去看书、借书。开始还行,后来看书、借书的人太多,图书室的几百个座位坐不下,借出的书籍又高达两三千本。图书室不得不加紧管理,有借书证要看书借书也只能本人亲自去,否则一律免看免借。 我们这种拿父亲的借书证借书的小学生被拒之门外。可没有书看,心里空落落的。我只好在父亲有时间的时候,缠着他,要他去帮我借书。”回忆起儿时借书的故事,王玉忠话多了起来。

“借书难,要借到一本好书更难,比如四大名著、抗战故事、精彩武侠类的书根本借不到,因为借的人太多,往往是还没还到图书室就被下一个读者借走了。只要是稍好看点儿的书,就算借到手也得加班加点看,因为还有很多人等着借,图书室规定了还书时限,到了期,没看完也得还,否则就不能再借。”王玉忠感叹道。

有一本书,王玉忠终生难忘,因为这本书的借阅过程实在不易,“记得进煤矿当工人后的1972年,为了借一本《欧阳海》,我等了几个月都没借到,到图书室去问,答复总是‘还没还回来’,或是‘又被人借走了’。没想到机会来得那么突然,一天去还书时,偶然看到一位工友拿着《欧阳海》去还,我赶紧抓住机遇上前讲好话,请他把书先借给我。这位工友还算好说话,同意了我的请求,在管理员那里办完手续,我终于借到了那本《欧阳海》。同事、朋友听说我借到了《欧阳海》,赶紧跑来订借阅计划。那么多人候着看,我只能抓紧时间,除了工余时间,还熬了两个通宵,看完后赶紧转给下一个工友。”

将书中知识用得精妙

“看书,并不只是看热闹、消遣时间,而是确实能从中得到极大的收获。”王玉忠说,读了欧阳海、雷锋、黄继光等英雄人物的故事后,就一直被他们无私奉献、助人为乐、敢于牺牲的精神所鼓舞,凡遇上有人需要帮助时,自己都会主动伸出援手。

王玉忠说:“细细想来,自己能从一名普通工人成长为工会主席,与在图书室借书、看书起的作用有着不可忽略的关系。”

曾担任过威远煤矿公安科刑侦室主任的万全,最喜欢看法律、侦探类书籍。他从小就想当一名公安侦察员。“感觉侦察、破案,为群众安全保驾护航,挽回国家和人民的损失,惩治坏人很神气,特别有意义。”后来他报名参加公安学校考试,充分运用他在图书室看书学到的知识一举考中。毕业后他回到煤矿,被安排在了公安科工作。凡他经手的刑事案件,基本都能成功破获。虽然万全如今已经退休了,但一说起书本知识和破案要领,他照样滔滔不绝。

退休职工范友芳,以前在威远煤矿的化验室工作。煤矿每吨煤炭卖多少、出什么价,与他们化验室提供的煤炭水分、灰分等含量和纯度高低有着非常密切的关系,其岗位非常重要。范友芳喜欢看的是与其业务密切相关的书籍。一天,她将一组煤炭进行平行试验,结果两个样品的差距竟达到了0.5%---按要求不能超过0.2%。她不得其解,所用方法、化验的操作程序都与往常一样,差异为啥会这么大呢?她与王春霞、肖淑群等几个同事一起找原因,照样不知所措。她突然想起自己读过的煤炭质量检测的相关书籍,于是翻出来认真对照检查,怀疑试验中存在搅拌不匀的问题,后来她重新筛选、研磨……充分搅拌,终于得出了正确的结论。

还有一次,一切程序都没问题,结果却又出了问题,范友芳百思不得其解,她突然想起书本上说的“在做实验时要绝对保证器皿纯净方能得出准确数据”。她赶紧检查,发现还真是盛装样品的器皿原因。她明白,这些问题能得以及时解决,除了自己总结的经验,在图书室所读书籍发挥了作用。

花开花谢终有时

世间万物皆有定数,煤矿的图书室也一样有始终。威远煤矿的图书室兴于上世纪60年代初,衰于本世纪初。60多岁的李孝田说:“上世纪90年代,我在担任矿长时,虽然图书有所减少, 但还算像个图书室的样子, 再后来就渐渐越加萎缩、衰弱。”

今年70岁的刘兴明,1999年时曾担任图书管理员,接手的时候他作过仔细清点,发现一共有900多本书籍,也就是这时,图书室已大不如从前,读者从每天几百人锐减至几十人。2008年他退休时,每天只有几人至十几人在图书室内看书。

当年的矿工会主席王玉忠分管图书室,他一直都很重视图书室的工作。在上世纪90年代,工会每年都还买几百上千元钱的书充实书屋。后来,随着电视机的普及,收音机、DVD等各种现代文化娱乐设施入户,加上煤矿资源枯竭、人员减少,看书的人也少了,图书室再无当年的热闹场景。加上企业的客观原因,图书室已失去了继续投入的价值,仅靠最后的几百本书和所订的10多种报刊杂志维持。图书管理员从开始的6人逐步减少到了1人。煤矿将煤炭采完并转运后,图书室随之关闭,剩下的几百本书被送给了附近的中小学。威煤的图书室算是完成了它的使命。虽然图书室被关闭了,但那些年发生在图书室里的故事一直留在职工们心中。