1977年8月,在雅安泥巴山脚下的泗坪铁锅厂,一名少年正在高温熔炉前忙碌,将滚烫的铁水缓缓倒入模具。这个在铁锅厂工作的年轻人,当时还不知道自己即将迎来人生的重大转折。

就在两个月后的10月,随着国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,中断11年之久的高考制度正式恢复。12月9日,这位名叫刘嘉的翻砂工人放下手中的工具,走进了高考考场。

那一年,全国共有570多万考生和刘嘉一样,怀揣着对知识的渴望走进考场。这场特殊的高考不仅承载着无数人的梦想,更标志着一个新时代的开端,成为国家发展的重要转折点。

雅安师范学校“高师班”毕业合影

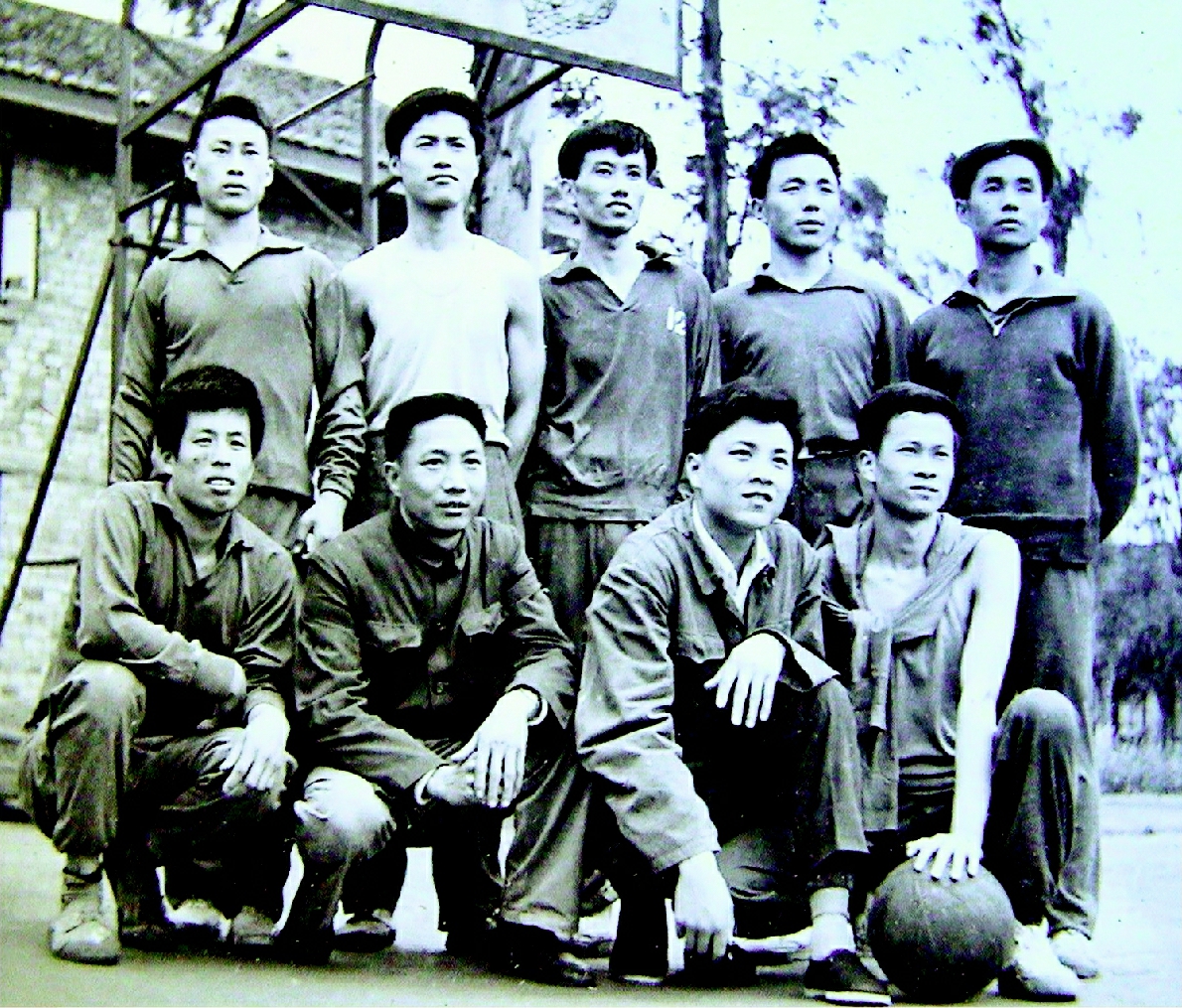

“高师班”篮球队在全校夺冠后与班主任合影留念

当命运来敲门

时隔多年,刘嘉依然清晰地记得第一次看到“招生简章”时的想法:“大学招生和我这个翻砂工有什么关系?”但母亲却比他着急得多,坚持要他报名参加高考。

那时的年轻人还“不知愁滋味”。像刘嘉一样对高考反应“迟钝”的,还有罗恒星、刘仁康等人。

刚满20岁的罗恒星当时正在名山县,怀揣着一个文学梦。为了积累创作素材,他主动报名参加玉溪堰引水工程建设,在热火朝天的工地上一边劳动,一边记录生活点滴。当恢复高考的消息传来时,他正沉浸在自己的创作世界里,完全没放在心上。直到他的班主任焦驷英老师托人带信,催促他报名,他才回过神来。

19岁的刘仁康高中刚毕业,就在雅安四中当起了代课老师,负责教授高中物理。当高考恢复的消息传来时,她的父亲立即催促她回家专心复习备考。但面对教室里那一双双渴求知识的眼睛,刘仁康实在不忍心抛下自己的学生。直到高考前一周,在父亲的再三催促下,她才终于放下教鞭,匆匆赶回家中投入复习。

恢复高考的消息如同一道惊雷,唤醒了无数人的求学梦想。

“这是一次改变命运的机会!”当雅安农机厂工人王志英看到“招生简章”时,他一下攥紧了拳头,暗下决心放手一搏。跟王志英一起插队落户、一起返城在农机厂工作的欧阳志远也报了名,他们白天上班,晚上挑灯苦读。

这年,王志英已是两个孩子的父亲,他让妻子将女儿带回娘家,儿子则交给母亲照顾。

在天全县兴业公社,高庆云是当地第一个高中毕业的“回乡青年”。这个令人羡慕的身份让他当上了民校老师,每天过着“上午教书育人,下午下地劳动”的充实生活。当公社通知他参加“恢复高考报名誓师大会”时,距离考试仅剩一个多月。面对这个突如其来的机遇,他毅然决定报名,为自己的人生再搏一次。

在雅安肉联厂,李明清每天过着“杀猪匠”的忙碌生活。当广播里传来恢复高考的消息时,这个满身疲惫的屠夫突然觉得“生命被重新点亮”。在备考的一个多月里,他白天继续着屠宰工作,下班后就强打精神翻开书本复习。极度疲惫的他常常看着看着就趴在书上睡着了,但醒来后又继续坚持学习。

刘淑玉是三个孩子的母亲,最小的还在哺乳期。当恢复高考的消息传来时,这位母亲没有丝毫犹豫就报了名。在备考的日子里,她常常一边给孩子喂奶,一边争分夺秒地翻看复习资料。

“高师班”的诞生

1977年12月9日,高考的第一天。

凌晨3时,高庆云打着火把翻山越岭,走了20多公里山路,在高考铃声即将响起的时候,他终于走到了教室门口。

这天,刘淑玉也早早就起了床,她把孩子喂得饱饱的,这才跑进考场。

高考的第一门课程,是语文。

打开试卷,刘嘉一看,乐了,作文70分,基础30分。命题作文,题目仿佛是为他量身定制---《一个青年矿工的变化》读后感。刘嘉自然“有话可说”,写得比较从容。

高庆云走进教室,同桌的考生已端坐在课桌的另一头。当时考生多教室少,只得两人一桌。高庆云紧张地大喘了几口气,平静了一下呼吸,开始看试卷。基础题,他自然不在话下,作文题更是洋洋洒洒,800字的作文要求,他硬是一口气写了1000多字才停下笔。

高考最后一科结束后,王志英如释重负地长舒一口气。他估摸着这次高考成绩应该不错,抬头望向天空时,仿佛已经看见大学录取通知书正朝自己飞来。他的第一志愿填报了梦寐以求的北京大学数学系,那是他向往已久的学术圣地。而第二志愿则选择了父亲工作单位的设计院里许多优秀工程师的母校---华中工学院(现华中科技大学的前身)。

刘嘉填报的大学一是武汉大学图书馆系,二是四川大学中文系。

然而,经过漫长的等待与煎熬,王志英终究没能等来期盼中的录取通知书。

当初填报材料时,他交了一张没怎么打理仪容的照片。有人好心提醒:“这照片怕是不太合适吧?”王志英却满不在乎---在他看来,考大学全凭真才实学,留着胡子照相又有什么关系呢?

那时,王志英已被华中工学院提档,但第二天就被退了回来。理由很简单,“照片上的人恐怕不止30岁。”

1977年高考招生录取场设在成都,录取时间正好是在1978年春节前后。时任雅安地区文教局副局长的刘泉金参加了招生录取工作。在盘点上线考生的录取情况时,他发现雅安上线考生不仅录取率偏低,而且上线考生退档比例也较高。

于是,各市州招办负责人提出建议,在中等师范学校举办“高师班”,主要生源就是上线退档的考生。经四川省高教局批准,在雅安师范学校附设一个属于高校序列的“高等师范专科班”,肩负着为雅安地区培养优质师资的使命。

就这样,雅安师范学校迎来了建校以来首个特殊的“高师班”---50名因各种原因与大学失之交臂的学子,在这里开启了别样的人生篇章。

特殊年代的青春答卷

1978年4月底,雅安师范学校迎来了一批特殊的新生。四川石棉矿四采场的采矿工人孙九刚提着简陋的木箱走进校园,箱子里装着他全部的家当。与他同行的,是高考高分却意外落榜的王志英和欧阳志远;历经政审波折才勉强入学的高庆云、宁尤嘉;原本打算复读再战的罗恒星,在父母的坚持下也不得不前来报到;而年轻的母亲刘淑玉,则忍痛给年幼的孩子断奶,毅然踏进了校门。这群来自不同背景、带着各自故事的学子,就这样汇聚在了“高师班”。

“高师班”招收的50名学生里,有40名男生,10名女生。年龄最大的34岁,最小的19岁,由欧阳志远担任总班长。分为历史、物理、英语三个学科专业。

1978年5月,“高师班”正式开课。在短短两年的校园时光里,这批学生如饥似渴地汲取知识,在时代的浪潮中快速成长。毕业后,他们像一粒粒种子散落在巴蜀大地的各个角落。伴随着改革开放的春风,这批“高师生”用自己特有的韧劲与才华,在平凡的岗位上默默散发着“光与热”,与蓬勃发展的祖国同频共振,共同书写着属于他们那一代人的奋斗篇章。

45年光阴荏苒,当年“高师班”的学子们已各自走出迥异却同样精彩的人生轨迹。欧阳志远、张维鼎等人在学术殿堂里深耕不辍,如今已是桃李满天下的大学教授;宁尤嘉、谭淳远等人曾在政府岗位上为民服务;刘嘉更是成为木塑行业的翘楚。而更多的“高师生”选择坚守在教育一线,在雅安城乡的讲台上一站就是整个青春,用知识的光芒照亮了一代又一代学子的前程。

青春无悔,岁月如歌。雅安“高师班”作为一代人“青春的摇篮,梦想的起点”,在毕业45周年这个特殊时刻,王志英向同窗们发出倡议:“让我们来写写高师班吧。当我们回望来路,既见时代浪潮如何塑造群体命运,亦见点点萤火如何照亮来时征程。”

一石激起千层浪。短短几个月,就收到了无数学友来稿,或忆当年辛酸,或述辉煌过往,或谈今日感念……当年的恩师们也提笔勾勒他们记忆中的“高师生”形象,就连当年与“高师生”同窗共读的“中师生”也纷纷寄来了饱含敬意的祝福。

“纪念我们逝去的青春,抚慰我们长满皱纹的心灵。”怀着这样的初衷,大家推举刘嘉担任主编,与王志英、姜岩、罗恒星、刘仁康等编委组成编委会,很快完成了《羌江壮歌---雅安高师班毕业45周年回响》的样书编纂工作。

2025年4月3日和5日,这群已经毕业45载的“高师生”分别相聚在雅安和成都两地,对样书进行了认真审读,让那段在特殊年代里绽放的青春芳华,永远定格在字里行间。