叙永县叙永镇丹桂村小丫口的山坡上,翠竹掩映着一栋二层小楼。小楼右边搭了一间蓝色铁皮房子,推拉门装着滑轮、关着一个烤酒坊;再右边也是一片山坡,坡上开败的花尚余星星点点,青青的农作物正在努力生长;左边一条三四米宽的水泥路,斜斜地通到坡顶与村里的公路相连,路旁两间瓦房,是牛圈。小楼门前一口鱼塘,漂浮着刚撒下的青草。极目而望,叙永县城高楼林立。这里是农民诗人谢榜云的家。

写作中的谢榜云

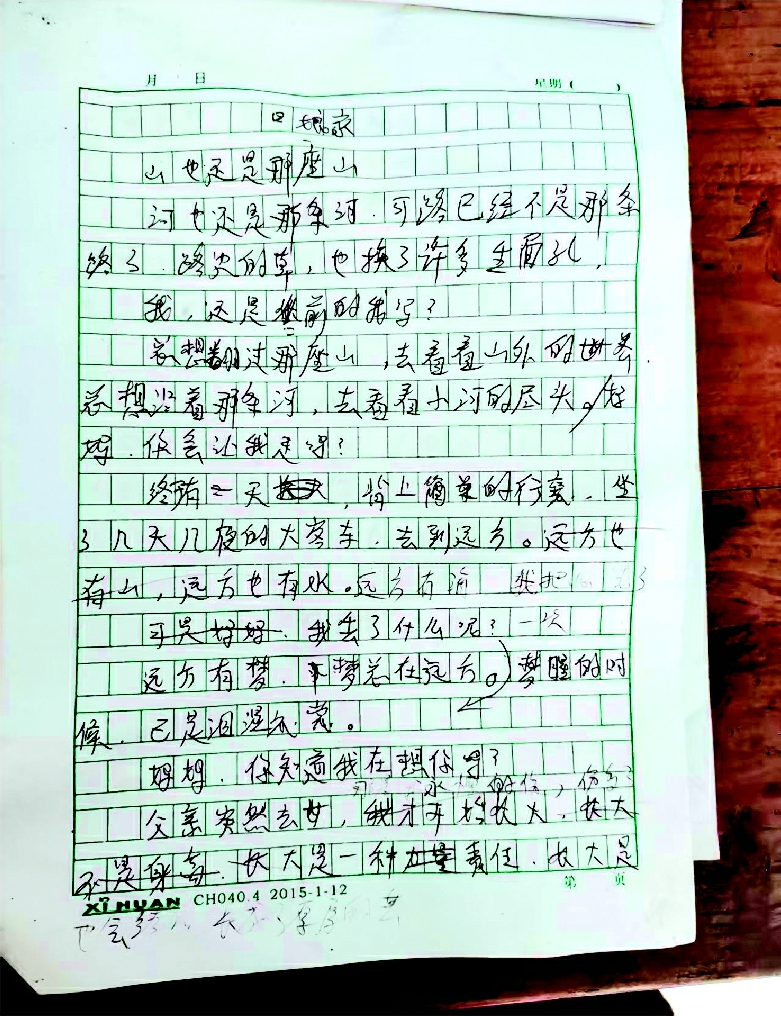

谢榜云的手稿

割草喂牛 提笔写诗

10时许,谢榜云从屋里出来,拿起背夹并提起镰刀,女儿袁章雨跟在后面。她们沿鱼塘边的小路下坡,来到一片半人高的青草地。割草喂牛,是谢榜云每天的必修课,她曾在诗中写道:“喂猪、喂牛、喂鸡、喂鸭、喂自己。”

喂完牛,谢榜云抖了抖身上的草屑,洗个手,来到二楼一间卧室。卧室进门右边一张陈旧的茶几,堆了上百本书。《论语》《鲁迅全集》《朱自清作品精选》等等,都是比较旧的版本、书页多有卷角。窗边一张条桌,上下也各堆着一些书、多为杂志;桌上还放着一个笔筒、装着三支签字笔,一个“语文作业本”翻开着的一页已有几行文字。谢榜云坐进桌前的一张藤椅里,背打得笔直,拿起本子边的笔开始写作。

“把自己染成碳色/直不起腰也抬不起头/铮铮铁骨/用青春开创未来//没听见梧桐细雨打在芭蕉叶上/妻儿装在心里/没有星空下的浪漫月光里的潇洒/生活,被一盏矿灯照亮……”这首诗名为《矿工》,还没写完。字算不得漂亮,只清晰能认;笔似乎有些陈旧,笔迹浓淡不一,字里行间常有墨点。

谢榜云干农活手脚麻利,与丈夫一起经营家庭。他们养了6头肉牛、1头母猪和5只猪仔、20多只鸡,开了一片鱼塘、建了一个酿酒作坊,还种了七八亩地。“干活儿的时候,我喜欢胡思乱想,灵感来了的时候,如果离家近我就回去写下来,如果远我就拿手机记下来;不过经常忘了带手机,也不是每一次灵感都能形成文字。”谢榜云笑着说,她觉得干农活很枯燥、写作很愉快。

中考落榜 文学启程

前段时间,叙永县儿童文学作家靳朝忠提着一摞书来到谢榜云家。谢榜云老远打招呼:“靳老师快请坐!”两人走近了,靳朝忠开口就是老三句:“最近有没有写东西啊?你要多写哦!我可以帮你投稿。”

这摞书包括 《诗刊》《星星》《散文诗世界》《泸州作家》等。靳朝忠说:“不能只写,读也很重要。”他知道谢榜云爱看书,就时不时地送她几本。谢榜云很感激靳朝忠,她说:“靳老师是我写作路上的第二位老师,不仅送书给我,还指点我如何写、帮我投稿。”

谢榜云读书很杂,“有什么书读什么书”。不仅爱读,她更爱写。作为一名地地道道的农民,她已坚持创作36年,擅长写散文、散文诗、现代诗,算得上叙永作协的元老。

1989年春天,17岁的谢榜云心中装着14岁那年没考上高中的遗憾,走了两个多小时的山路到县城卖菜。路上,她捡到一张《雨花报》,读着读着心生感慨:“这些我也能写啊!”她又读到一则启事:《叙永报》开设写作培训班。她毫不犹豫地去报了名。培训班为期半年,每月交三次作品,谢榜云每次都超标多交。有一次编辑问她:“樱花树是先开花还是先长叶子?”她干脆直接找到编辑当面聊,也因此结识了写作的启蒙老师申虹云。当年4月30日的《叙永报》,发表了谢榜云发表的第一篇作品《留白菜种想到的》。

从《叙永报》出发,谢榜云的作品发表在《泸州日报》《剑南文学》《青年作家》等全国各地的报纸、杂志。在她书桌的显眼处,放了个很旧的笔记本,扉页写着“历史写下我们的真实路,依旧这般遥远”,里面贴着她早期作品发表的剪报,有100多篇。

采访中,谢榜云拿起她最爱的一本书,书中留言“榜云学棣雅正”。书有些泛黄,谢榜云说,她经常翻看。“1997年,申虹云把他写的《心中的绿野》送给我。书中的文字非常优美,可以读到申老师的正直和善良。”谢榜云说,申虹云曾告诉她,无论面对什么困难,心中一定要有一盏灯。而她,多年来一直坚持把文字点作心中的一盏灯。

眼里生活 心中灯火

谢榜云创作的高峰期出现在2000年以前,彼时她正在广东打工。报刊发表她的作品时,她名字前的括号里时而是四川、时而是广东,根据邮戳署的。

其间,谢榜云的作品多次登上《青年作家》,1995年1月发表了一篇《小油灯》:“山上的树一年年地少了/家门前的河很瘦/雨滴好久没来/干渴了我们年轻的守候/奶奶桐子点灯的岁月/母亲烧稻草灰洗衣裳/待我回头张望/全挂在云遮雾挡的山崖//太多停电的日子/灯芯无意间挑大/照彻/有风有雨的时光。”她至今记得当时的稿费每篇20元,有时一个月能发不少作品,而那时她打工的工资一个月只有五六百元。

打工的日子,认识新朋友、怀念家乡。谢榜云写下《阿娇(外六篇)》,写了阿娇、阿玲、布衣少女等同行的打工人,也写了《重阳》等思乡的诗。青春没有肆意地奔放,谢榜云在制衣厂、陶瓷厂、玩具厂的车间里来来回回。眼里的生活越是忙碌和疲惫,心中的灯火越是旺盛和明亮:打工最美的际遇不是一张张钞票,而是闲暇时写下的一行行文字。

2000年,谢榜云回乡结婚了。从叙永县龙凤镇嫁到了叙永镇,爬上小丫口,她生下龙凤胎袁章云、袁章雨。从此,谢榜云的生活重心成了相夫教子,文学创作少了些、柴米油盐多了些。带娃的日子常感慨良多,谢榜云写下了《写给孩子》等许多文章,但因当时寄信不太方便,她的作品少有投稿和发表。孩子们渐渐长大,谢榜云的文字也愈发丰满,山和水、稻和麦、鸡和牛,这些生活的必答题在她心中发酵,酿成一篇篇文章,再化作灯油,让心中那盏灯常亮。

谢榜云家大门的墙上,贴着“光荣之家”牌子。袁章云大学毕业后去当兵,工资拿给妹妹袁章雨读研究生;袁章雨如今已在绵阳找到一份工作。母女俩经常分享书单,一起割草喂牛、一起读书写作。袁章雨说:“从妈妈身上我学到了一种品质:坚持!坚持读书、坚持写作几十年不变,她是我的榜样。”

芳华如昨 落地生根

谢榜云家有一片茶山。清明节那天,她带着女儿上山采茶。看着摘下的一片片嫩叶,谢榜云的眼睛突然湿润了,布满老茧的双手擦了又擦,眼泪夺眶而出。“我想你外公了。”她的声音有些哽咽,坐在茶树下,掏出手机,写下小诗《清明茶》:又是一个采茶的季节/父亲,您在那边还好吗/打工的女儿/终没能读出您纸外相反的信息/错过,最后奉茶的机会//亲人说,嘴已放上/清明采摘的茶叶/可您还是喝了孟婆的汤//已该长成精壮小伙了吧/我仍等不到再续前缘/成为永恒的伤/裹着泪腺……

心思细腻的谢榜云常为生活中的小事感动,她曾在书桌前一坐到天明,写下散文《我幸福的一家人》,字字珠玑。

她写给逝去的公公:叫了二十年的爸,您多了个女儿,我找回了父亲……不管在与不在,您都是这个家的领路人。爸,没人照顾的日子,一向可好?

她写给多病的婆婆:这辈子从没想过,真正朝夕相处至今最久的人是您……谁说没有血缘?去年您胃出血住院输了两袋血,我也去献了血。相依相伴,有妈真好。

她写给打工的丈夫:不是好男儿志在四方,养家糊口,你只是亿万打工潮里浪花一滴……回归,是你甜蜜的梦想,我是你永远的家园;回归,是我幸福的等待,你是我放飞的鸿雁。

她写给当兵的儿子:我在葱绿的南方,遥望,有一面旗帜在高高飘扬……母亲给你的身躯是娇嫩的,你已长大成坚强的男子汉,守护我们的岁月静好,守护我们的幸福安康,守护祖国的土地和边疆!

她写给女儿:那年,我偷偷对自己说,结婚吧,生个女儿,让她好好读书。哥哥出生,肚子里竟然还有一个。等你出来,医生说,是个女孩……好好读书,你在我肚子里就听懂了我的心语吗?其实只是我自己没能好好上学,希望你能弥补我的遗憾。读书从没让我为你的成绩担心。我希望,做你永远的朋友。

她写给自己:芳华如昨,携一颗莲心,款款而来……有人愿做美丽鲜花,期待昂贵的花瓶。我却站立成一株草,落地生根,繁衍生息!

……

岁月轻霜覆首,牛草青又黄;山坡时光随风,庄稼种与收。“喂猪、喂牛、喂鸡、喂鸭、喂自己”是谢榜云的简单生活,她说:“我会写下去。”

谢榜云在干农活