中国人民抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争,也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。川渝地区作为全民族抗战的战略大后方,为抗战输送大量人力、物力和财力,不仅守护了国家经济与文化发展的命脉,更为抗战胜利付出了巨大牺牲、作出了不可磨灭的贡献。

近日,《伟大胜利 川渝贡献---纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展》在四川博物院开幕。展览以“伟大胜利 川渝贡献”为主题,通过丰富的文物、历史档案、影像资料及最新研究成果,多角度生动展现了川渝人民在那段烽火岁月中的重大贡献。值此历史节点,让我们一起步入展厅,让历史的回响穿透时光,将那段峥嵘岁月中的勇气、牺牲与荣光,一一映照于心。

展厅一角

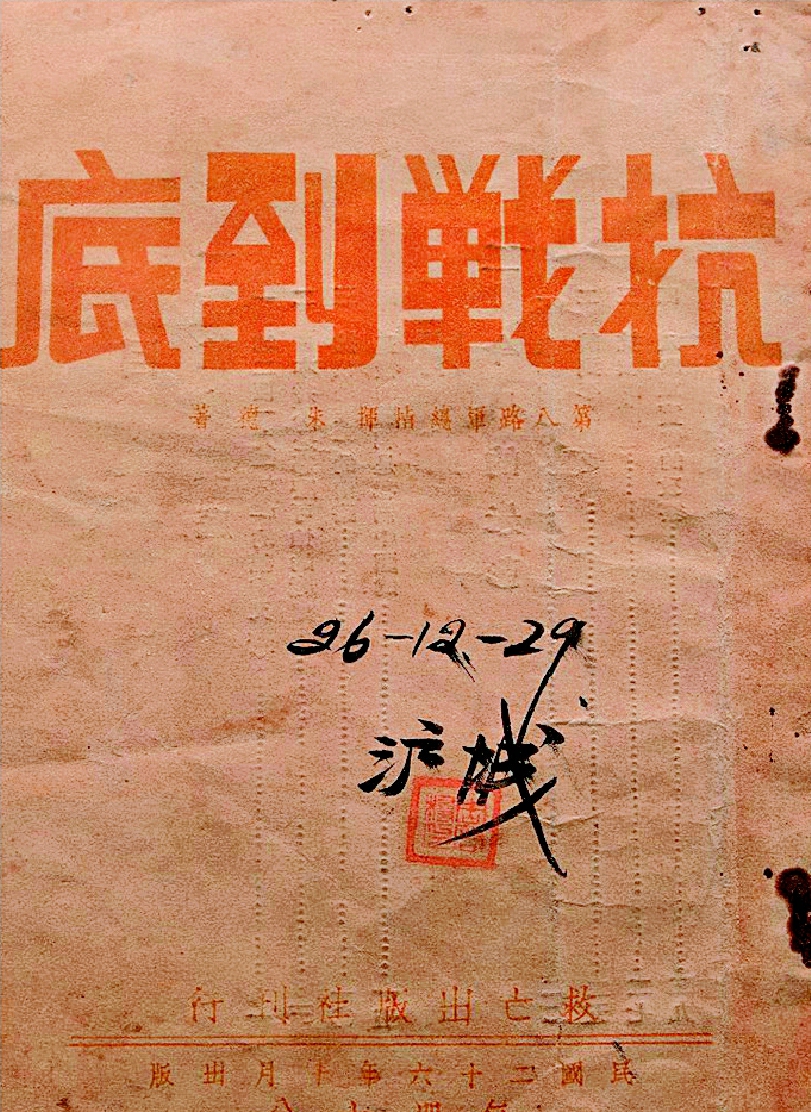

朱德《抗战到底》

川军抗日阵亡将士纪念碑 资料图

市民观展

成都群众欢送川军将士出川

抗战胜利纪功碑暨人民解放纪念碑 资料图

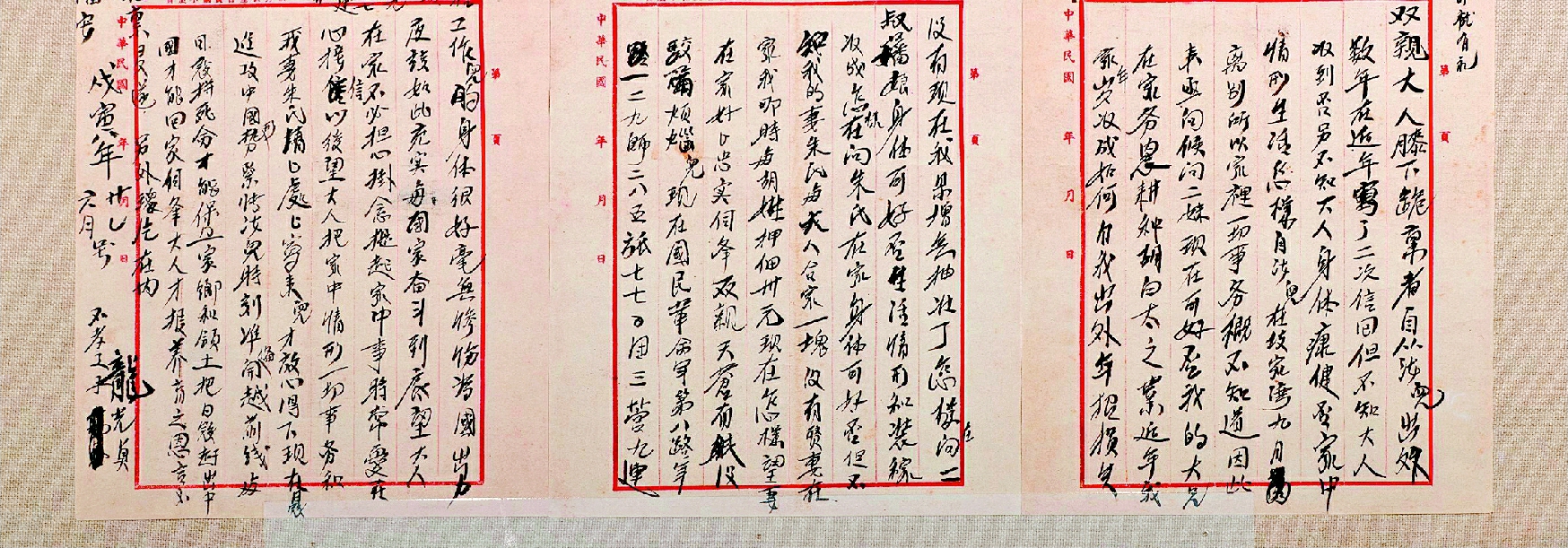

红军龙光贞的家书 复制品 除署名外均由四川博物院供图

中流砥柱:党的领导与抗日救亡运动

日本军国主义自1931年悍然发动九一八事变至1937年蓄意制造七七事变发动全面侵华战争,将中华民族推向空前危机。中国共产党秉持民族大义,率先擎起武装抗日旗帜,倡导建立抗日民族统一战线,成为全民族抗战的中流砥柱。

1937年12月23日,中共中央长江局在武汉成立。1938年武汉沦陷后,为适应全民族抗战战略相持阶段到来后的新形势,1939年1月16日,中共中央南方局在重庆成立,以红岩、曾家岩和虎头岩为主要工作地点,团结一切可以团结的力量共同抗日。

全民族抗战爆发前后,在中共中央长江局和南方局领导下,中共四川省工作委员会、川康特委、川东特委等省级组织相继建立,各级地方组织也普遍建立起来,成为各种抗日救亡团体的领导核心。

在抗日战争的洪流中,大批川籍共产党人以身作则、身先士卒,或奔赴前线对日作战,或组织后方生产支援前线,发挥了先锋模范作用。

全民族抗战期间,川渝地区凭借得天独厚的战略地位,成为支撑持久抗战最重要的人力、财力、物力供给的大后方。川渝人民与全国各族人民一道共赴国难,掀起轰轰烈烈的抗日救亡运动。

在这一过程中,四川地方党组织积极响应中央号召,有力推动了群众性救亡运动的发展。在中共中央的统一领导下,四川党组织发起成立多个抗日救亡团体,动员百万民众投身集会游行、宣传演讲、报刊发行、文艺演出等抗日救亡运动,掀起遍及城乡的抗日救亡浪潮,营造了响应全国抗日救亡运动的政治氛围。

壮怀激烈:文物见证下的川军抗战史诗

1937年9月5日,成都少城公园(今“人民公园”)内人山人海,“四川省各界民众欢送出川将士大会”在这里举行。扛着“精忠报国”旗的川军将士出川抗日。

据不完全统计,从1937年9月誓师出川到1945年8月抗战胜利,川渝地区共征召兵员约350万人,参战兵力约占正面战场总数10%左右;川军在此期间参加正面战场南北两线作战,参加了所有重大战役;伤亡官兵达64万余人,参战人数与牺牲之惨烈均居全国之首,并涌现出了饶国华、王铭章、李家钰等大批抗日英烈。

记者了解到,为了深刻再现这场伟大胜利中的川渝贡献,本次展览主办方在全国范围内组织了306件/套文物、档案和相关展品参展,其中珍贵文物共76件,是同类展览中展品极为丰富的一次。

展览现场,一封来自阆中老红军何文元的家书格外引人注目。何文元家住四川省阆中市罗家塘,1933年参加红军。自离开家乡后,他已有四年未能与家人通信。在甘肃期间,他听闻四川连年大旱,心中十分牵挂。1937年“卢沟桥事变”爆发后,何文元所在部队被改编为八路军,奉命北上抗日。同年8月24日,在陕西省三原县云阳镇待命出征之际,他提笔给父母写下了这封家书。信中既有对父母身体安康的殷切问候,更写下了“不顾虑一切牺牲流血,为要把日本帝国主义驱逐出中国去”的铮铮誓言。

岁月让纸张渐渐泛黄,却无法掩盖字里行间弥漫的硝烟与苦难、思念与牵挂,更无法冲淡那份“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀。

历史的伤痕同样铭刻于实物之上。此次展览还展出了刺刀等大量日本侵华的直接罪证。其中日军耐火砖用于修建日军细菌部队焚烧炉,是侵华日军占领东北后,对中国人民开展惨无人道细菌实验的罪证之一。

在此民族危亡的关键时刻,无数中华儿女抛头颅、洒热血,举起抗日大旗。展览中,观众既可以看到毛泽东《论持久战》、朱德《抗战到底》等老一辈无产阶级革命家有关抗日战争的重要文献,也能目睹淞沪抗日纪念章、陆军第八路军“荣誉战士”纪念章等饱含血与火记忆的历史证物。

壮士出川抗击日寇的壮志雄心,深深镌刻于每一件展品之中,赵一曼穿过的靰鞡鞋、龙光贞等多封普通士兵的家书,川军抗日烟杆上“中华男儿上战场打日寇”、瓷坛上的“四川人民一致抗日”字样、成都各界救国联合会为日军进攻平津宣言、1937年叙属联立中学校四十班学生刘治清等关于天下兴亡匹夫有责誓死参加义勇壮丁的请命书……这些无声的文物,承载着感人至深的力量,映照出川渝儿女“敌军一日不退出国境,川军则一日誓不还乡”的赤诚情怀。

川军“死”字旗,曾是感动无数国人的一件抗战展品。这面旗由安县曲山场(今属北川羌族自治县)王建堂的父亲王者成送给儿子,上书一个大大的“死”字。国难当头时,送儿出征的父亲希望儿子以此“伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”

万众一心:战火中的物资保障与文化坚守

全民族抗战时期,为保障在川军民生活物资和前线作战需要,川渝人民节衣缩食,昼夜辛劳,以粮饷钱械,倾囊报国。他们努力加大粮食生产与供给,踊跃参与献金运动筹措抗战资金,加紧生产武器弹药、被服、川盐、桐油、猪鬃、蔗糖、酒精等军需物资,为夺取抗日战争最终胜利奠定了坚实的物质基础。

展览现场,还有许多珍贵文物记录了川渝人民为抗战所作的奉献。达州民众募集物资运往前线的老照片、合江县立初级中学飞机捐款清单、广元县政府办理献机运动有关捐款名册、收据等一手档案,真实记录下川渝百姓节衣缩食、倾囊报国的动人历史。冯玉祥在“给爱国朋友的第八封信---超越人前的合江县”中,热情赞扬踊跃参加献金运动、筹措抗战资金的合江民众,并四处散发,广为宣传,他的隶书字条“还我河山”也参加了此次展出。

抗战时期,为加强空军基地建设和配合盟军作战,川渝地区修建大量空军基地,对中国空军及援华空军抗击日寇、保障援华物资运输发挥了重要作用。展厅中一组老照片,真实记录了当年民众合力推拉巨型石碾修建机场跑道的艰辛场景。

在当时,石碾子在四川、云南等地人民修建机场的劳动中,是最主要、最大型的工具。修建机场,在平地上使用石碾子比在斜坡上修公路使用的效果要好,加之机场对碾压的要求更高,因此,石碾子的直径较大,有的达到1.8米。修建机场的每一道工序都需要石碾子,而使用石碾子需要步调一致,工人们都是唱着歌、踏着号子的节奏,拉着石碾子缓缓地前行,转弯时,有些工人还得原地踏步才能使之顺利转弯。

正是凭借这样的集体力量与顽强意志,石碾不仅在机场建设中发挥了核心作用,也在抢修滇缅公路等重大工程中立下汗马功劳,成为抗战时期中国人民众志成城、共克时艰的重要象征。

全民族抗战爆发后,为存续国家文脉与科教根基,众多学校、文化团体和科研机构纷纷西迁。现场展出的1940年四川省政府密令冷熏南为拟迁川大学及文化机关秘密选址的电报等档案资料,勾勒出战时文化教育机构内迁的轨迹。

为避日寇劫掠,故宫博物院、中央博物院筹备处等重要文物亦历经艰险、辗转迁藏于川渝地区,创造了战时文化遗产保护的奇迹。如今珍藏于故宫的康熙款珐琅彩花卉莲花纹盖碗等南迁文物也亮相展厅,为我们展示了当年文物南迁的巨大成果。

此外,展览还呈现了许多见证抗战胜利的重要实物,如刊有日本投降消息的《大公报》、民族革命抗战胜利纪念章、《新华日报》1945年10月8日发布的《感谢四川人民》社论等。它们不仅永久铭刻着民族的伟大胜利,也承载着对四川人民无私奉献的深切敬意与感恩。

川渝的江河与山峦,曾默默见证一个民族最沉重的苦难,也托举起最为坚韧的希望。这里的每一寸土地,都曾浸润着无声的奉献与牺牲;每一个名字背后,都跃动着赤诚的家国情怀。岁月长河奔涌,而历史从未忘记---那些石碾滚过的声响、家书泛黄的笔迹、壮士呐喊的余音,至今仍在向我们低语:有一种力量,源于平凡,却可擎天。

●相关链接:

川渝地区的抗战遗址遗迹(部分)

在川渝的青山绿水之间,一座座抗战遗址默然矗立---它们是历史的证人,是民族记忆的刻痕。如今,当我们走进这些历经烽火的一砖一瓦、一碑一馆,不仅是为了回望那段血与火的历史,更是为了在缅怀中铭记牺牲,在追思中汲取前行之力。时光流逝,而精神永存。

朱德诞生地:位于南充市仪陇县马鞍镇琳琅村李家湾。坐北朝南,是一座土木穿斗结构、青瓦房面的川北典型民居三合院。1886年12月1日,朱德诞生在这里。

邓小平故居:位于广安市广安区协兴镇牌坊村,是一座凹字形的川东三合院。邓小平在这里诞生,并度过了15载童年和少年时光。

陈毅故居:又称陈家老屋,位于资阳市乐至县劳动镇,是一座具有浓厚川中民居特色的三重堂四合院木质结构瓦房。陈毅就诞生在这里,并度过了幼年和童年。

川军抗日阵亡将士纪念碑:又名无名英雄纪念碑、无名英雄铜像,位于成都市青羊区祠堂街9号成都市人民公园,该纪念碑是为了纪念在抗日战争中阵亡的64万川军修建。2020年9月,被列入第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

解放碑:抗战胜利纪功碑暨人民解放纪念碑,简称“解放碑”。位于重庆市渝中区民权路、民族路和邹容路的交汇处,于1946年10月31日动工,1947年8月落成。

重庆抗战兵器工业旧址群:抗日战争期间的中国工业内迁,使重庆成为集中门类齐全的重要综合性工业区。该旧址群反映了这一时期中国军事工业发展的历程。包括兵工署第五十兵工厂旧址、兵工署第十兵工厂旧址、兵工署第二十四兵工厂旧址、兵工署第二十五兵工厂旧址、兵工署第一兵工厂旧址、钢铁厂迁建委员会生产车间旧址、航空委员会第二飞机制造厂生产车间旧址,分别位于重庆市江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区和綦江区。

张自忠将军墓:位于重庆市北碚区北温泉街道梅花村。梅花山原名雨台山,坐南朝北,地势南高北低,沿斜坡呈长方形。陵园分三部分,最高处是张自忠将军墓冢,中间是花坛,花坛下为雕塑和广场,广场左右分别为“张自忠将军纪念馆”和接待室。

重庆大学早期建筑:位于重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号重庆大学A区,由理学院、工学院、文字斋、寅初亭及周边自然环境所构成。重庆大学成立于1929年,1935年为省立大学,1942年确立为国立重庆大学。抗战期间同中央大学合作办学,构筑了近代中国教育事业的高地。