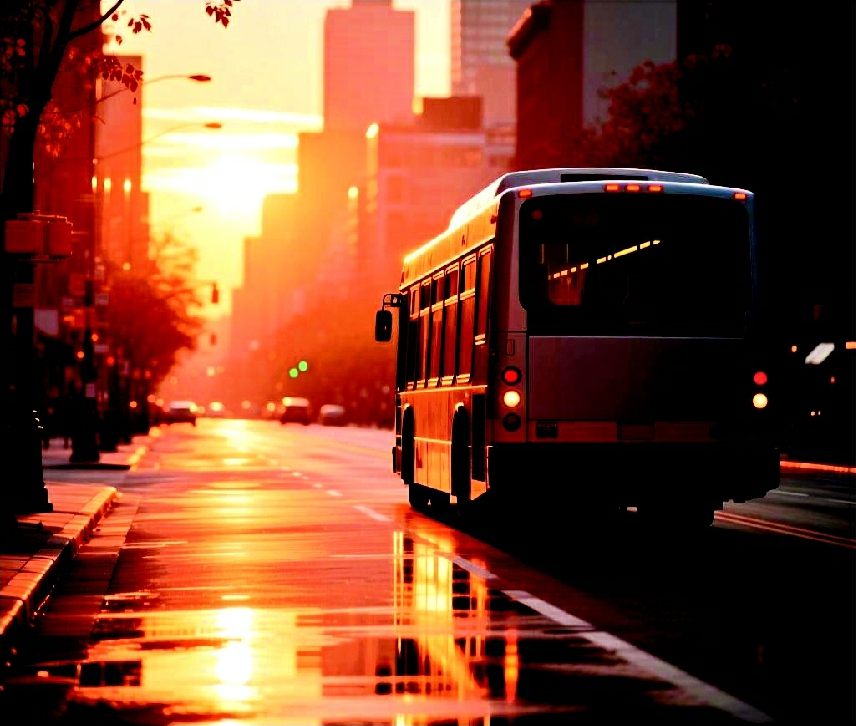

图片由AI生成

晨光漫过涪江,为游仙区沈家坝公交站台镀上了一层温润的金边。当35路公交车第一次将“大河路中段”三个字亮在电子屏上时,在跃进路口等公交车的张阿姨笑着掏出手机,给家住游仙区小枧镇湿地公园旁的女儿发消息:“周末,你们不用过来,妈坐新公交车去看你们。”车轮碾过柏油路面的轻响,像一支温柔的笔,在城市版图上画出新的纹路。

这条延伸的路线像一根丝线,串起了渐次苏醒的街巷。小枧镇湿地公园旁阳光城的花园小洋楼,在晨雾中舒展身姿,阳台上晾晒的蓝色印花长裙随风摇曳,那是新入住的居民带来的生活气息。湿地公园的芦苇荡泛着新绿,每逢周末,露营的彩色帐篷便如野花般绽放,孩子们追着风筝奔跑,老人们在长椅上晒太阳,都说现在的公交“懂事了”,跟着人气最旺的地方“长”。

街角的茶馆里,总有人端着玻璃杯讨论线路。穿工装的李师傅天天念叨13路和85路:“金西湖的新小区都亮灯了,我那刚搬过去的兄弟,每天要走二十分钟到公交站。”他说话时,茶水面上的波纹轻轻晃动,映着墙上的公交线路图---那些用红笔标出的“待延伸”区域,像是城市生长的印记。

旁边一个穿校服的小学生接过话:“要是10路车能通到塘汛就好了。现在每天挤4路,书包带子都快被挤断了。”这看似抱怨的话里,藏着他对于上学路最朴素的期待。

暮色里的五里梁有些安静,游仙区政务中心的灯光在暮色中显得孤单。35路的末班车停在路口,司机望着远处零星的灯火叹气:“等这里的写字楼热闹起来,车子自然会开进去。”车轮与地面摩擦的声音渐弱, 却留下一个温柔的承诺---城市的脚步不会停,公交的脉络会跟着人烟生长,就像当年小枧从田埂变成市集,车轮碾过的地方,终将长出新的繁华。

最让人暖心的是票价的变化。王大爷手里攥着35路的两元车票,想起以前坐49路去游仙区小枧镇需要四元钱:“那时觉得进城像出远门,现在两元钱就能从朝霞坐到日落。”硬币投进票箱的清脆声响,像是城市与市民之间的默契掌声---那些关于延伸的期待,关于拥挤的抱怨,关于票价的计较,都在车轮的转动中化作了对生活的热望。

公交车窗映着万家灯火,如同流动的星图。这些穿梭在街巷的钢铁长龙,载着晨露与暮色,串起绵阳新区的塔吊与老城的槐树,让沈家坝的油条香飘到小枧的菜畦边,让金西湖的晚风拂过塘汛的厂房。

当我们在站台等待下一班车时,其实是在等待城市生长的脚步,等待那些未被标记的路线,终将在期待中画出温暖的弧线---因为城市的脉络,从来都是跟着人的脚步,在烟火与希望里,不断延伸,不断生长。