1979年,春季,因为毗邻港澳地区,珠三角成为全国务工人员最早到达、也是最集中的地方之一。于是形成南下打工大潮,每一个行色匆匆的身影都有属于自己的乡愁,他们汇聚成了人间悲欢与万家灯火,滚滚人流中交织出一个个故事。现将其中的部分描述出来,以飨读者。

那些年的春运场景

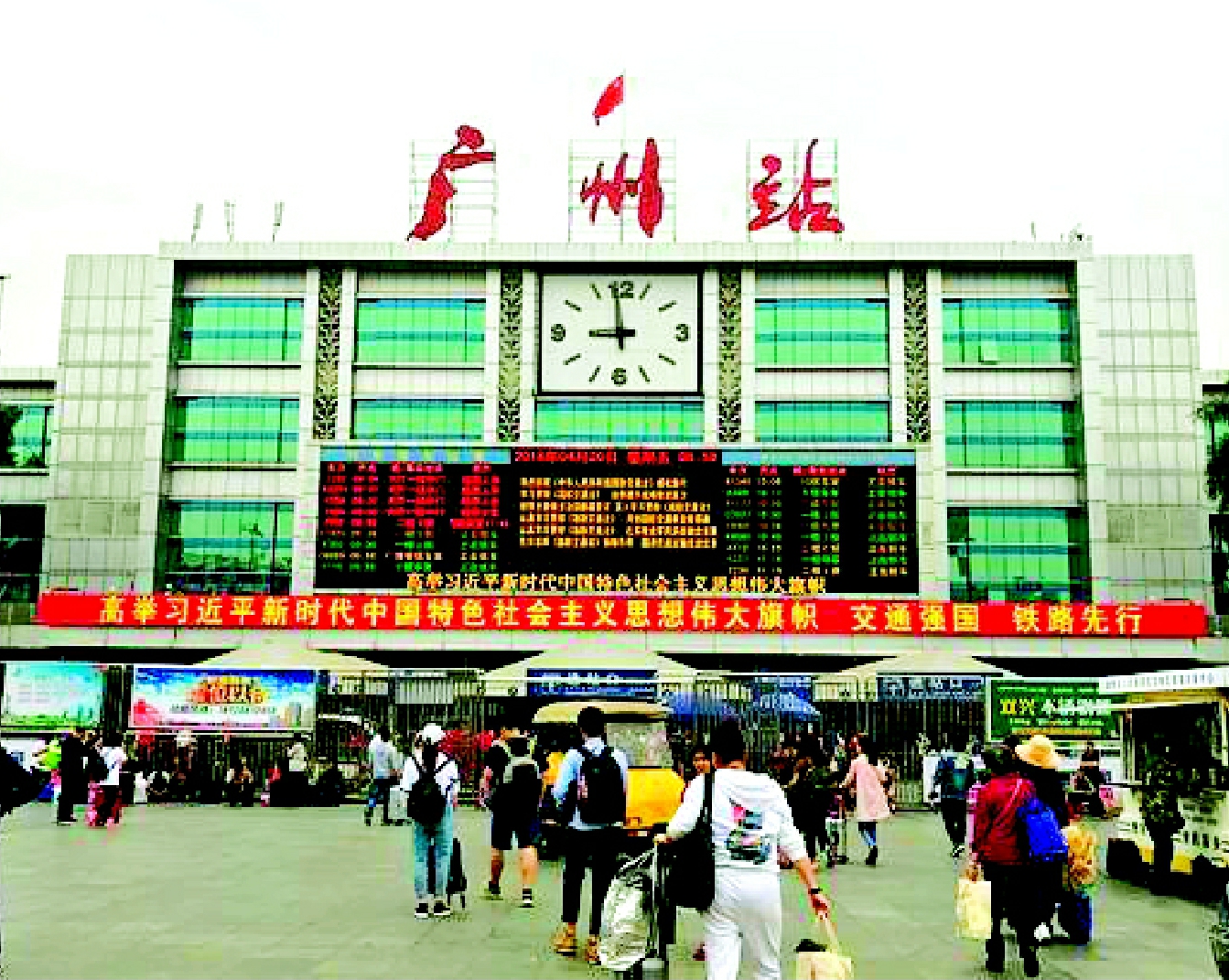

广州火车站 图据网络

以前春运期间,在成都站买票需要排长队

往昔春运期间排队购票盛况

南下广东去淘金

春运成为社会现象和民生焦点是上世纪七十年代末期。一部“春运史”折射出农民工外出“打工史”。曾经,在人口大省四川,出川打工的人很多,要在省会成都买一张40多元的硬座票去广州,必须提前在东御街市内售票处购买,逢年过节,车票告急。我曾经半夜三更穿着一件军大衣,“含辛茹苦”买到一张坐票,心里喜滋滋乐淘淘。第二天下午一个劲儿朝北门火车站跑去,车站万头攒动,热浪滚滚,那狭小的进站口,广播喇叭内播音员沙哑的喉咙正在报送列车的班次,候车室内嘈杂,男男女女,衣衫褴褛,面容憔悴。火车一到站,大人小孩心急如焚地朝绿色的火车奔去。

上车后,踏着狭窄的通道,乘客像蜜蜂般拥挤起来,提旅行袋的、背背篓的、提筐的、推小车的、挑扁担的、抱小孩的……大家都在找座位。这些外出的农民工兄弟大都是第一次走出家乡闯荡江湖,虽然前路漫漫,但是人们脸上都充满喜悦和自信。我的耳旁传来温江、大邑、蒲江、彭州、郫县、富顺、南充、巴中、铜梁、绵阳、江油、西昌、乐山等地的方言。行李放好后,列车徐徐启动,在灯光微弱的车厢里,我听到各地乘客亲切地交谈,那浓浓的家乡口音,把大家联系起来。我一路上听着他们谈天说地,倒也别有一番滋味。

我因第一次去广州参加春季广交会,心里有点茫然,立即翻开有关资料阅读,才知道它1974年搬迁到流花路新建的广交会大院,看见资料封面上的精彩照片,展馆正面镶有郭沫若先生手书的“中国出口商品交易会”,看着郭老那熟悉的手迹,我有点激动,立即翻开广州地图阅读,心里盘算着行进路线。由于列车晚点,第二天深夜才到达,车站上人山人海,招揽旅客住店的吆喝声此起彼伏。一阵寒风中,我抬头看广州火车站,大楼巍峨矗立,立面分中部和两翼,中间顶端是一个新颖的大屋顶。

“需要住旅店吗?”突然有人拍我的肩头,我哆嗦了一下,一看是位中年男子,他把我带到车站背后一个旅店,我才有了宾至如归的感觉。

返乡川人挤满琶洲展馆

2009年春节,我从深圳回成都,花96元坐高铁,33分钟就到了广州,火车站一片繁忙,紧张而喧闹,纷纷攘攘的人群挤满大厅,站外人头攒动,简直像个闹市。经过一番打听,我知道广州市委、市政府对春运作了周密细致的安排,特地为川籍旅客安排购票点。我顺着工作人员的指引找到距车站很远的琶洲展馆。一位农民工告诉我,他们几个人分工轮流排队,累了去旁边坐一下,过一会再来轮换,还要有人负责买饭,基本上是一大早去排队,到晚上才能买到。我一个人经过长时间的苦心排队,终于如愿以偿地购买到去长沙中转的硬座票,愉快的心情油然而生。按照有关规定,旅客必须在这里上大巴,然后按车次有条不紊地转入火车站候车厅。有工作人员维持秩序,广播喇叭不断播送有关信息,一切井井有条,当火车徐徐启动,我按捺不住内心难以掩饰的喜悦。

我大致数了一下人数,这辆绿皮车里竟然有近300名农民工,他们顶着化肥袋,背靠背站着睡觉。就是从那时候开始,我才深刻体会到大家说的“抢购春运返乡车票就像一场战役”。

我在火车上认识了一位列车长,他说,春运期间,京广铁路、贵广铁路、南广铁路、广深港铁路、广珠城际铁路,“五龙交汇”,在广州南站,在车站停靠的动车组日均达800趟,日均发送旅客近30万人。“春运一到,我们全体总动员,上上下下全力以赴,由于铁路运力有限,加之中国是个人口大国,平均每天有70万人站着返乡。”

长沙中转站的短暂停留

车到长沙,这里仍然是人山人海,它联系着京广铁路、沪昆铁路、石长铁路、长株潭城际铁路干线,共有7台16线。车站由站场、站旁、广场三大部分组成,设有3个普通候车室和母婴、军人、软席雅座候车室。

我好不容易买到去重庆的站票,人声鼎沸,空气中翻腾着一股灸人的热浪。商贩瞄准商机,出售一种帆布带的折叠凳,购买者趋之若鹜,我也购买了一个。在漫长的旅途中,有个凳子坐下来休息片刻算是一种“奢侈”的享受。一群人在排队买票,人手一个马扎,也算一个特色。上厕所又是“打拥堂”。

站在候车大厅,为了收集创作素材,我开始环视全场。一位农民工实在太累,在墙边睡着,打起呼噜来,鼾声大作,歪着脑袋,一下一下磕着头,手推车里装着衣服年货,还有小孩子最喜欢的零食。一位妈妈为了让孩子别噎着,将方便面弄断,而孩子早已经迫不及待地张开饥饿的小嘴。一位女士蹲在地上津津有味地吃着方便面,发出吸溜吸溜的吸吮声,咕噜咕噜的喝汤声。在旅途中难免无聊,这时候可以忘掉一切烦恼,还可以认识一些新朋友,何乐而不为?玩手机更是一种“高档”享受,手指连着大千世界,打开心灵,连着愉快。一位男青年在候车厅玩着笔记本电脑,娱乐工作两不误。一位年轻女士正展开一张报纸津津有味地阅读着,她告诉旁边的人说:“我喜欢看报纸,既可以打发时间,同时还知晓天下!”一位朴实的老农挑着行李,他对我说,这根扁担挑的不仅是行李,而是整个家庭。

突然,一位小伙子主动与我搭讪:“老师!你也回四川?”“嗯……”几句话下来,暖心暖肺,我抬起眼睛看着他:白皮肤,很壮实,一双眼睛炯炯有神。一口清脆的川东口音掷地有声。“我姓陶,到深圳已经八年多了,现在是个项目经理,虽然过去吃过不少苦头,现在政策好了,总算熬到头。有钱没钱,回家过年,哥们现在不说大富大贵,但也算人模人样,老家的新媳妇还等着我结婚,酒席都准备了30多桌……”话语中有几分自豪。

我随身携带一个大旅行箱,除日常换洗衣物之外,内装文学写作书籍,行李显得十分笨重。这位陶兄不辞劳苦,帮助我搬上搬下,细致入微地照顾我,在重庆北站分手时彼此依依不舍,我挥着手说着:“再见!再见!”他的眼睛湿润了,我紧紧握着他的手,心中埋藏着依依惜别之情,眼眶内不知不觉地满是热泪。日久天长,我们虽然天各一方,但仍然是忘年交。