在上世纪七八十年代,位于成都市通锦路的某局俱乐部,是一个热闹的好去处。

我读子弟小学、子弟中学时,放学后,先不回家,总爱和几个同学去俱乐部玩。这个俱乐部历史悠久,建于1957年11月。进了大门,左边是几行梧桐树,如在盛夏,马上就会感到一阵清凉。梧桐树下有一排橱窗,里面有从画报上剪下来的图片,有职工美术、书法作品,有局里开展文化活动的照片。

往右,砖房砌成的四合院便是阅览室。若干个房间摆放着像乒乓桌一样的桌子,桌子四面摆放着长条凳。报纸放在木质报架上,随意取阅。人们可凭职工工作证、职工家属证,免费借阅杂志,但不能带走。

1992年2月28日,四川工人日报社在文化宫阅览厅举行通联站授牌仪式

上世纪90年代,在文化宫阅览厅举办的职工读书座谈会 资料图

建于上世纪50年代的俱乐部影剧院

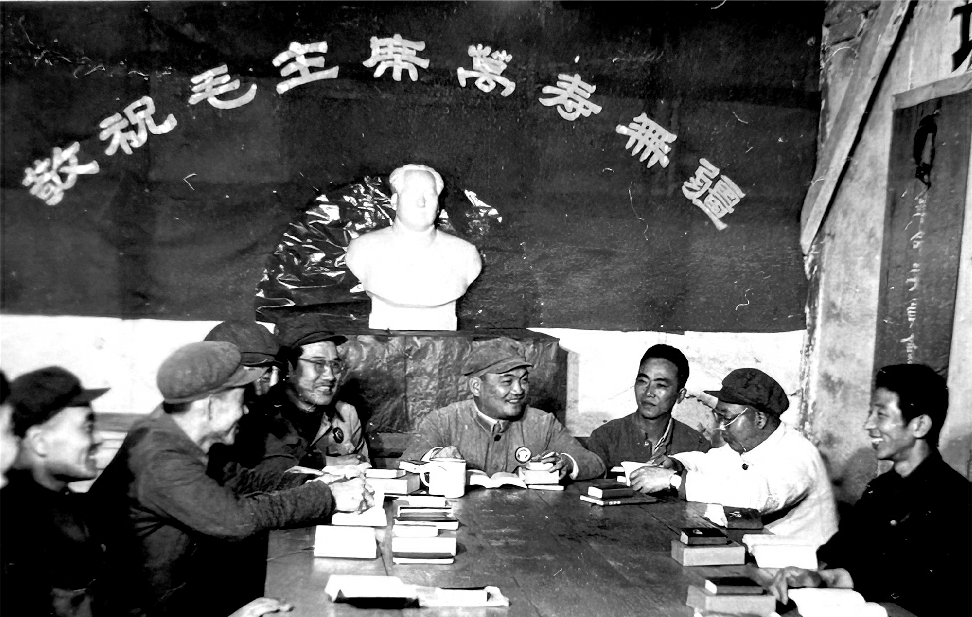

上世纪70年代俱乐部阅览室一角

看书看话剧 留下难忘记忆

每天傍晚,阅览室都灯火通明,人头攒动,有下了班的职工,也有涮完锅碗的家属,还有就是像我一样的职工子弟。在精神生活相对匮乏、文娱活动相对单一的年代,阅览室是我们废寝忘食的地方,也启蒙了如我这般喜欢文学的少年。

我和同学喜欢用16开红色塑料皮笔记本摘抄“格言警句”,仅初中三年,我就抄了6大本,平均一学期一本。现在可以用手机拍照,多方便省事。

在阅览室轮流值班的职工有三人。其中一名中年女士,个子不高,椭圆型脸上架一副眼镜,总是习惯性地从镜框上方射出严谨的目光,审视每一名借阅者和借阅者还回来的每一本杂志,看是否破损,是否缺了页码。我们职工子弟都叫她赵阿姨。赵阿姨最爱说的一句话是:“小心点!还有很多人要来读的哈!”我们都比较怕她,因而在阅读时小心翼翼。

我家到俱乐部需步行10分钟,常常是吃了晚饭或到了星期日,会到俱乐部阅览室坐坐。有时星期日到阅览室时,工作人员还没来开门,我就先到文化茶园转一转,喝早茶的人不少,有的下象棋、围棋,有的逗鸟。或者,我会到灯光球场瞄一眼,灯光球场由预制板和砖石砌成,可以坐近千人,时常举行篮球、排球、羽毛球、乒乓球赛事,运动会开幕式也在这里举行。受当时条件限制,灯光球场没有加顶,所以灯光球场唯一的不足是如遇到下雨天可能会淋雨。

一个星期六的下午,我正泡在阅览室津津有味地看杂志,姐姐来找我,手里拿着两张俱乐部影剧院的入场券,对我说:“抓紧回去吃晚饭,7点半看局文工团演出的话剧《泪血樱花》。”我扬了扬手里的杂志说:“不看!哪有杂志上的小说好看?”姐姐神秘地笑笑:“这两张票是爸爸好不容易搞到的,只有两张,你可别后悔!你没听说过《泪血樱花》啊……”

姐姐对电影的介绍吸引了我。晚上,我跟姐姐去了阅览室斜对面的影剧院。这个影剧院当时是俱乐部最高最大的建筑,第一层为“堂厢”,有30排,第二层为“楼厢”,有7排,全场约有1000多个座位,均为木椅。记得电影开演前,总有不少没有在窗口买到票的人在外面等着。当时,宽银幕电影票3角一张,普通银幕则是2角5分一张。我曾在此观看过谢晋导演的《天云山传奇》《芙蓉镇》,欣赏了上译厂译制的《悲惨世界》《叶塞尼亚》等,毕克、邱岳峰、童自荣、乔榛、刘广宁、向隽殊等上译厂知名配音演员的技艺给我留下了难以忘怀的印记。

这次随姐姐看话剧《泪血樱花》,感觉很值!跨国之恋,题材新颖,故事曲折,演员动作、台词都很有味道,既华丽也有亲和力。演员在剧终谢幕时,台下1000多人起身鼓掌,1000多个木质座位发出一片壮观的轰鸣。

回家路上,我对姐姐说:“那个日本青年很有意思,虽然一直坐在轮椅上,但身材笔挺,声音洪亮,普通话很地道。”姐姐说:“他是文工团话剧队演员张国立,天津人,所以普通话很有味道。文工团排练的《霓虹灯下的哨兵》《陈毅市长》《杜鹃山》也有他不少戏份。我几个同学前几天在文工团排练厅门口找他签名呢。”

阅读条件越来越好 开始尝试写点东西

无论是严冬还是酷暑,阅览室都是我和几名爱书的同学待得住的去处。冬季,我们穿得很厚实;夏日,我们有冰棍解暑。俱乐部门口的果汁冰棍4分钱一支,牛奶冰棍、豆沙冰棍5分钱一支。我们往往会“石头剪刀布”一番,谁输了谁就请客。

1985年初,在撤除俱乐部的一些平房(包括四合院阅览室)后,新建的五层共4010平米的文化活动楼落成剪彩。同时,俱乐部更名为“文化宫”。

四楼为阅览厅,空间足有4米多高,屋顶装了大吊扇,盛夏,我们终于可以在习习凉风中阅读了。阅览厅新购置了1万多册图书,订阅了80多种杂志、报纸。图书有巴尔扎克全集、莎士比亚全集、托尔斯泰全集,雨果、司汤达、狄更斯、海明威、契科夫、普希金、泰戈尔、雪莱的作品,新增订了很多杂志,还新增订了《四川工人日报》等报纸。

阅览厅建立了工作制度、借阅制度,印制了借阅证。书籍、杂志可借阅回家。阅览厅设置了读者园地橱窗,开辟了新书推荐、新书述评、阅读体验、读书杂谈等栏目。阅览厅每年都会组织读书座谈会、读书演讲大赛。

这时,我已经毕业,在我们局工作。只要有时间,我仍然喜欢去文化宫阅览厅翻阅杂志、报纸。我也尝试写点东西,在一些报纸杂志刊出了多篇读后感。阅读的同时,不再抄格言警句,而是抄编辑部地址、邮政编码,把稿件装进信封,贴上8分或4分邮票,给杂志社、报社寄去。

从事文艺工作 见证企业文化发展

阅览室、阅览厅启蒙了、成就了我的文学梦。上世纪80年代中期,我的多篇散文被四川工人日报社刊用。“八五”期间,我荣获四川省总工会颁发的“四川省五一文学艺术奖”。

我和俱乐部、文化宫的渊源还在继续。1992年2月28日,四川工人日报社在我们局设立通联站,通联站授牌仪式在文化宫阅览厅举行,四川工人日报社负责人专程前来授牌,并宣读了任命文件,局工会副主席任通联站站长,我任通联站办公室主任。

1998年,我任文化宫副主任。考虑到文化楼没有电梯,为方便老同志借阅图书、杂志,我们将阅览厅从四楼搬迁到一楼。

1999年7月,我带领一支文化服务小分队从成都到华北朔(州)黄(骅港)铁路川军工地巡回演出、放映“坝坝电影”。之前张国立1984年从文工团调四川省人民艺术剧院工作,文工团于1986年2月撤销,原话剧队、舞蹈队、京剧队的演职员分配到全局各单位,其中几名分配到文化宫工作,这次也参加了文化服务小分队到工地。除了表演文艺节目,我们还带上了影剧院的电影放映机、银幕和电影拷贝《不见不散》《拯救大兵瑞恩》,文艺演出后,就放映“坝坝电影”。有一天,在一个工程队的食堂就餐时,工程队熊队长说:“见了你们感到很亲切,我妈退休前就在俱乐部工作。”这么巧啊,我急忙打听。熊队长笑眯眯地说:“我妈矮个子、椭圆脸、戴近视眼镜,姓赵……”

真是无巧不成书!我的脑海里立刻浮现了赵阿姨从镜框上方射出的严谨目光来……

光阴似箭,沧海桑田。从“俱乐部”到“文化宫”,从“阅览室”到“阅览厅”,无形中,我成了社会进步和企业文化发展的见证人。