“锤钎錾子叮当响,石匠的号子吼得响。打开石头修堰塘,不怕雨淋汗水淌……”这是石工号子中的一段。上世纪80年代之前,威远县新场镇乃至更广范围的石匠,就是唱着这类号子,抡大锤打石头,握钢钎撬石头,负木杠抬石头,开山取石修水库,造高楼,砌路基……为当地的建设作贡献。

石工号子是石匠的口令、纪律,是一种民俗文化,更是石匠自娱自乐驱赶疲惫的一种方式和乐观精神的体现。他们在劳动过程中的重要环节都有石工号子加油鼓劲,石工号子伴随着石匠奋斗、成长,实现了一个又一个目标,完成了一项又一项艰巨的任务。如今,这些号子虽然已经很少听到,但每当笔者看到家乡层层叠叠的梯田、绿水悠悠的水库和一些仍在为人们的生产生活服务的石筑设施的时候,耳畔似乎又回响起了那些年石匠喊过的号子。

歌舞剧《石工号子》剧照 资料图

石匠举起大锤“打大梆”

撬石头

石匠们抬石头

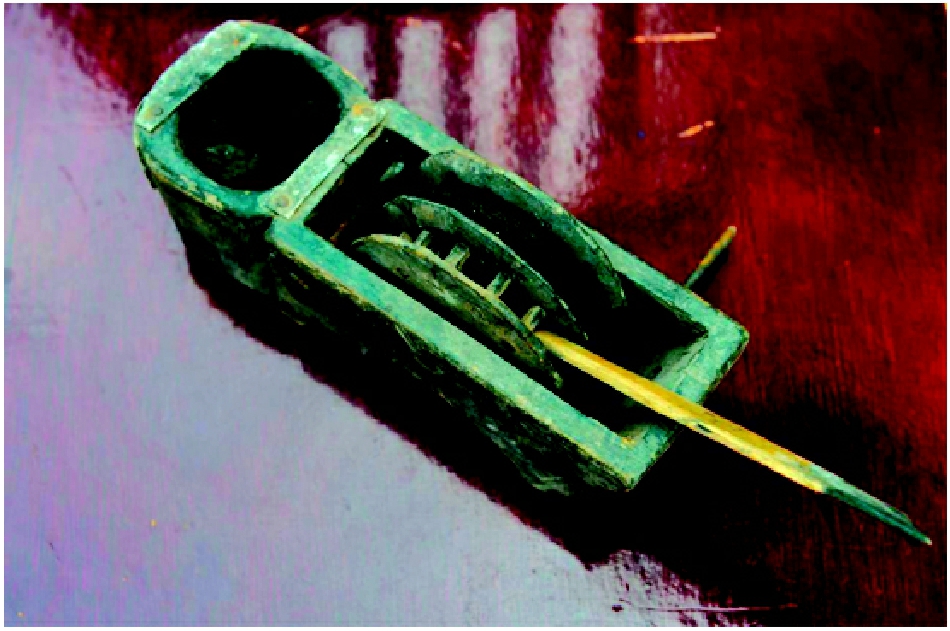

“开山劈石”的画线墨斗 资料图

抡大锤的号子

抡大锤打大石头,用石匠的行话说,叫“打大梆”,就是石匠将一块巨大的石头打开,将它敲打成为工程所用的石材。首先计划从哪个部位入手,然后画一条线,石匠们沿线打出一排“斜眼”(装插钢钎的石穴/槽),将二三十厘米长的钢钎插入斜眼,由一名石匠站在大石头上,抡起一把10至15公斤重的大锤打向钢钎。通过这样一锤一锤循序渐进的力量让石头胀(崩)开,然后从大到小,按照所需规格一步步逐渐开成条石或其他形状的材料。靠这种原始方式打开大石头,动辄几十上百锤,过程漫长,必须是有经验的石匠凭着自身过硬的技术和胆识,用体力和石头比耐力。

举起大锤连续不停地敲打,谁都支撑不了多久,为了鼓劲提气,石匠们便创造了喊号子这一方式,喊一声号子,举一次大锤重重地打在钢钎上。

红星乡石滩村经常抡大锤打大梆的老石匠易学安说:“我们喊的号子,有些是老前辈们编好的传统词句,有些是脑子灵活的石匠现编现喊的,见到什么就喊什么。”说着他便来了一段现场演示和讲解:“对门的幺妹你听好,啊哦啊哟!”随着尾声拖腔,将大锤举起,右脚蹬左脚弓,大吼一声:“唉---咂!”重重地打在钢钎上。钢钎位置稍低的,将大锤重重打下时,还得弓身稍后倾才能打到,一旦把握不好就会被大锤的坠力拉下滚入石底。打下一锤后又重新拉回大锤继续喊:“哥哥收工就把你找,啊哦啊哟(举起大锤)唉---咂!”照样重重打下……这一类就属于老号子。接着他又来了一段后来编的新号子:“太阳出来亮闪闪,石匠们的锤声响得欢。日晒雨淋不怕难,挣到工钱回家转……热热闹闹好过年。”

新场镇丰田村的龙品光、红豆村的周善田等80多岁的老石匠,多半只会喊一些老号子;丰田村的廖志兵、红豆村的龚联坤等年轻一点的石匠,新老号子都会喊,肚子里至少储备了几十段号子。红豆村80多岁的老石匠唐本厚说:“不喊号子会被人们称作‘哑巴石匠’,并且抡大锤的耐力确实要差得多,所以大多数石匠都会喊号子。”

号子有长有短,短的几句,长的十几句,一段号子叙述表达一个意思,或是一个故事。喊号子的时候声音需要洪亮高亢,特别是末尾伴随落锤那一声吼,最有气势,好像一锤打下去就要把巨大的石头打开似的。

撬石头的号子

撬石头不像“打大梆”那样靠力气和定力,更多的是需要一股爆发似的巧劲,凝心聚气,不容拖拉,要让石头移动到它应该摆放的位置上。所以,号子的声音也比较低脆、短促,句子字数更简略,听似轻柔,却节奏明快。

几个人围着一块石头,用钢钎、錾子采用杠杆原理撬动石头,一个人喊,其他人附和。领号子的人就像指挥官,非常重要,必须根据石头的具体情况来喊号子,需要石头怎么走就怎么喊。比如刚撬动石头开始走的时候领号人一般会喊:“慢慢走来!”其他人附和:“啊呀!”“慢慢地滑呀!”“呃呀!”“滑拢码头!”“啊呀!”“好喝茶呀!”“呃呀!”“烧茶没得!”“啊呀!”“泡茶快嘛!”……这时,大家只管一直往前撬便可。如果石头撬动行走的速度太慢,领号人则会喊:“这个石头!”(附和)“啊呀!”“有点怪嘛!”“呃呀!”“啥子东西?”“啊呀!”“扯到在嘛!”“呃呀!”“叫声石头!”“啊呀!”“你别拽嘛!”“呃呀!”“撬到街上!”“啊呀!”“把你卖嘛!”…… 需要向左走时,就会喊:“向左拐来。”“啊呀!”“尾巴甩嘛。”“呃呀!”……用通俗直白、幽默滑稽的语言,让大家在轻松愉快的劳动氛围中移动石头。

有了统一的号子,大家劲往一处使,汗水一起流,齐心协力一点一点地能将石头撬向目的地。喊这种号子,在红豆村石匠中连成华、杨德祥很在行。连成华说:“撬石头领号子,须眼观石头、耳听号声、手把方向。我第一次领号时,因为没有经验,只顾让石头往前走,结果一不留意,石头一下子就滚下了坎,险些伤到人。因为坎子有点高,只好把这块条石打成了片石,好长一段时间我都不敢再领号子。”

抬石头的号子

按照红豆村唐本厚、吴真晏等石匠的总结,抬石头的抬工一般也都是石匠,其号子比打石头的声音要低一些,比撬石头的声调要高一些。唱腔更长更浓,要求有节拍,一拍一步,作用是把6个或8个石匠抬工的步子统一起来,做到声音清晰明亮,让每一个石匠抬工的每一步都踩在节点上。

伴着欢快的号子,抬工师傅们会感到脚步轻盈,快活悠然。走第一的为领号人,也叫“头杠”,只有他才能看清前面的道路。

据红豆村80多岁的老石匠唐本厚介绍,抬石头的距离近就不用喊号子,抬得远,上了几百米,就必须要喊。“因为抬得远,六个,甚至更多人,走远了步子难免会乱,左右脚不一致,不仅没法前行,还容易发生事故。”领号的“头杠”,一定要有经验,会看路,会迈步,稳得住,走快走慢,怎么走都由他来把握。“什么路况喊什么号子,除了统一示号,还得会随机应变,该转得转,该让得让,提前进行预判。否则遇到特殊路段,稍不留意就会把后面的人甩下坎,或是逼得无路可走。 ”

号声漂荡,闪闪悠悠,石匠们的脚步踩着号点,手脚摆动一致,匀速前行,给旁人一种特别的看点。据介绍,号子中还有一些比较固定的号词,比如头杠发现前面有水,就会喊:“天上明晃晃。”后面的人知道了是在提示前面有水,随即附和道:“地上水凼凼。”这个附和一是表示知道了,二是一种配合与回应;“左边矮”“往右甩”的意思是前面遇到了向左边拐弯下坡,后面(尾巴)得向右摆一点,才好转大弯顺势而下;“龙头望”“跟到上”意思是提醒后面的人要上坡了……基本上遇到各种情况都会有不同的号子来进行提示。

根据笔者平日里的观察和旁听,石工号子实际就是一种诗歌韵调,也是顺口溜、打油诗,喊起来如同唱山歌。并且打、抬、撬石头的号子各有特点,它们紧贴生活、朗朗上口,易记、易喊。曲牌有的固定,有的随机,宽泛灵活,石匠也可以自由发挥,多以劝化和娱乐、鼓劲为主。

号子声渐行渐远

“石工号子都是一代一代传下来的。”红豆村的周善田、周阳全等八九十岁的老石匠,10多岁学石匠时就跟着师傅学号子,学石匠不学号子,也就听不懂号子,在劳动中配合不好就入不了行。

“那时候文化不高,学号子很吃力。写不了,只能跟着教打石头的师傅一句句地学。”红豆村年近90岁的周善田老人说,学石匠有固定、正式的师傅,学号子不需要有固定的师傅,谁会喊就跟着谁去学。“上世纪70年代末,为了学一段鼓舞干劲的新号子,除了跟着龚连坤、连成华几个年轻石匠在抬石头的队伍中哼唱,一歇下来就请他们教,持续了半个多月才学会。”

石工号子,不仅石匠自己喜欢,也深受广大群众的欢迎。放牧割草的孩童,过路的行人常常会坐下来听石匠喊号子。

遗憾的是,如今我们已经很难再看到打石头的场面,就连抬石头的也都少了,老石匠已老,年轻人也不愿再学,加上现在机械和现代化水平的提高,很少再见过去那种一锤一錾打石头的模式。在唐本厚的记忆中,进入上世纪80年中期他就再没打过石头,建筑工地上普及了钢筋水泥和机械化,就连偶见山间运石头的场景,运输工具都改成了独轮车,石匠基本没了展露拳脚的舞台。

这些难忘的石工号子,曾经被祖祖辈辈传唱,陪伴石匠们完成了无数艰难的任务。如今,石工号子在我们的日常生活中虽已渐行渐远,却被排练成了精彩的音乐文化节目,作为一种传统文化,继续丰富着人们的精神生活,以新的形式被保护传承着。