开栏语:

老手艺是一个城市气质的重要表现形式,也是人间烟火气的重要组成部分。每座城市都有独属于自己城市记忆的老手艺和坚守这门手艺的手艺人。这些手艺人有的坚持了一辈子,有的才刚开始学习这门手艺,但不管他们从事这门手艺的时间是长还是短,他们都在尽自己的一份力去传承这门老手艺。一个个手艺人,一门门老手艺,组成了城市里五彩斑斓的街巷风景。即日起,本报开设“遇见·城市里的手艺人”专栏,讲述当下城市里不同门类手艺人的人生故事。

周师傅在修钢笔

“上衣口袋里别着一支钢笔的,是小学生;别着两支钢笔的,是中学生;别着三支钢笔的,是大学生。要是别着五支钢笔的呢?---那是修钢笔的!”相声大师侯宝林相声段子里说的,正是钢笔盛行时代的写照。

20世纪,钢笔被称之为“幸福四大件”之一,那时,能拥有一支钢笔是不少人的梦想。随着钢笔进入寻常百姓家,便诞生了修笔匠这个行当。如今,随着电脑普及以及一次性签字笔、水笔的广泛使用,钢笔在人们的生活里逐渐淡出,修钢笔也成了一门渐行渐远的“老手艺”。而在泸州市江阳区,却有着这样一个30多年来一直坚守着这份职业的手艺人,他叫周兴华。

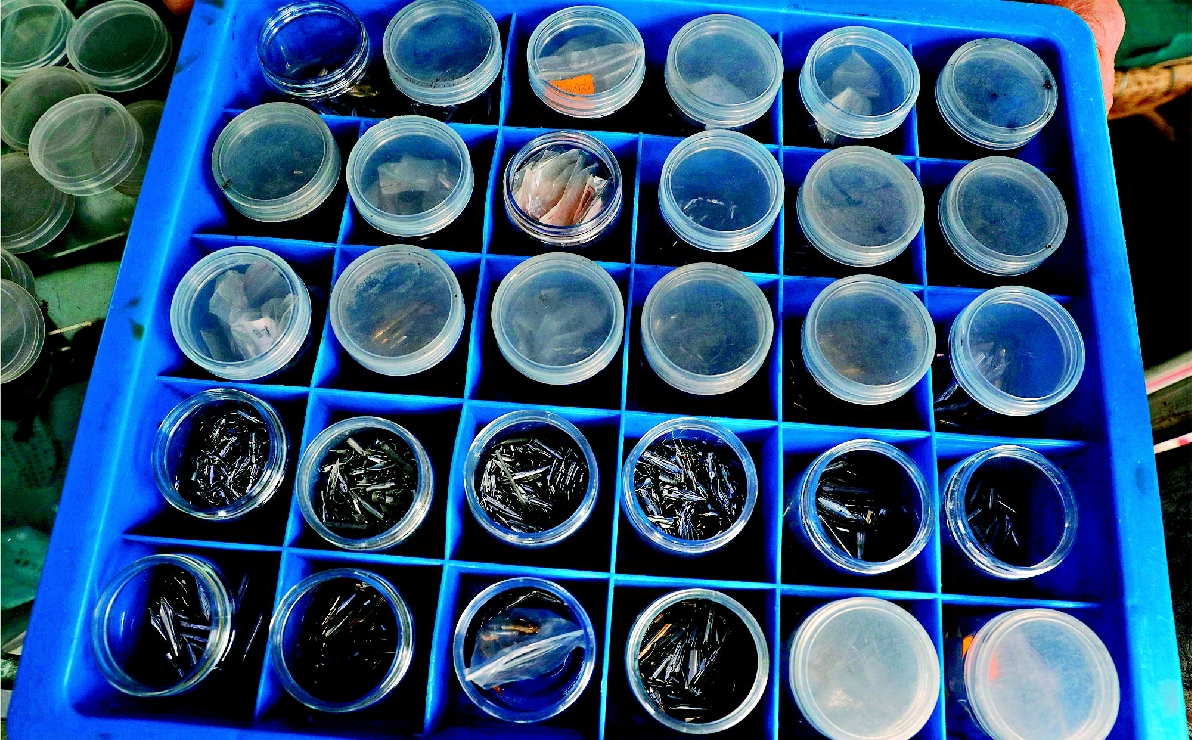

笔尖和配件

“偷学”:自学成为一名钢笔修理者

“师傅,我的钢笔尖坏了,请帮我修一下。”“好的,马上就帮你修好!”夏日的一个下午,笔者来到江阳区迎晖路供销合作社大楼路口,一个货柜上贴着一张醒目的广告纸:周师傅维修便民点---手表、眼镜、钢笔销售维修。一位戴着眼镜的老人,正在接待一位前来修钢笔的人。

老人名叫周兴华,今年67岁。他说,自己从20岁开始就在迎晖路上摆摊修鞋,几十年来一直没有挪地方。当年在迎晖路上,除了他的修鞋摊子,还有修钟表的、修钢笔的,共6个摊位摆成一排。

与周兴华离得最近的,就是“韩二哥”修钢笔的摊子。

“韩二哥原来的单位解散了,他就在这条街摆摊修钢笔。”周兴华说,他所知道的泸州修钢笔的两个人,一个就是“韩二哥”,另外一个就是“周老辈”。七年前,“韩二哥”退休不干了,“周老辈”也于几年前去世了。

“挨着韩二哥30年,也‘偷学’了30年,小到几元钱的钢笔,大到上万元钱的钢笔,从笔帽、笔尖、笔舌,每个部件和生产工艺我都了如指掌。”周兴华说,让他修钢笔,说要让钢笔完好如初有点夸张,但说要保证书写流畅,那肯定没问题。

“我家里现在还留存有10多斤当年上海笔尖厂生产的笔尖,其中不乏金笔尖,有些已经成为收藏级的‘古董’。”周兴华告诉笔者。

“20世纪90年代,钢笔是每个学生必不可少的一件文具,不论是高档一点的派克笔,中档的上海英雄笔,还是一般的笔,使用时间一长,笔尖等部位就会出现磨损,就得找修钢笔的师傅修理。”周兴华回忆,30年前,那时也是修笔行业兴盛的时期,他看到旁边摆摊的韩二哥从上午八九时许一直忙到晚上九十时许,看着人们排队等得心急,就主动去帮忙打下手。

先从递工具开始,到后来慢慢熟记各种型号钢笔的原理,本身修鞋的周兴华很用心地“偷师学艺”修钢笔,他想“技多不压身”。

就这样,周兴华学会了修钢笔,也见证了修笔行业的兴盛时期。

感慨:也许是泸州最后一个修钢笔的人

钢笔虽小,但是镊子、钳子、挫刀这些工具却是一个也不能少。周兴华从货柜下方拿出一个蓝色方格盒子,大小镊子、笔尖、笔舌、橡皮管子等配件被装在不同格子里。

“难者不会,会者不难。”周兴华一边为来人修理钢笔,一边说,修笔尖是技术活,也是精细活,一凭眼力,二靠手感。遇到笔尖分叉,顶多就是拿个小锤子,左敲敲右打打,三两分钟就搞定。但看似修笔师傅没费多大功夫,背后却是多年的摸索积累。

“只要把原理搞清楚了,用笔尖往指头肚上轻轻一划,其中的毛病便判断个八九不离十。”周兴华说,现在修钢笔多数是直接更换配件,可能是因为现在的钢笔大部分质量赶不上以前那么好了。有的笔买来写不了几下,笔尖就软了,修理时使劲一捏或者用力一敲,笔尖或许就坏了。

30多年来,周兴华修理过很多种钢笔。回忆起过去修钢笔行业的辉煌时期,周兴华很兴奋:“过去兴旺的时候,我一般早上9时出摊,11时过学生开始陆续放学,我们的生意就来了。”

有人来修笔,周兴华首先要做的就是询问、检查、清理,找到钢笔的毛病所在,并准确地查出病因,然后再精心地进行修理。钢笔常见的毛病是书写不顺畅,或是不出墨水,再就是笔帽坏了、皮囊漏了、笔身劈了,这些对周兴华来说都是小菜一碟。只要经他的手稍微一摆弄,出水流畅了,其他零件一换,立马就手到病除,保证能够让钢笔的主人满意而归。

在周兴华手中,高端的礼品钢笔、时尚的手账钢笔、日用钢笔,都是一样,他以几十年如一日的工匠精神对待着每一支笔。“有些小时候找我修过笔的顾客回来看我,跟我开玩笑:‘我都快要退休了,您还在这摆摊呢。’”周兴华笑着说。

“当年我刚开始修钢笔的时候,我们的生意都比较好,现在使用钢笔的人越来越少了。”回想当年,周兴华颇为感慨,“如今韩二哥、周老辈都把他们‘吃饭’的工具给了我,我也许是泸州最后一个还在修钢笔的人了!”

坚守:源于对濒临失传老手艺的不舍

现在电脑普及,一次性的笔、换笔芯的笔种类繁多,用钢笔的人越来越少了。来周兴华处修笔的人,大多是老师、律师、医生、学生及书法爱好者。

为什么还要一直坚持修钢笔呢?“除了韩二哥和周老辈留给我的那些‘宝贝’不能荒废外,最主要还是感觉这门手艺丢掉太可惜,不舍这行手艺在自己面前消失。”周兴华表示。

“维修费用低廉,客户群又相当有限,收入之少可想而知。”周兴华举例说,现在换个普通的笔尖两元钱,就算最贵的笔尖也不超过20元。每年暑假会集中修一批,平常则很少有人送来修。

“以前最多时,一个月要修理钢笔300多支。如今的生意已经远远不如以前了,现在最多时,一个月能修30多支,少则几支。”如果仅靠修钢笔,根本无法维持正常的生活。为此,周兴华也早就做起了其他的经营,由原来的修钢笔、修皮鞋,增加到如今的修眼镜、修雨伞、修手表等等,但他却一直难以割舍修钢笔这门手艺。

一双巧手,一颗匠心。“用钢笔的人变少了,但爱钢笔的人一直都在。我不图赚多少钱,只想守住这门老手艺。我还可以再干几年,给还有需要的人提供一点便利。”周兴华说,他继续留在迎晖路口摆摊,就是要让过往的人知道,泸州现在还有人在修钢笔。

“其实,我也想让儿子学会修钢笔,但他现在宁愿去修家电也不愿干这行。”周兴华告诉笔者,年轻人不愿意学,一方面是因为修钢笔收入低,另一方面就是有的年轻人觉得摆路边摊说起来不体面。

钢笔的盛世或许已经过去,修钢笔这个文雅的老行当也带了些苍凉感,而周兴华老人却默默守着自己狭小的摊位,对着一支支自己收藏的或送来修的钢笔,眼中流露出如同当年“偷学手艺”时的热情和诚心。