二十世纪六十年代中期,为响应党中央加强国防建设的号召,以“三线建设”为核心的大规模建设正式启动。位于川西南丘陵地区的内江市威远县新场镇曹胜村(原为大胜乡曹胜大队),正是在这一背景下,迎来了国家级重工厂的入驻和建设。

工人在清理炉堂

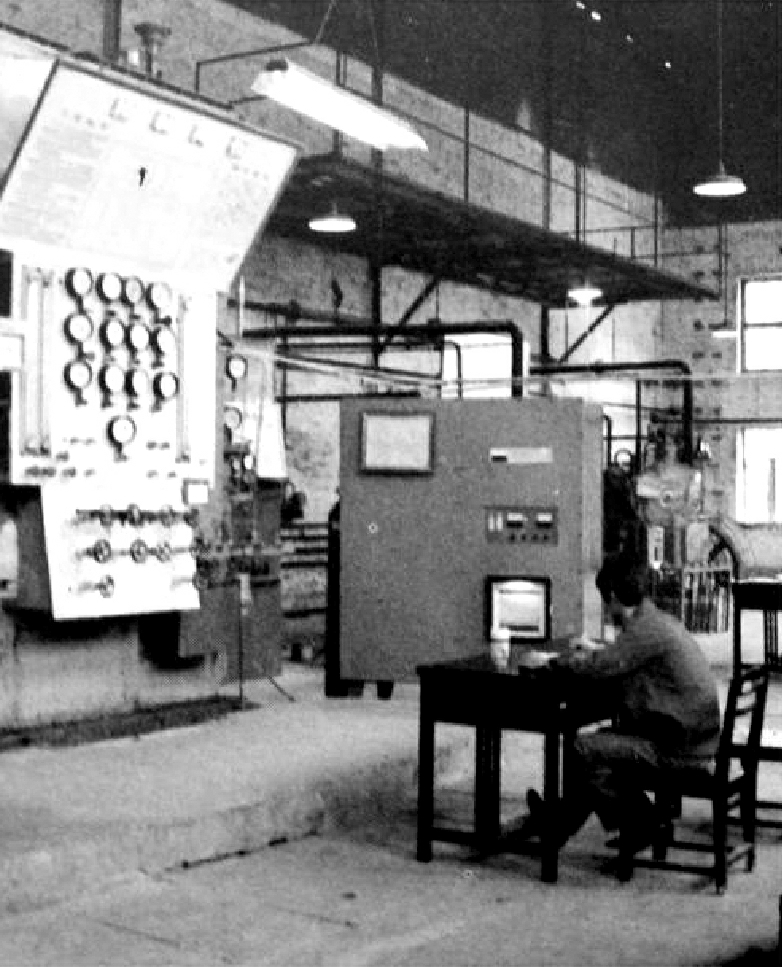

工人在操控生产车间的仪器仪表

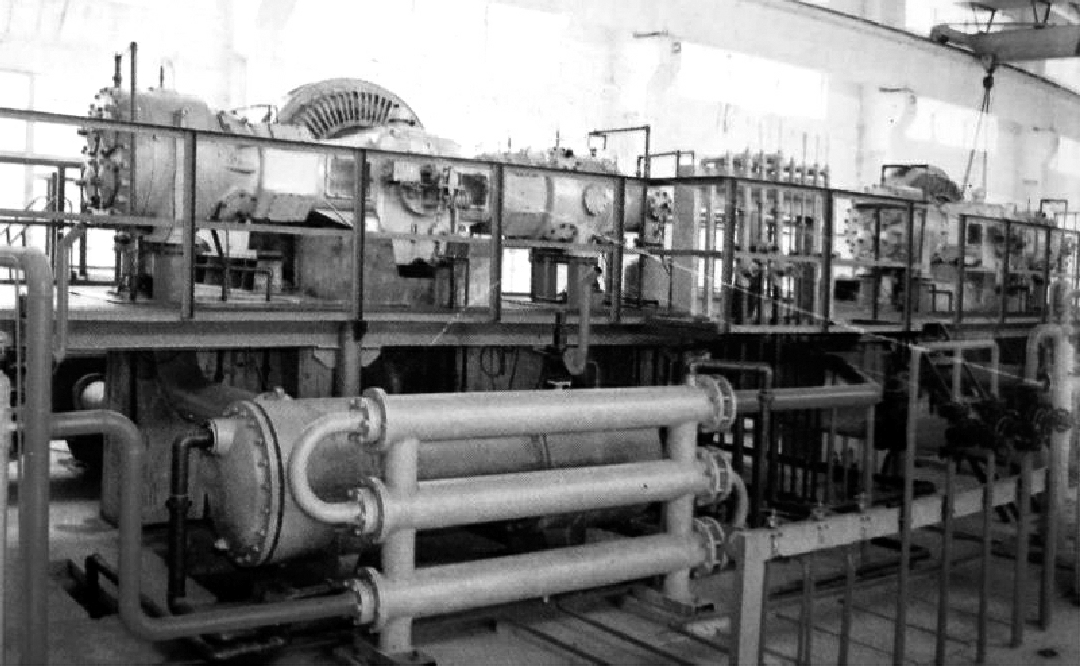

运行中的炭黑生产设备

车间一隅

炭黑厂的诞生

该工厂名为威远炭黑厂,1965年由四川石油管理局川西南矿区兴建,占地面积100多亩。炭黑,当年被誉为工业“黑金”,在航空、交通等多个行业中都有着极高的应用价值,尤其在橡胶、涂料、化妆品、医药等行业中占据着不可替代的位置。

二十世纪六十年代,我国的生产技术相对落后,炭黑主要依赖进口,长期受制于人,这对我国橡胶工业和其他相关工业品的生产造成了严重的不利影响。为提升国防和经济实力,国家开始建设自己的炭黑厂。

据当年的威远炭黑厂厂长王廷喜回忆,那时选择在威远县大胜乡曹胜大队建炭黑厂,既因为这里地处战略大后方,安全又隐蔽,更因为这里有威基井、威7井、威21井三口天然气井。这三口气井均属威远最先一批钻采的气井,气源丰富,产气量大,能为炭黑生产提供充足的原料。因此,这座重要的工厂最终落户于这个小山村。

从寂静山村到工业热土

俗话说:“一里办厂,十里受益。”曹胜大队的村民听说要在这里建炭黑厂,一时间兴奋不已,大家整天谈论的话题都围绕着炭黑厂。工厂占地100多亩,村民们毫无异议,纷纷表示全力支持。

据村民沈世森回忆,工厂开工后,不仅当地农民积极参与建设,还从周边的资中、荣县等地调来了大量民工。每天有六七百人参与施工,负责平整地基、挑泥土、抬石头等工作。

寂静的小山村一时间热闹起来。当时年仅10多岁的沈世森,看到工地上人来车往、热火朝天的景象,内心充满了激动和兴奋,他感到曹胜大队即将迎来繁荣。“那时没有重型的建筑机械,全靠人力,虽然很累,但无一人有怨言。”

炭黑厂的建设持续了五六年。国家和政府组织当地两个生产大队利用闲置田地种植蔬菜,供应给炭黑厂。生产队通过向炭黑厂销售蔬菜获得了可观的经济收入,此外,国家还为每位农民每月提供5公斤多粮食作为补助。同时,炭黑厂兴起了市场,全大队农民都在这里卖菜。炭黑厂的职工家属和周边的工厂,几百上千人都在这里买菜,这一举措不仅促进了地方经济发展,还切实提高了当地农民的收入。后来,炭黑厂通电,这两个队也跟着用上了电灯和自来水,成为全县最先通电和自来水的生产队之一。

当时,炭黑厂不仅为周边群众免费放映电影,还通过这些活动与大家建立了良好的关系,为炭黑厂的发展奠定了坚实基础。曹胜村年近古稀的村民聂建成回忆说:“‘三线建设’真好,在我们这里建起炭黑厂,让大家的生活水平一下就提高了许多。”

一代建设者的无私抉择

当地农民沾了工厂的光,可初来创业的工人却吃了不少苦。据炭黑厂曾经的技术员赵杰峰回忆,厂里刚开始建车间的时候,他就从河南调来负责设计、研发等工作。“当时厂里什么都没有,按照先厂房后住房的原则,工厂地基平整好后就是建生产用房,前一个多月,没有食堂和工人住房,大家只能在当地租农民的房子住。”

赵杰峰当时租住在当地农民沈世森家里,带着妻子、孩子,一家三口只有一间10余平方米的屋子,既做宿舍也是饭堂,厕所和厨房则与沈世森一家共用。

为尽早建好车间生产炭黑,供应国防、航空、经济建设所需,赵杰峰和妻子每天早出晚归,大多数时候只能请沈家人帮忙照看孩子。“那段时间根本没空做饭,早晨起床煮点面条或吃些简单的早餐对付,中午和晚上就请沈家大妈帮忙煮。有时甚至没时间回去吃饭,每到饭点,沈大妈只要见我们没回去,就用炉灶里的余火把饭温在锅里,方便回去后吃。”

炭黑厂曾经的工人康仁贵一家的生活更为拮据,夫妻带着两个小孩和岳母,5个人租了一间十五六平方米的房子,放两张床后就基本没有多余的空间。夫妻一张床,岳母同小孩一张床,中间拉一块布帘子隔开,吃饭,要么把布帘拉开,一家人坐在床沿上,中间放一张小条桌;要么就在院坝里吃。一样是同房主人共用厨房,等房主煮好后岳母再去煮饭,或是早早煮好才能错开。

厂里负责机械维修的工人赖树荣,带着小女儿没有租到合适的房子,厂里就请当地农民帮着几名工人找来木料、竹子和庄稼秆,为他们临时搭建了两间简易的房子。

赖树荣的小女儿回想起那段往事,至今记忆犹新:“那时妈妈住院,爸爸一直没有时间休息,没法照顾。我虽然陪在爸爸身边,要见他一面却很难,因为早上我还没睡醒爸爸就上班去了,等他晚上下班我又睡了。”“那也是实在没办法。”赖树荣说:“当时,全厂干部职工都怀着满腔热忱投入到工作中,迫切希望早日投产,让国家用上炭黑,我又怎能偷闲躲懒?”这样的日子一直持续了五六年,直到炭黑厂实现大规模投产后,厂方才着手建设职工宿舍和家属住宅区。

一个时代的工业记忆

生产之初,厂里只有炭黑火房24座,职工67人。机器需要调试,岗位需要适应,谁也不敢有丝毫松懈。

据赖树荣回忆,当年正月十四是自己母亲的80岁生日,亲朋好友齐聚一堂,唯独赖树荣没能到场。他只能抱歉地给母亲写信说:“工厂刚进入生产,处于关键期,大家都在忙,我是党员,也是班长,更不能丢下工作,还请母亲原谅。”

这些参与“三线建设”的工人,都是来自全国各地的技术骨干,虽然基础都比较扎实,可设备刚运行,各道工序都需要完善。加之炭黑生产在当时本身就是一项科技含量较高的工艺,其中任何一个环节出了问题都难以正常生产。

炭黑厂三班班长邓明正,至今仍清楚地记得,厂里刚生产两个多月的一天,他所在的三班就因为机械原因,出现了火房倒塌,班长邓明正同厂里其他技术员一起找原因,研究修复办法,全身心投入维修,连续几天都只睡了两三个小时,或者休息片刻又接着工作。

到了第七天晚上吃过晚饭后,邓明正放下碗筷坐在桌子边的板凳上就睡着了,工友们都劝他回去好好休息,他站起来去洗了个冷水脸,清醒后又去车间继续工作。“我是班长,必须带头掌握生产线上的每一个环节,了解故障原因,快速找出解决办法,才能避免以后不再出故障或少出故障。”邓明正说。

不久,二班火房的火嘴又出现了问题。虽然关掉火源,可里面仍然有七八百摄氏度高温,为了尽快复产,全班10多名工人轮番上阵抢修。他们顶着高温持续奋战,直到彻底排除故障恢复生产,才终于松了一口气。

后来,炭黑厂又增添了24座炭黑火房,职工也增至225人。为降低成本,提高产量,改善生产环境,赖树荣、邓明正、赵杰峰同几名工程师和技术人员通过改进换热系统、除法系统;加强卤水的浓缩,净化和制盐;洗涤炭黑烟尘、变废为宝等多项研究实验,实现了24台火房(即一个炭黑生产单元)装置日处理卤水720立方米,制盐50吨,年产值近300万元。同时,燃气余热经过热卤洗涤,使烯余气中炭黑含量由每标米230毫克,下降为120毫克左右,为工厂节约了成本。

经过持续改进、革新,1968年炭黑厂所生产的“火炬牌”炭黑打入国际市场,远销多个国家。1981年后,连年被省主管部门评为“清洁工厂”。

后来,随着天然气需求量的增加,加之工业结构调整优化,威远炭黑厂适应新形势,转为利用威远6082天然气化工厂提氦后的尾气生产炭黑。到了1985年,厂里的炭黑火房从48座减少至24座。尔后逐年下降,到二十世纪八十年代末转产,停止了炭黑生产。

这座运营二十余载的炭黑厂,不仅为“三线建设”增添了浓墨重彩的一笔,更为国家发展作出了贡献。如今,它虽已成为历史,却永远铭刻在那些曾受其恩泽、为之奉献青春与汗水的人们心中,成为他们难以磨灭的珍贵记忆。