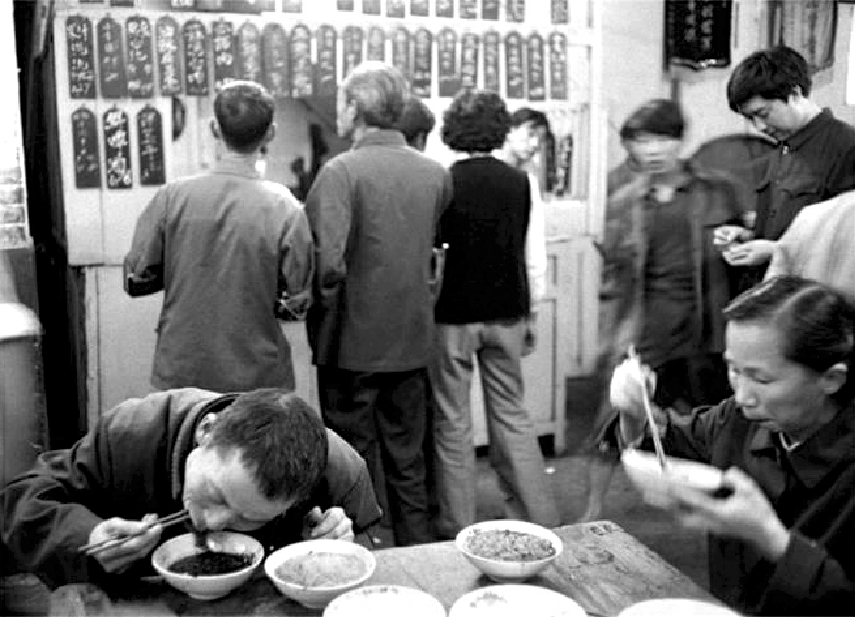

馆子里人头攒动 资料图

“打”馆子,是川西地区特有的土话,指到饭店里去吃饭,和“打牙祭”意思相近。

在20世纪70年代,青白江城厢镇所有馆子、小食店都是集体所有制。每条大街上都有馆子或小食店。下北街的馆子位于戏园隔壁,而上北街有两个馆子,一个是临拱桥的金刚食堂,另一个是挨近东街口子的小饭店。大东街上有一个供销社对面的小食店和城隍店对面的东街食堂。小东街的馆子则在秋玉巷口,西街口也有一个小食堂。

因为我家就住在上北街金刚食堂斜对面,对它自然要更熟悉些。金刚食堂地理位置好且堂面宽敞,进出城厢镇的外地人都喜欢到这里吃饭。那时,馆子里的菜品很单调,炒菜主打一个回锅肉,当然还有一些别的家常菜。

最吸引我们小娃儿的,就是卤兔头,5分钱一个。每到晚上,我们都要围着装卤菜的玻璃柜看很久。好不容易攒够5分钱,才能买来尝一尝。每天一大早,对面馆子打锅盔的大爷,“乒乒乒”地把案板敲得很响,生怕别人不知道,他又开始打锅盔了一样。当时锅盔是二两粮票、5分钱一个,但也有一个折中的办法,就是用二两米,加2分钱,换一个锅盔。有了这个规定后,我们就常常把家里的米抓上两把,再拿上2分钱去换锅盔吃。

大概是1976年,因隔壁邻居二孃被安排到西街口的那个小食店去当服务员,我就喜欢到那里去玩了。当然也是想找点吃的,对店里的服务员都认熟了。有一天晚上,我在小食店玩了一会,就准备回家,刚走到菜蔬店时,看见一位女同学和她妹妹拿着大洋瓷盅要去小食堂买抄手。“我去帮你买吧,我认识小食店的人。”我对女同学说道。女同学当即把钱、粮票和洋瓷盅都交给了我。等我到小食堂,买完牌子来到煮抄手的灶前,收了票,接过盅盅放好调料,才注意到,里面放了好大一块猪油。可就在这时,那位女同学忽然跑了进来,悄悄告诉我说:“要清汤。”

后来,西街小食店独创了一道新菜品---锅炸。一时间在城厢镇中掀起了一股吃锅炸的风潮。无论是上街买粮或是卖肥猪的农民,还是路过城厢的过客,都要到西街口小食店买上一份锅炸吃。

因为这道菜在当时有点贵,5角钱一份,我婆婆是舍不得花钱去买来吃的,而我也只是经常到小食店去看厨师怎么做。只见他们将一小块肥肉拌上一些糯米粉后,放入油锅里一炸,撒上一点白糖。每次都看得我口水直流。

记得有一天,我正在小食店守着厨师做锅炸,幺爸来到小食店,买了一份,叫上我回家一起品尝。原来,在钢锉厂上班的幺爸也被小食店的锅炸所吸引,因他头一年到上海出差,曾吃过一道菜,食材与锅炸差不多,便买了一份回去,看是不是他在上海吃过的味道。当我吃了一片后,觉得很好吃,像是软软的油糕里夹了一些肉味,甜咸相交,香脆可口。可幺爸却说,这与他在上海吃的那道菜味道大不相同。

进入20世纪80年代后,许多馆子变成了私人承包。这时,东街食堂变成了“宾乐园”餐厅,算是当时城厢镇最高档的饭店了。再后来,集体食堂纷纷解体,私人开起的馆子、小食店大量涌现。但那些曾经生意火爆的馆子,仍常常被人们想起,回味良久。