南宋陆游把四川看作第二故乡,如果把这第二故乡凝缩在一点,是蜀州(今成都崇州);如果再凝缩一点,当是蜀州的罨画池。陆游恋罨画池,颇似杜甫爱草堂;罨画池之于陆游,恰似草堂之于杜甫。

陆游公园内的巨型陆游雕像

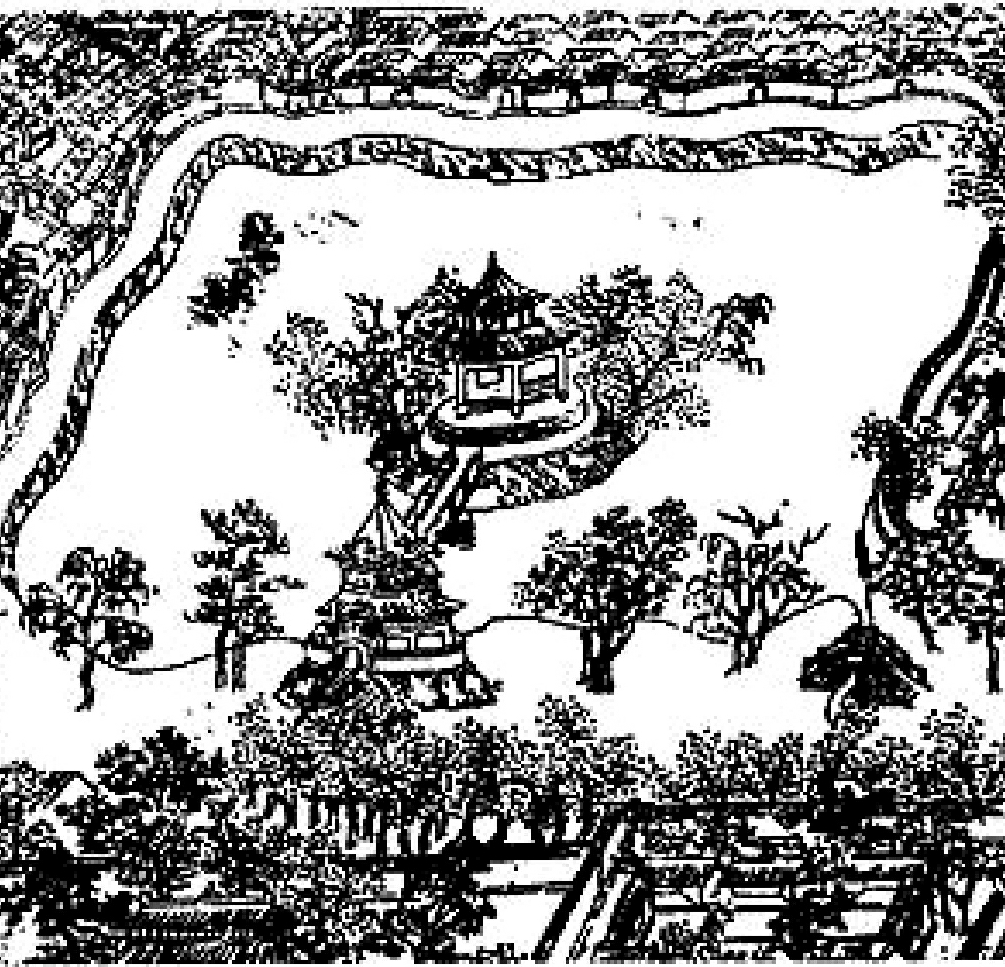

清光绪年间绘制的罨画池地图

山水崇州

崇州罨画池内的陆游祠 邹世红摄

罨画池内的同心亭 邹世红摄

雨润罨画池

蜀中多雨。暮春时节,我踏着湿润的青石板路,走进崇州罨画池。池水依旧碧绿,倒映着千年不变的天空。恍惚间,仿佛看见一位身着青衫的老者,正倚栏而立,凝望着池中的游鱼。那是陆游,八百年前,他也曾在此驻足。

公元1173年3月,陆游权通判蜀州事,他携妻王氏定居蜀州,5月摄知嘉州(现四川省乐山市),公元1174年3月再次权通判蜀州事,累计共9个月,留下吟咏蜀州诗作达100余篇。陆游初到崇州那年近50岁,已是知天命之年。从繁华的成都来到蜀州小城,他并未感到落寞,反而在罨画池畔找到了心灵的栖息之所。

罨画池不大,却极精致。池畔古木参天,亭台错落。春日里,海棠花开得正好,粉白的花瓣随风飘落,落在池面上,像极了江南的烟雨。陆游常在池边漫步,看游鱼嬉戏,听鸟雀啁啾。他在诗中写道:“罨画池边小钓矶,垂竿几度到斜晖。”此时的陆游,似乎暂时忘却了家国之忧,沉醉在这方寸之间的闲适之中。

池畔有座小亭,陆游常在此读书写字,写下了到蜀州的第一首诗:“流落天涯鬓欲丝,年来用短始能奇。无材藉作长闲地,有懑留为剧饮资。万里不通京洛梦,一春最负牡丹时。襞牋报与诸公道,罨画亭边第一诗。”亭中石桌上,至今还留着他题写的诗句。字迹苍劲有力,却又不失飘逸。

据说陆游最爱在雨天来此,听雨打芭蕉,看平静如镜的湖面上突然银光一闪,一条锦鲤跃出水面,溅起一片水花,涟漪由小而大,一圈一圈荡漾开来。此景此情,如同复制陆游《池上见鱼跃有怀姑熟旧游》诗中描写的场景:“雨过回塘涨碧漪,幽人闲照角巾欹。银刀忽裂圆波出,宛似姑溪晚泊时。”这雨声,仿佛能洗净他心中的郁结。

铁马冰河梦

然而,陆游终究不是来此隐居的。崇州虽美,却难掩他心中的壮志未酬。每当夜深人静,他独坐灯下,想起北方的故土,想起沦陷的中原,心中便涌起无限悲凉。

他在崇州任通判,虽是个闲职,却仍尽心尽力。蜀州处于成都平原与山区结合部,这里山路崎岖,他常骑马巡视乡里,马儿有时也会失蹄,他却从不叫苦。一次,他来到一处偏僻的山村,见百姓生活困苦,便写下了“民病我亦病,呻吟达五更”的诗句。这时的陆游,不再是那个吟风弄月的诗人,而是一个心系苍生的官吏。

崇州城外的驿道上,常有商旅往来。陆游常在此驻足,听他们讲述北方的消息。每当听到金兵肆虐的惨状,他便握紧拳头,眼中迸发出愤怒的光芒。他在诗中写道:“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”这梦,不仅是他的梦,更是整个南宋的梦。

据《蜀州大阅》一诗描述,公元1174年8月,陆游在继嘉州大阅之后,又在蜀州举行了一次阅兵活动。这天寅时,打更的梆子声撞破蜀州浓雾,陆游身着五年前在南郑时穿过的山文甲。他对着铜镜整理衣装时,忽然发现一缕白发缠绕在护心镜下,竟比冰冷的甲胄更令人心寒。

此时,蜀州西郊校场角旗猎猎作响,蒸腾的黄土烟尘,三万士卒的铠甲在骄阳下泛着冷光,如同散落在蜀江畔的碎银。鼓角声起时,惊起城堞上栖着的白鹭,这些江南客竟比潼川府的烽燧更早嗅到秋信。

陆游数着队列的步点。西军旧部操的是关中铁马踏冰的调子,荆襄子弟却踩着汉水船歌的拍子。三万名在籍兵卒,倒有两万画着朱笔圈记---不是逃籍,便是虚名。校场里真正能挽弓的儿郎,怕不及当年岳家军一营之数。远处山寺钟声荡来,惊觉暮色已染透城堞。陆游心想:日夜东流的蜀江,恐怕再也冲不开瓜洲渡口的铁锁了。

与张季长的友谊

陆游在崇州的岁月,不仅是忧国忧民的时光,也是诗酒相伴的年华。他常与当地文人雅士相聚,或饮酒赋诗,或品茗论道。崇州虽小,却也不乏才子佳人。他们与陆游相交,彼此切磋,留下许多佳话。

蜀州江原人张季长,公元1172年与陆游同在南郑前线王炎幕府任职。由于他们抗金的主张一致,爱国思想相通,彼此切磋激励,最终成为了志同道合的朋友。正如陆游所说:“邂逅南郑,异体同心,有善相勉,阙遗相箴。”两人相交40年,情深谊挚,白首弥笃。他们时常以文会友,诗词相和,在陆游留下的众多诗篇中,有40余首是有关张季长之作。

为纪念陆游和蜀州名人张季长的友谊,后人在罨画池院内专门修建了一座“同心亭”,两座亭子相互交加而成,恰似连体并肩、紧紧偎依、亲密无间的两位战友。亭柱上悬挂着这样一副楹联:“并马南郑肝披胆沥,和诗西川桂馥兰熏”。这楹联,高度概括了陆游和张季长的友谊。

文脉永流传

崇州的山水,给了陆游无尽的灵感。他常骑马出游,探访名山大川。修觉寺、化成院、白塔院、翠围院、慈云院、灵鹫寺等,成了陆游打发时间的好去处。尤其是城西的青城山,是他最爱去的地方。山中古木参天,溪水潺潺,陆游在山中漫步,听松涛阵阵,看云卷云舒,心中的郁结也随之消散。

他在诗中写道:“青城山中云气深,仙人掌上露华新。”这诗句,不仅描绘了青城山的美景,更表达了他对自然的敬畏与热爱。陆游还在山中结识了许多隐士,他们或采药炼丹,或耕读传家,过着与世无争的生活。陆游羡慕他们的逍遥自在,却也知道自己无法真正归隐。

陆游在崇州的日子并不长,仅两年有余。但这短暂的时光,却在他的人生中留下了深深的印记。他爱极了这里的海棠,离开崇州时,正值暮春,海棠花谢,落红满地。

他站在罨画池畔徘徊,望着池中的游鱼,想起这两年的点点滴滴,久久不愿离去。他知道,这一别,不知何时才能再来。临行前,崇州的文人雅士为陆游设宴饯行。席间,大家举杯共饮,互道珍重,令陆游感慨万千。

陆游离开崇州后,继续他的仕途生涯。然而,无论走到哪里,他的心中始终牵挂着这片土地。后来,他在诗中还曾多次提到崇州,提到罨画池,提到青城山。这些诗句,成了他与崇州之间永恒的纽带。

如今,我站在罨画池边,望着池中倒映的蓝天白云,不禁想起陆游的那些诗句。数百年过去,他的诗魂,依然在这片土地上徘徊。

暮色渐起,池畔游人渐渐散去。我独自坐在亭中,听着晚风拂过树梢的声音。恍惚间,仿佛看见一位青衫老者,正执笔在石桌上题诗。他的身影渐渐模糊,最终化作一缕清风,消散在暮色之中。唯有那诗句,永远留在了这片土地上,留在了每个崇州人的心中。

崇州人至今仍以陆游为荣。走进崇州的街头巷尾,常能听到老人们讲述陆游的故事。茶馆里,说书人绘声绘色地描述他在崇州的点点滴滴。就连小学生的课本里,也收录着他的诗篇。这座城市,早已与陆游融为一体。

为纪念陆游,崇州人民在罨画池畔修建了一座陆游专祠。祠中供奉着陆游的画像,还有他留下的诗稿。每年春天,当地文人都会在此集会,吟诵他的诗篇。朗朗的读书声与池畔的鸟鸣交织在一起,仿佛在诉说着一个永恒的故事。