内江 “甜味”悠长,隋唐时期就有种植甘蔗的记载。20世纪50年代,内江糖厂崛起,工人们日夜奋战,攻克技术难关,实现机械化制糖,并创新利用废料发展造纸、沼气等产业,带动蔗田致富。然而,因品种老化、技术停滞及市场冲击,20世纪90年代后,糖厂相继衰落,辉煌终成历史。

糖厂一隅

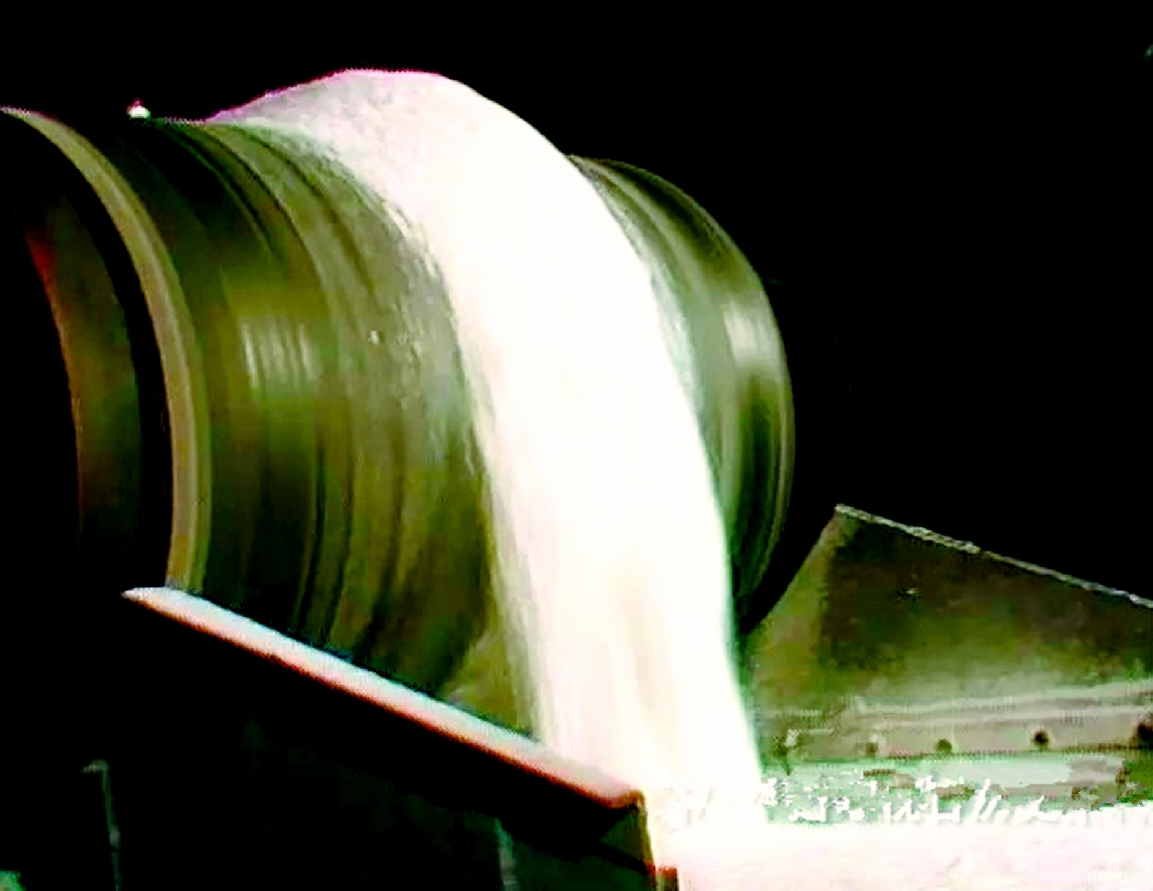

机器出糖

甘蔗丰收

送交甘蔗

生产车间

老糖厂人的集体记忆

内江的“甜”,早在隋唐时期便随着甘蔗种植生根发芽。从清朝初年到20世纪50年代,鼎盛时期,内江糖产量占全川的70%。

当时内江糖业虽盛,大小糖厂多达3000余家,但普遍规模小、档次低,抗风险能力弱。20世纪50年代初,人民政府决定建设现代化的大型糖厂。经过省工业厅批准和充分筹备,1954年8月,内江糖厂在城郊椑木镇正式动工兴建。

如今已年过八旬的冷浩明老人,至今难忘当年建设内江糖厂的壮观场景:数百名工人日夜奋战,凿石挖土、肩挑背扛、砌筑堡坎,工地上热火朝天。作为发电车间的一员,冷浩明清楚地记得,由于电力紧张,整个工地的照明和动力都靠自备发电机维持。有一次因燃油短缺导致停电,工人们仍借着月光继续施工。当工地负责人提议“今晚没电就休息”时,工人黄远达立即回应:“月光下照样能干,早完工早投产!”民工肖元亮也附和道:“是啊,糖厂早开工,我们就能多种甘蔗多挣钱!”就这样,在大家的共同努力下,仅用不到一年时间,就把一片崎岖的山地改造成了占地200多亩的糖厂基地。

设备安装阶段,工人们昼夜不停地奋战。为了鼓舞士气,厂党委宣传部的李果青想出一个妙招:制作了一块“距离工厂建成还剩××天”的倒计时牌,每天更新数字,醒目地竖立在大门口。工人严书明回忆道:“每天进出看到倒计时牌,就像打了强心针一样,浑身充满干劲!”

老工人宋元明回忆当年的安装工作,仍感慨万千:“那时候条件艰苦,设备全靠人力搬运安装。调试机器时,不是趴着就是钻到机器底下,安装压榨设备时弯着腰干活,脸都憋得通红,但谁都不肯停下。”他清楚地记得,工友们每天都是汗流浃背,脸上手上沾满油污,却个个干劲十足。青年工人刘再富的故事更是让人动容---厂里给他三天假回家相亲,结果他只待了一天就赶回工地:“工期这么紧,大家都盼着早点投产,我哪能安心在家待着。”

从技术引进到自主创新

作为一座完全自主设计、制造和安装的现代化糖厂,内江糖厂设计日榨甘蔗能力达1000吨至1500吨。为确保顺利投产,省工业厅和糖厂早有准备---在工厂动工当年,就选派徐智广等50余名技术骨干前往广东两家大型机械化糖厂学习。这些技术骨干深知肩负重任,白天全程跟班学习生产工艺,晚上认真整理笔记,遇到疑难问题立即请教师傅,不彻底弄懂绝不休息。

当内江糖厂完成基建工程后,徐智广带领技术团队立即投入设备安装工作。1955年12月,随着设备安装就绪,糖厂开始试运行。按照原定工艺流程:甘蔗经360吨压力榨汁后,需经过过滤、蒸发、净化等多道工序才能产出成品糖。然而首次试产就遭遇“蔗渣堵塞、糖汁外溢”等故障---面对堆积如山的原料甘蔗,崭新的设备却无法正常出糖,全厂上下焦急万分。

关键时刻,徐智广联合工段长许汝礼及技术人员展开攻关。经过反复试验,他们创新性地采用“泥汁分流”方案:将榨糖泥汁引至压榨机后段,利用渗浸水提取残糖,同时将废渣送入锅炉燃烧。这一突破性解决方案最终成功排除故障,令所有人松了一口气。

徐智广回忆道:“刚解决上一个难题,喜悦还未散去,新的挑战又来了---泥汁过滤速度跟不上生产需求。”攻关团队苦思冥想仍无头绪。这时,他灵光一闪,急忙翻出在广东学习时的笔记。果然,记录的一项传统工艺给了他关键启示。他与同事巧妙地将这项古老技艺与现代技术相结合,终于成功攻克了这个技术难关。

1956年3月,一个载入内江糖业史册的日子。首任厂长樊在宏在全厂职工大会上庄严宣布:“内江糖厂正式投产!”这一刻,整个厂区沸腾了---工人们相拥而泣,欢呼声响彻云霄,每个人的脸上都洋溢着难以抑制的喜悦。

从污染难题到循环产业链

内江糖厂正式投产后,每天的甘蔗加工量维持在1000吨至1500吨。然而,如何处理榨糖后产生的蔗渣和废水却成为一大难题。

为降低成本并提升经济效益,糖厂在制糖主业之外,还专门组建了以张成贵、余国柱、罗迈等工程师和技术人员为核心的科研团队,致力于废弃物资源化利用研究。经过团队的持续创新,糖厂陆续利用生产废料开发出造纸、蔗蜡、糠醛、丁纳橡胶、干法活性炭、颗粒肥等多条生产线,实现了变废为宝、物尽其用的目标。

随着内江糖厂的建成和蓬勃发展,周边县区也相继建起了球溪、银山、茂市、朝阳等8家糖厂。这些糖厂同样积极开发附属产业,分别建立了发电、酒精、造纸、饲料等多种副产品生产线。

“那时候,我们银山糖厂每天能加工两三百吨甘蔗,利用废料生产沼气,在全省都是出了名的。”老工人曾平勇自豪地回忆说,“为了解决污染问题,厂里花了一年多时间进行研究,终于成功用废水废料制出了沼气。不仅改善了环境,还让全厂七八百户职工家庭都用上了清洁能源---煮饭、烧水、照明全用沼气,再也不用买煤,既省了开支,又免了烟熏火燎之苦。”

这一创举很快引起了各级领导的重视,省、市、县领导纷纷前来考察。全国各地的企业也接踵而至参观学习,对这项变废为宝的环保技术给予了高度评价。

糖厂兴衰中的时代印记

蓬勃发展的内江糖业,不仅成为当地经济建设的重要支柱,更带动了农业产业链的升级。当时原料充足、生产兴旺、销路畅通,连制糖废料都被充分利用,形成了完整的产业闭环,展现出强大的市场竞争力。

然而随着经济转型和市场变革,这个昔日的明星产业在20世纪90年代开始走向衰落。令人唏嘘的是,进入21世纪不久,内江几家大型糖厂便相继倒闭。

曾经占地360余亩、拥有数千名职工的内江糖厂,在时代浪潮中逐渐走向终点---1995年变卖设备,1999年转让厂房,最终于2001年宣告破产。紧随其后,银山糖厂也在2002年关停。其余糖厂或转型或拍卖,只留下斑驳的红砖厂房,无声诉说着往日的辉煌。

老工人李果青、冷浩明、罗忠明偶尔还会回到这片他们奉献过青春的土地。站在杂草丛生的厂区,望着破败的车间和曾经居住过的宿舍,他们沉默良久,最终化作一声叹息。

据糖厂资深职工和行业专家分析,糖厂的衰落并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。甘蔗品种长期未更新,含糖率和产量逐渐落后于其他产区。农民因收益下降纷纷改种其他作物,导致糖厂陷入“无蔗可榨”的困境;曾经引以为豪的生产线在新时期沦为落后产能,工艺革新停滞不前,生产效率难以突破瓶颈;管理体系未能与时俱进,导致产品竞争力持续下滑等。

轰鸣的榨糖机虽已沉寂,但甜城的故事仍在续写。那些斑驳的厂房墙壁上,依稀可见当年工人们挥汗如雨的身影;空气中仿佛还飘荡着甘蔗的清香。这份甜蜜记忆,早已化作城市的精神图腾。随着时代演进,必将在新的维度上继续书写属于甜城的传奇。