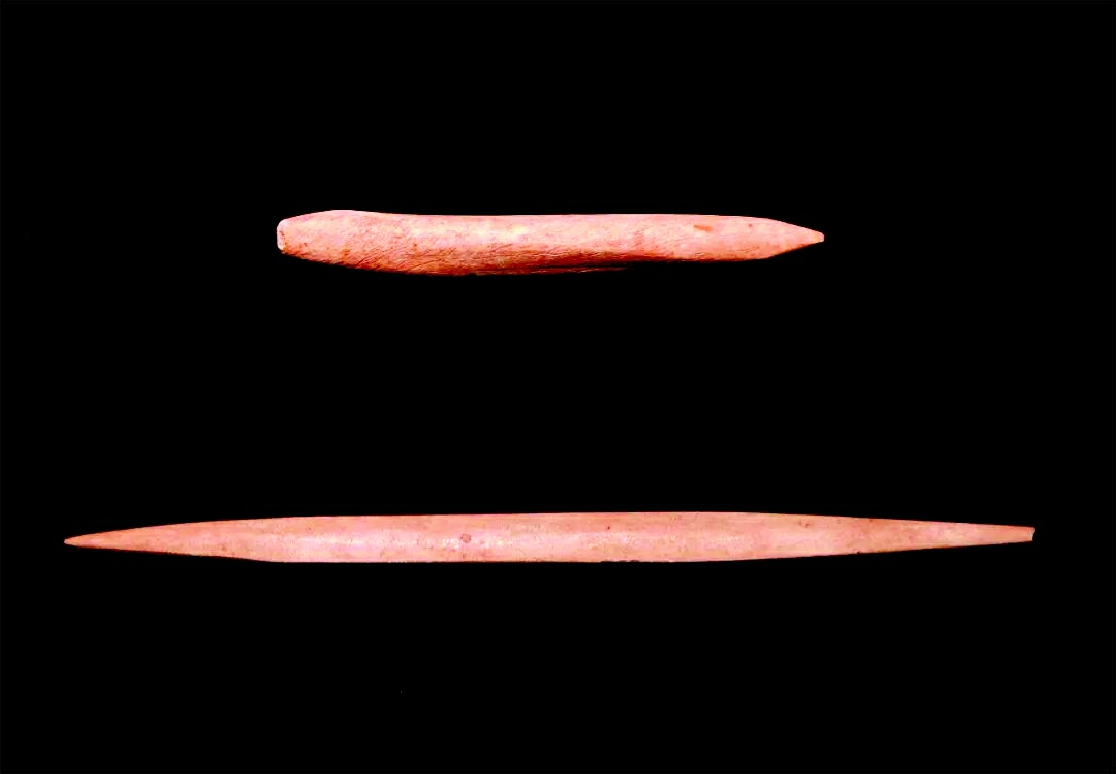

骨锥(上)、骨笄(下) 新石器时代(四川博物院藏) 四川博物院供图

一提起远古先民,我们眼前总会浮现蓬头垢面、兽皮裹身的形象,然而,这是历史的真实面貌吗?今天,就让我们通过一件来自重庆巫山大溪遗址的珍贵文物---骨笄,一同揭开远古时期人类生活的神秘面纱。

重庆巫山大溪遗址,作为中国新石器时代的重要遗迹,不仅出土了丰富的陶器,还有大量做工精致、保存完整的骨器。这些骨器种类繁多,形态各异,包括锥、针、凿、刀、笄、璧、环等,每一件都凝聚着远古先民的智慧与汗水。

在四川博物院展柜里,就有这样一支极具代表性的骨笄。

骨笄呈柳叶形,中间宽两头尖,一端为椭圆尖角,另一端为菱形尖角,整体造型流畅而优美。骨笄表面经过精心打磨,十分光滑,展现出远古先民高超的制作技艺。

笄,《说文》释其为“簪也,从竹”。《仪礼·士冠礼》:“皮弁笄,爵弁笄。”汉郑玄注曰:“笄,今之簪。”可见笄是一种簪发工具,早期称为“笄”,约从战国以后改称为“簪”。

在华夏民族的传统中,头发被视为受之于父母而不能随意损伤,因此人们向来重视头部的发型与装饰。

大溪遗址等新石器时代遗址中频繁出土的骨笄等文物表明,当时的古人很可能出于实用考量(如行动便利)或审美需求,已广泛使用骨笄来固定发髻,而非我们传统观念中披散头发的形象。

全国各地出土的新石器时代发笄式样众多,从质料上可分为石笄、竹笄、木笄、玉笄、骨笄、象牙笄等。其中木笄、竹笄由于易腐存世数量较少,其他材质的发笄都有一定数量的发现,尤以骨笄为多。

通过对大溪遗址等新石器时代遗址出土骨器及骨料的研究,考古学者深入探析了远古先民制作以骨笄为代表的骨器的精湛工艺。

第一步,精心挑选合适的动物骨骼作为原料。这些骨骼多源自大型动物的管状骨,如股骨、胫骨等,其次则是尺骨、肩甲骨、犬齿骨及角类,这些部位骨质坚实,适宜加工。

第二步,折断骨料并分类改制。考古学者推测,古人在选定的骨料上,根据所需骨器的大小和形状,截取合适的部位,并对骨料进行初步的分类和改制,以便后续加工。

第三步,修理成型。在这一阶段,工匠仔细打磨骨料的棱毛部位,去除多余的骨质,使其形成平齐的毛坯,为后续的精细加工奠定基础。

最后一步,精细加工。古人运用石制或骨制的工具,对毛坯进行切割、打磨和雕刻,通过耐心细致地锤打、钻凿,逐步将骨骼塑造成精美的骨器。这一过程不仅要求很高的技艺和耐心,更体现了远古先民对美的追求和对实用性的考量。大溪遗址出土的骨笄,表面光滑细腻,线条流畅,正是工匠们精心打磨的杰作。 (易月/整理)