晚清时期,面对国家贫弱、民族危机日益深重的局面,许多有识之士开始艰难地探索救国救民的道路。在众多为民族复兴而奋斗的历史人物中,宋育仁亦为其中一员。

宋育仁画像

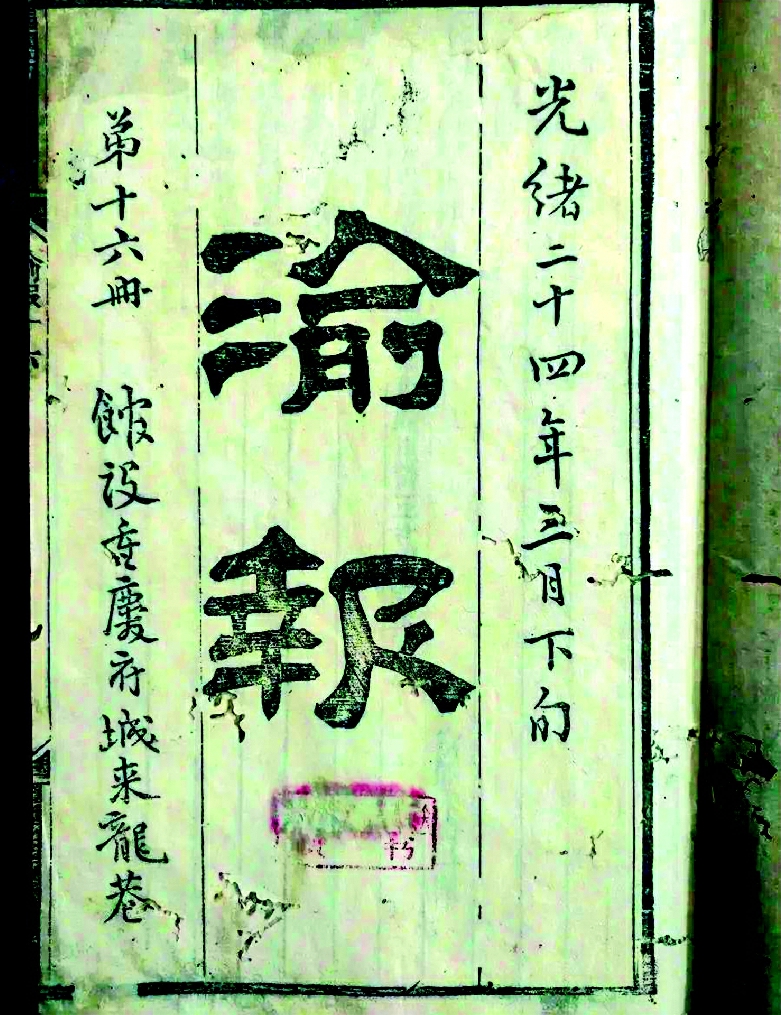

《渝报》 重庆市地方志办公室供图

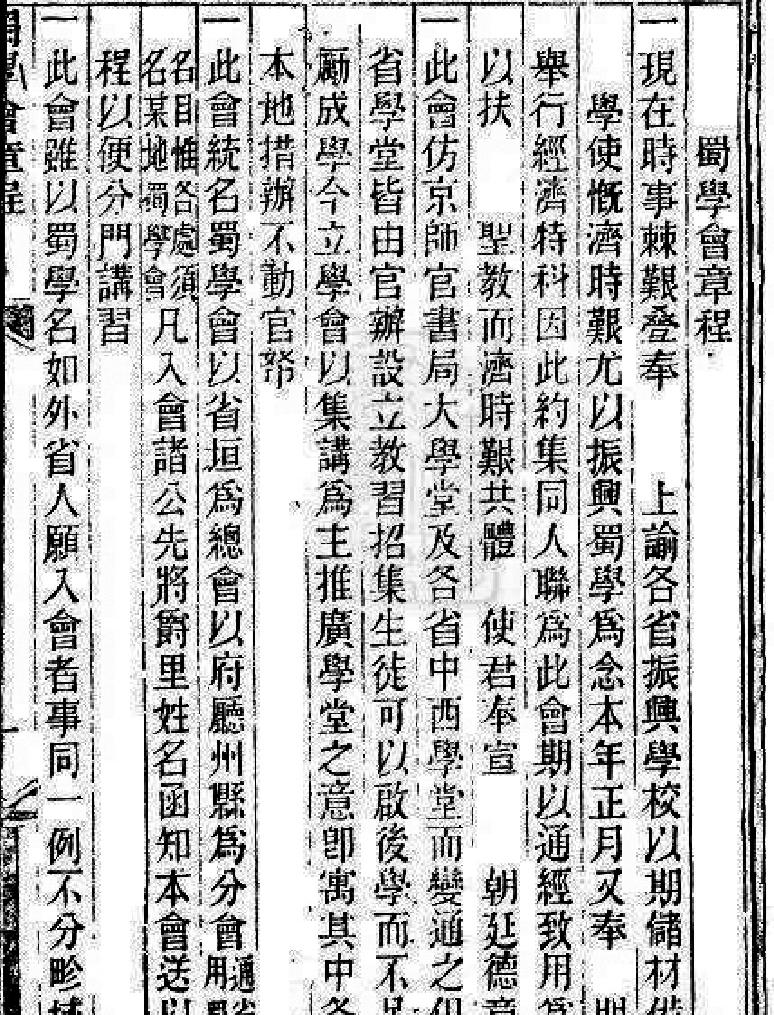

蜀学会章程 图据《成都方志》

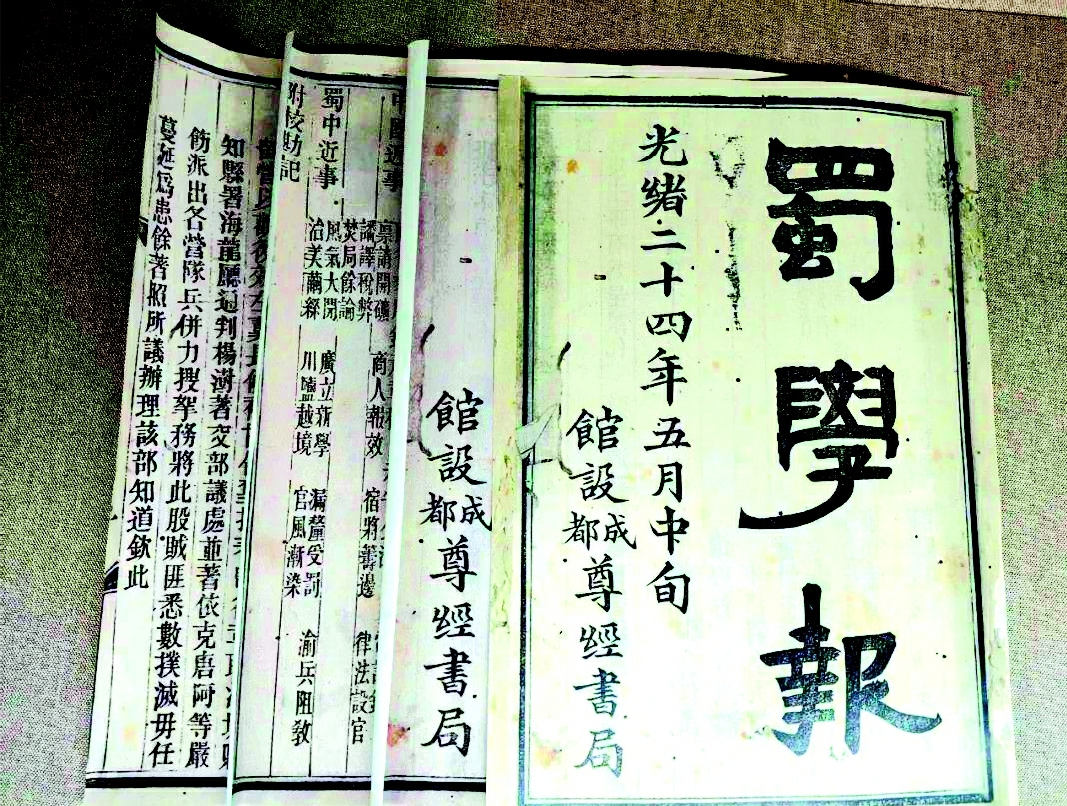

《蜀学报》

尊经书院 除署名外均为资料图

奇人“短宋”

宋育仁(1858-1931年),四川省富顺县大岩乡(今属自贡市沿滩区仙市镇大岩村二组)人,字芸子,生活于晚清民国期间,人生经历极为丰富。

1879年,年仅22岁的宋育仁便高中举人。1884年,宋育仁写出《周礼十种》,其中包括《周官图谱》,后来康有为著《新学伪经考》《孔子改制考》鼓吹变法,其思想根源即基于此。

1886年,29岁的宋育仁中进士,被授翰林院庶吉士。性格直率、思想活跃的这位四川“短宋”(矮个子),在被守旧派控制的翰林院,难以施展更大的抱负。1889年,光绪帝亲政、加冠、婚庆三大礼举行,激发了维新派的政治想象与热情。宋育仁献上《三大礼赋》,文名大显。

5年后他写成《时务论》,其中阐述维新变法主张,倡言向西方学习,并从政治、经济、军事等方面介绍了西方社会的运作情况,引得朝野注目,他因此被称为“新学巨子”。

1894年,宋育仁以驻英、法、意、比四国二等参赞官的身份,出使英、法、意、比四国。出国期间,他深入考察欧洲各国政治、经济、文化、教育、宗教、风俗等,并与世界著名汉学家理雅各、麦克斯·穆勒多有学术交往,后来写出了在国内引起巨大反响的《泰西各国采风记》。

中日甲午战争爆发时,宋育仁正在伦敦,担任中国驻英、法、意、比四国公使参赞。因公使龚照瑗回国述职,宋育仁暂时代其职务。

有感于国运飘摇,宋育仁在《甲午感事·其一》里感慨:万马渡辽河,三军夜枕戈。城亡诸将在,律丧两师和。伏阙书何用?忧时泪苦多。节旄真脱尽,归雁望云罗。

甲午战争一开,清军失利。惟总兵左宝贵力战殉国,而主帅叶志超等“诸将”却弃守平壤,狂奔回国。诗人对此深感愤慨:“城亡”!而“诸将”苟且偷生,依然赧颜在世,可恨亦复可悲!紧接着黄海丧师,日军攻陷威海卫,北洋舰队尽没,清廷派李鸿章赴日订立《马关条约》……最后,宋育仁以苏武自况,感叹“节旄真脱尽”,仰望茫茫天际,恨上书无路,只有“归雁望云罗”。诗歌充分表现了海外孤臣的一片拳拳爱国之心。

传播西学、汇通中西的文化使者

宋育仁出使英国任驻英法意比四国参赞官期间,撰写《泰西各国采风记》,扮演了传播西学、汇通中西的中西文化交流使者的角色。之后,宋育仁热衷传播西学,维新运动期间,他亲自为孟德斯鸠名著《法意》作注,写就《法意钞案》一书。

20世纪初,他撰写《经世财政学》《宋芸子先生政法讲义》《政法研究学》等著作传播西学,其中《经世财政学》为当时中国人撰写的为数甚少的经济学专著之一。他主张发展民族工商业、整顿税制、铸造金币、设立银行、发展交通等,现在看来仍具有现实启示。

他的银行思想随着经济危机的恶化而日益深化出来:一方面,他阐述了对银行及银行制度的认识;另一方面,提出创办“官银行”“国家银行”等一些银行主张,希望以此来抵御列强的经济侵略,尤其是金融侵略,夺回利权,实现富国目标。 此外,他还提出“标在政治,本在经济,故经济思想尤为当时维新运动之根本”。

总而言之,针对盲目学习“制器”的洋务风潮,宋育仁指出:对于西方国家“不师其法,惟仿其器”“不揣本而齐末,故欲益而反损”,可谓一语中的。

宋育仁有“谈新政最早,治经术最深,著作等身,名满天下”的美誉。其实他更是一名身体力行的实干家。

宋育仁不仅是重视建构思想体系的“坐而言”的思想家,而且还是反对空谈、重视实践的“起而行”的实干家。他以其所从事的经济工作为例,除维新运动期间受命回川办理商务外,经济才华卓越的他从事了多种经济方面的工作,20世纪初,他辗转于各地担任湖北土药税务总局督办、江西铜圆厂总办、北洋造币厂总参议等职。宋育仁的多重身份与卓越贡献,使他成为中国近代史上少数杰出的探索者之一,是为国家富强而奋斗的先进人物。

甲午战争后,他便以“善办工商”之名受命回四川办理商务,于重庆设立商务局,负责全川商业公司的创办事务,并亲自制定“四川商务局招设公司章程十五条”,对拟创建的公司作了详细规划。鼓励华商积极投资兴办民族工商业,主张筹建股份制公司,在他的主持下,四川第一批近代民族工商企业得以创建,四川的民族经济得以萌生和发展。之后他主持兴办了一系列实业公司,先后开办洋车、洋烛、煤油、煤矿、玻璃、卷烟、药材等公司,并着手创设了由重庆、上海商人合办的“川省火油公司”,极大推进了四川民族工商业的产生和发展。

定居成都,文传天下

宋育仁在兴办实业的同时,还着手创办了宣传变法维新的报刊。1897年10月,他联络杨道南、潘清荫、梅际郇等,在重庆白象街创办了四川第一家报刊《渝报》(旬刊),由此成为巴蜀报业第一人。

《渝报》是民营性质的报纸,经费来源主要靠私人募捐和报费收入。宋育仁任报馆总理,负责报馆一切工作;杨道南任协理,协助宋育仁工作;正主笔潘清荫,副主笔梅际郇,还有翻译一人及编纂、缮校、司账、排字职工若干人。总理以下工作人员全部都有薪水,完全建立起了报馆工作的规模。

《渝报》是旬刊,一月出3期,文字用木刻印刷,纸张用土纸,丝线装订成册,面积略大于新闻纸的十开本。每册30页(双面),编辑内容的安排次序:一、辕门钞,上谕;二、奏折;三、论文,这是《渝报》的重点文章,除自撰文章外,还转载国内外有关变法图强的著述及有关的章则规程;四、国内外和本省重要新闻;五、重要译文;六、重庆市场各种产品物价表。

1898年,宋育仁到成都兼任尊经书院院长,又同杨道南、吴之英、廖平等人组织蜀学会,并用蜀学会的名义出版《蜀学报》。《蜀学报》应是《渝报》的改版,只是报名不同。报馆就设在尊经书局,1898年3月正式出版了第1期。《蜀学报》总理仍然是宋育仁,协理仍然是杨道南,主笔由吴之英担任,增加廖季平任总纂。到了8月初旬出版了第13期之后,发行量增加,每期达到2000册。

宋育仁和渝州同仁还利用《渝报》的资源,在重庆改版出铅字印刷的通俗的小型日报---《渝州工商》,推动当时重庆矿务商务。

1916年,执掌四川国学院的廖平邀同学宋育仁主讲。宋育仁后来继任国学院院长兼四川通志局总纂,在国学院主讲经学,创办《国学月刊》,共出版23期。

十余年间,饱经沧桑的宋育仁,在成都东郊东山由故友赠予的一片浅丘坡地上,建起“东山草堂”,并陆续建立了果园、莲池。宋育仁借诗自嘲“凭将万字平戎策,换得东山种树书”。一生倔强、不甘寂寞的他从未退隐,半年居乡,半年居城,于无声处进行着文化薪火的执着传递。

在他回到四川的诸多文化举措里,最重要的是他主持修订的《四川通志》。

由于宋育仁在政、学界的影响力,自民国初启动重修四川通志,他即成为主持修志最佳人选。1928年,行政院令各省县一律修志,四川省已筹备重修省志在前数年,而宋育仁则已主持编纂《重修四川通志》达4年之久,有了篇幅过半的成绩。

《重修四川通志例言》并非严格意义上的志书,它只是宋育仁编纂民国《四川通志》时所拟的一些章程、条例。《例言》收录了宋育仁为编《四川通志》所拟的20篇文字。书后有龚维锜《跋重修四川通志体例》。这些规章是研究民国《四川通志》编纂过程、编纂方法的重要参考资料。

2017年,由四川省图书馆研究员王嘉陵主持,历经两年抢救整理的大型四川省志丛书《重修四川通志稿》,由国家图书馆出版社出版。这部全套共62册的丛书,是民国时期四川唯一一部大型通省地方志稿。尘封80多年的该志手稿首次出版,填补了清嘉庆后至民国前期百年间四川无省志的空白,意义非凡。

1931年12月5日,宋育仁逝世,葬于“东山草堂”对面竹林之中。此前他自印《借筹记》若干册,临终时嘱托将此书赠予前来吊唁之人,以提醒后世坚持不懈治学图强。2006年,“东山草堂”在三圣乡“幸福梅林”一带择地重修并立宋育仁石刻像,为这一著名休闲之处增添了浓厚的历史文化氛围。伍松乔先生撰写了一副对联,镌刻在新建的东山草堂门楣上,代表了成都人的敬仰之情:“文章留名非小我,书生入世乃大观”。(据《成都传》四川人民出版社2022年10月出版)