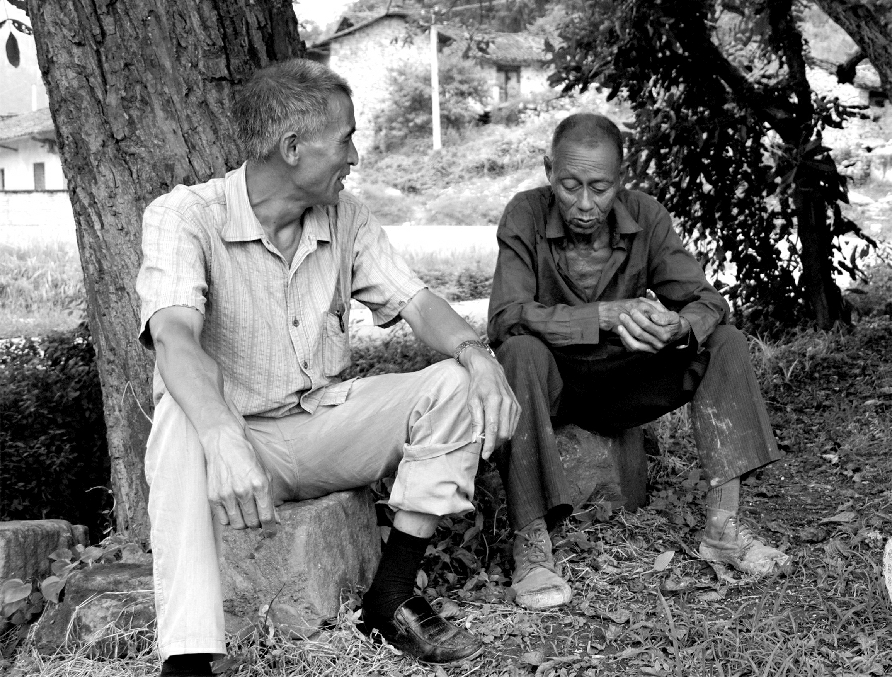

20世纪八九十年代的夏天,人们在树下纳凉

夏日里,人们总爱寻个阴凉地儿歇脚,让清风拂去一身燥热。这文雅的说法叫“纳凉”,我们庄稼人更爱说“歇凉”。

20世纪80年代前,农村既没有空调,连电扇也是稀罕物。大伙儿都习惯到屋外找个凉快地儿歇着,这便成了最实在的消暑法子。

那时候,我们十来户人家挤在一个大四合院里。虽说住在丘陵山村,比城里凉快些,可一到三伏天,那木结构的房子就像个蒸笼---木柱子、木板墙吸足了热气,一进屋就扑面而来。特别是吃饭的时候,屋里本来就闷热,热饭热菜下肚,更是汗流浃背。

家家户户吃饭时,人手一把扇子,蒲扇、篾扇、棕扇,边吃边扇。有时候,我们这些孩子为了表孝心,要么吃饭时腾出手来,要么自己先扒拉完饭,就拿着扇子站到父母身后,轻轻地给他们扇风。这小小的举动,便是乡下人最朴实的亲情。

记忆里,我们院子东西两侧各有一棵粗壮的核桃树,树干粗得一个人都抱不过来。离四合院约莫二十来步远,那树冠展开足有三丈多宽,密密匝匝的核桃叶子挂满枝头,活像两把撑开的巨伞,把毒日头严严实实挡在外头,洒下一地阴凉。

天最热的时候,院里的幺爷、二哥他们,常常端着饭碗躲到核桃树底下吃。那时候工厂讲究防暑降温,我们庄稼人也有自己的土办法。生产队把作息调成清早6时出工,10时收工,下午4时再开工,躲开正午最毒的日头。可这几个钟头的午休,屋里闷得根本睡不着,大伙儿就搬着躺椅、拖着凉席聚到核桃树下。

人们东家长西家短地唠着闲嗑,或是摆些赶集走亲戚听来的新鲜事儿。说着说着,偶尔一阵凉风掠过,伴着树上的蝉鸣,不知不觉就眯瞪着了。那树荫下的午睡,比现在空调房里睡得还香。

在我们大院下方百来米处,有个集体晒粮用的大坝子,正好坐落在一个小山嘴上。坝子外是深深的峡谷,谷底的小河终年流淌。每到夜晚,这里的空气格外流通,不用摇扇就能享受习习凉风。因为风大,连蚊子都不来打扰,更听不到车马喧嚣。连鸟雀虫鸣也都歇了,四周一片静谧。

晚饭过后,收拾完碗筷家务,大人小孩都不约而同地往坝子上聚。有的坐在坝边的大石头上,有的干脆铺张凉席躺下。劳作了一天的人们终于能卸下疲惫,暂时忘却未做完的农活和家务。大家放松身心,乘着凉风讲故事、聊农事,很是热闹。

当说笑声渐渐由热烈转为零星,人们一个接一个进入梦乡。偶尔还有没睡着的人,也都默契地保持安静。不远处稻田和水塘里,青蛙们“呱---咕,呱---咕”地唱着夜曲,这天然的催眠曲不仅不扰人清梦,反而让夏夜更添几分惬意。

如今我虽已离开山乡多年,可每到盛夏时节,记忆总会不自觉地飘回那个小山村。那些在核桃树下摇着蒲扇乘凉的夜晚,那些伴着蛙鸣入眠的夏夜,像一幅褪色的老照片,在心底泛起阵阵涟漪。