四川新康石棉矿(绵阳监狱前身),始建于1951年2月,位于石棉县城南11公里处的回隆乡叶坪村。历经半个多世纪的建设与发展,共生产石棉69万吨,成为20世纪七八十年代全国最大、机械化开采程度最高的露天石棉采矿企业。

为了改善矿区的交通状况,提升居民生活质量,矿区投入大量人力,自主修建了从下叶坪矿部通往多个区域的公路网络,包括上叶坪五家曼、凉山、苏家山、陡坎子、鸡心堡和大洪沟等地,并沿路设立了车站。作为在新康出生和长大的矿工子弟,那里承载着我无数的回忆,而最难忘的,莫过于那些已经消失的车站。

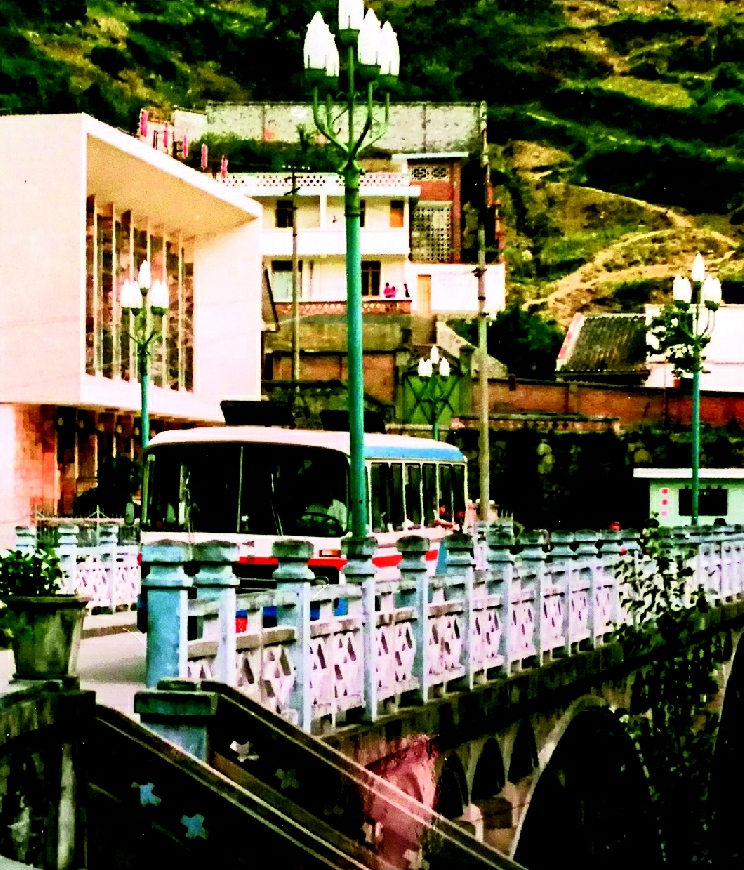

四川新康石棉矿苏家山车站沿线石棉矿运输车

露天矿区一景 除署名外均为绵阳监狱供图

矿部车站一角

石棉县老汽车站

母亲和她的两个女儿在住宿楼后合影

凉山站

20世纪80年代初,部队转业人员可以按照政策将家属和未成年子女从农村迁往城市,母亲和我们正是这一政策的最大受益者。

在此之前,母亲在矿区公路上日晒雨淋,做着养路工的辛苦工作;也曾在粗选车间当过选棉工,干着家属工中最脏最累的活计。因此,能获得一份在车上售票的相对轻松的工作,实属不易,这份来之不易的工作让我们全家人欣喜了很久。

整个矿区依山而建,最高的地方海拔2000多米,以矿部为分界线往上将凉山、苏家山、五家曼等地称为“山上”,矿部机关,四大队医院、凉桥、工程队等地称为“山下”。从“山上”到石棉县城共有8个车站:凉山(一大队)站-苏家山小学(二大队)站-五家曼(五大队)站-五家坡站-矿部站-凉桥车站-洗马姑站-石棉县汽车站。

凉山站,地处海拔2000多米的一个狭长山谷,是在生活区的一个空地建成的简易车站。说是一个站台,也不过是一个路边的平台罢了。平台用钢筋搭建,红红的颜色在山谷里格外显眼。站台上有不到10个座位可供乘客等车用。一个简易的车牌,上面写着“凉山”两个字。

每天往返于车站和矿部之间的,有基层干部、普通工人、家属和学生。在那个年代,矿区虽然有不少运输石棉的货车,但专门用于接送职工通勤和学生上学的客车却一辆都没有。当这辆崭新的客车首次出现在大家面前时,整个矿区都沸腾了。人们见面时总会激动地说:“我们终于有自己的班车了!再也不用挤那些运石棉和矿渣的货车了。”从此,上下班的工人和上学的孩子们,都能坐上这辆能载五六十人的“豪华”大巴,这在他们眼中,简直就是天大的幸福。

在我的记忆中,车站最美的样子,是夏天。这里拥有18℃的夏天,红色的车站,在雾里格外显眼。“雾锁山头山锁雾,天连水来水连天”。若隐若现的山头上,苍茫茫的是天,上下浮动着的白雾,像是把天和山糅合在一起,雾牵着山,山托着雾,此起彼伏,连绵不绝。

而我的母亲却无暇欣赏沿途的风景。她背着沉甸甸的售票箱,在崎岖的山路上深一脚浅一脚地走着,满心欢喜地来到第一个站台,开始一天的售票工作。最早的一班车是清晨7时发车,乘客大多是上学的孩子和刚下夜班的工人。车子在蜿蜒的山路上颠簸前行,疲惫的乘客随着车身摇晃东倒西歪,很快就睡着了。母亲总是细心地照看着他们,一会儿扶扶这个,一会儿护护那个,生怕他们摔倒。看着他们熟睡的模样,不到站时她总不忍心叫醒。

苏家山小学站

从凉山站出发,经过几个大湾,15分钟车程便到了第二个站---苏家山小学站。

这个简易车站就设在凉山和苏家山的三岔路口,既没有站台,也没有站牌。在这里,只要车上有孩子要在学校附近下车,随处都可以成为临时停靠点。

这里有山上唯一一个小学校---苏家山小学。这所小学于1972年秋建成,是凉山、苏家山、五家曼低年级学生读书的地方。学校设立了6个年级,每个年级一个或者二个班级,大约300多人。

1993年2月,苏家山小学合并到矿子弟小学。那时候没有专门的校车接送孩子上学,这一站,总是挤满了大大小小的孩子,叽叽喳喳,抢座位的、占座位的、下车的、上车的,孩子们的声音,惊醒了整个山涧,连小鸟也不偷懒了,在树上叫个不停。

母亲在车厢里来回照看着,时而轻轻拉住摇晃的孩子,时而提高声音提醒大家注意安全。每当车辆驶过那些险峻的弯路时,她总是提心吊胆,生怕巨大的离心力会把孩子们从这边甩到那边。而那些顽皮的小乘客,却总是亲热地围着母亲转---这个拽拽她的衣角,那个偷偷往她手里、衣兜里塞苹果、梨子等水果。

五家曼站

这个车站旁坐落着新康石棉矿的标志性工程---五家曼精选选矿厂,是矿区的三万吨技术改造重点项目。

从苏家山初选出来的石棉原料,在这里经过一系列现代化加工流程: 先在干燥车间完成烘干冷却,随后通过反击式破碎机、立轴锤式破碎机和高速磨矿机进行多级破碎,再经由反流筛、回旋筛、空选机等精密筛选设备,最终分选出不同等级的优质石棉产品,从这里销往世界各地。

车站的主要乘客是往返于凉山和五家曼之间的青年工人,当时大家都亲切地称他们为“青工”。与其他临时停靠点不同,这个车站设有标准的站牌和候车亭---一个醒目的绿色亭子立在路边。候车时,年轻人常聚在一起打扑克消遣,而老人们则悠闲地嗑着瓜子,构成了一幅生动的矿区生活画卷。

矿部机关站

矿部机关站是矿区最大的一座车站。站场上整齐排列着几个站牌,能同时容纳十几辆车停靠---既有从山上下来的客运班车,也有“解放”牌运棉运矿的货车。

车站周围开着几家小卖部,里面琳琅满目的零食中,香甜的萨其马和米花糖总是最快售罄。而那个名为“好又来”的小饭馆,用独特的味道在无数矿区子弟的记忆里留下了深刻的印记。

车站一端横跨着叶坪桥,这座历经风雨的桥梁默默守护着新康的山水。桥的另一端矗立着矿区的核心---矿部办公大楼。作为整个矿区的行政中枢,这里设有矿长办公室、政治处、宣传科等数十个部门,上千名管理人员在此办公,统筹着十几个大队、中队的生产生活。能在矿部大楼上班,是每个新康人梦寐以求的事。

车站旁还坐落着一座令周边地区羡慕的电影院。《铁道游击队》《白毛女》等经典影片都曾在这里放映,让这个车站成为了矿区最热闹的所在。站在车站远眺,险峻的凉山一大队、半山腰的苏家山二大队、远处的五家曼五大队尽收眼底;转身望去,矿部就镶嵌在两座巍峨大山的峭壁之间。

对母亲而言,这是最辛苦的一个站点。上下车的人流总是特别拥挤,她不得不提高嗓门反复提醒:“注意安全!别挤!别抢座!”车子启动后,在盛夏能看到汗水在她身上绘出斑驳的“地图”;寒冬里,冻僵的手指常常连车票都撕不开。即便筋疲力尽,她也必须在到达下一站前完成所有售票工作。

令人惊叹的是,母亲总能准确记住每位乘客的上车地点、下车站点,以及谁买了票、谁还没买---这份惊人的记忆力,是她多年售票工作练就的本领。

石棉县汽车站

石棉县汽车站作为母亲每日工作的终点站,是她最钟爱的一站。这座当时设施最完备的车站,不仅是县域交通枢纽,更是承载着无数人希望的起点。

车站规模宏大,占地约2.5万平方米,绿化面积近2000平方米。地处老城中心,东临石儿山公园,南接解放路,西靠作坊巷,北依滨河路。作为连接石棉与外界的重要门户,这里汇聚了开往成都、雅安、泸定、甘洛等地的长途班车,以及县域内的城乡公交线路。每天,这座车站见证着石棉人民走向新生活的脚步。

当最后一班乘客散去,母亲终于能获得片刻休憩。这1个小时的间歇里,她可以喝口水、洗把脸,在候车厅的长椅上小坐,让站立3小时的双腿得以放松。最令她期待的是,此时3个在县城求学的女儿会来车站等候返程的班车。10年间,女儿们就是在这个车站与母亲相聚相别,最终从这里启程,实现了大学梦想,走向各自的人生新阶段。

时光荏苒,母亲离开我们已经9年。那些她曾经日夜奔忙的车站,随着矿区产业转型而逐渐沉寂。凉山站、苏家山站、矿部站.……如今只剩下一片荒芜的空地,几处模糊的痕迹,再也寻不见当年人声鼎沸的热闹景象。斑驳的站牌在风雨中褪色剥落,而那些曾经挤车的人们,也都奔向了大山外的广阔天地。

这些母亲曾驻足的车站,承载着我们全家最珍贵的回忆。我总记得她那略显丰腴的身影在车厢里穿梭---从车头挤到车尾;记得她每天要在站台伫立好几个小时;记得她10年来辗转于各个车站的奔波;记得她汗水浸透衣衫的模样;记得她上下车时匆匆的背影……这些画面,永远铭刻在我心中。