抗战歌曲是中华民族在抵御外侮、救亡图存的艰苦岁月中诞生的精神号角,它们以铿锵有力的旋律和热血沸腾的歌词,凝聚了民族的意志,唤醒了亿万同胞的斗志。这些歌曲不仅是历史的见证,更是永不褪色的文化瑰宝。

云南玉溪聂耳音乐广场上的聂耳雕像 陈欣波摄

冼星海指挥鲁艺合唱团排练《黄河大合唱》(中国艺术研究院艺术与文献馆藏)

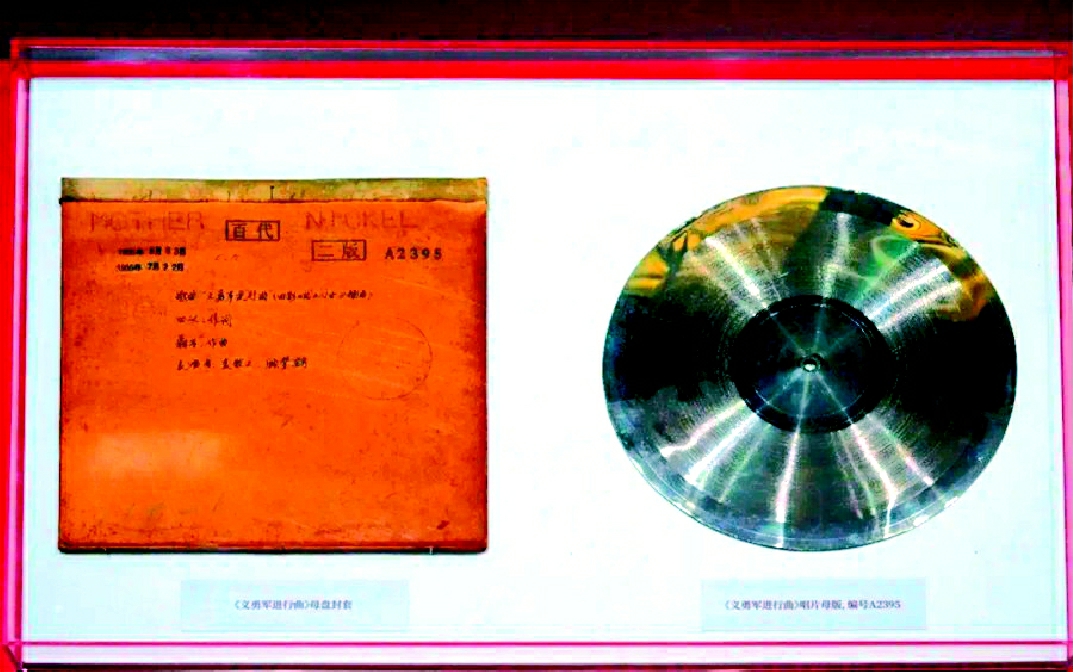

上海《义勇军进行曲》灌制地纪念馆内展示的唱片母盘

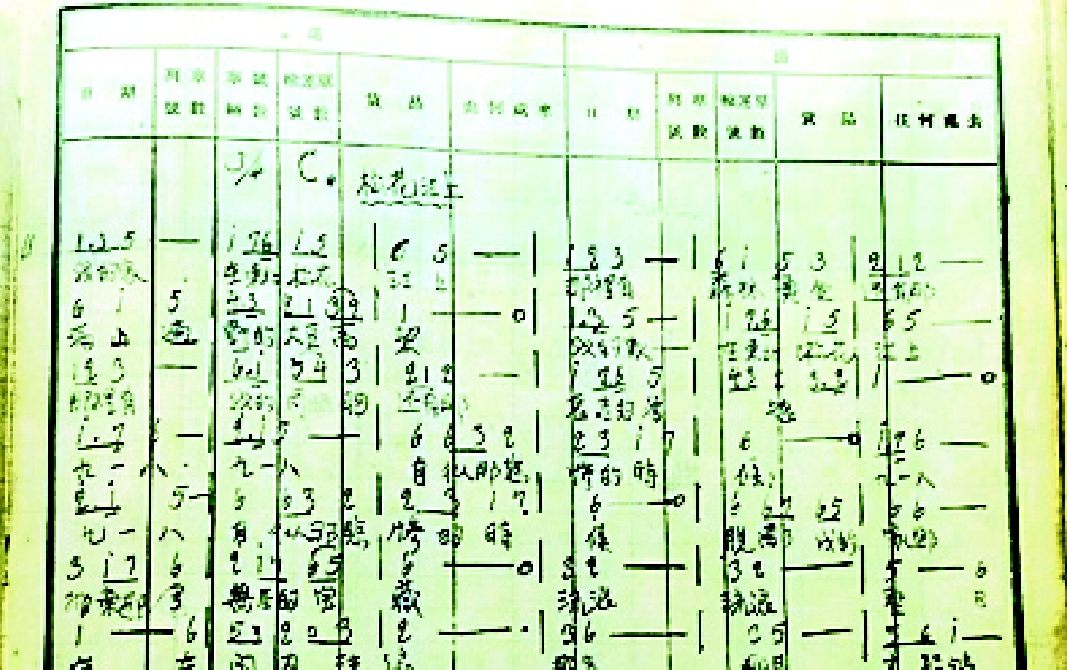

张寒晖《松花江上》手稿局部 除署名外均为资料图

《义勇军进行曲》:民族解放的时代号角

由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》创作于1935年民族存亡的危急时刻。这首气势磅礴的战歌以雷霆万钧的节奏唤醒民众,号召中华儿女奋起抗争,凝聚了全民族的爱国情怀与战斗意志,被誉为“中华民族解放的号角”。

“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火前进!冒着敌人的炮火前进!前进!前进!进!”这首歌曲原本是电影《风云儿女》的主题歌,随着影片在全国各地放映,《义勇军进行曲》很快传遍了大江南北、长城内外、成为点燃无数热血青年爱国之心的火种。

歌曲以激昂奋进的旋律和铿锵有力的歌词,展现出震撼人心的艺术感染力。其鲜明的战斗性和号召力,使其在抗战时期被翻译成多种语言,成为世界反法西斯阵营广为传唱的战歌,最终升华为象征中华民族不屈精神的音乐丰碑。

1949年中国人民政治协商会议第一届全体会议确定《义勇军进行曲》为代国歌。1982年第五届全国人大第五次会议正式确定《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌。

《松花江上》:东北沦陷的血泪悲歌

说起抗战歌曲,就不得不提起20世纪30年代风靡中华大地的《松花江上》:“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱,我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘。九一八,九一八,从那个悲惨的时候,九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃了那无尽的宝藏,流浪,流浪,整日价在关内流浪,哪年哪月,才能够回到我那可爱的故乡,哪年哪月,才能够收回那无尽的宝藏。爹娘啊,爹娘啊,什么时候,才能欢聚在一堂。”(在有关版本的歌曲集中,有的歌词略有不同,本文所提到的歌曲,是我最熟悉的版本)

“九一八事变”,又称“奉天事变”“柳条湖事件”,是1931年9月18日日本驻中国东北地区的关东军突然袭击奉天(今沈阳),以武力侵占东北的事件。“九一八事变”是由日本蓄意制造并发动的侵华战争,是日本帝国主义企图以武力征服中国的开端。在民族危亡时刻,一批音乐家、作曲家以文艺歌曲的形式表达爱国主义情怀,由张寒晖作词作曲的《松花江上》揭露了日军侵占东北的暴行,唱出了流亡百姓的血泪,激发了国人收复河山的信念。

歌曲开篇通过“森林煤矿”“大豆高粱”“同胞”“衰老的爹娘”等意象,生动展现了流亡百姓对故乡的深切思念。中间段落则强烈控诉了日本侵略者在东北犯下的暴行,真实记录了当地人民流离失所、颠沛流离的悲惨境遇。歌曲在结尾处发出“爹娘啊,爹娘啊,什么时候,才能欢聚在一堂”的悲怆呼唤,以震撼人心的力量将全曲情感推向顶点,是一首饱含思乡之苦、家国之痛的悲壮之作。《松花江上》以悲怆的旋律唱出东北沦陷后的流亡之痛,激发了无数人奔赴前线的决心。1937年底,周恩来在武汉大学演讲时曾深情地讲道:“一支名叫《松花江上》的歌曲,真使人伤心断肠……”可见这首抗战歌曲在当时社会上的广泛影响。

《大刀进行曲》:血肉铸就的抗战宣言

“大刀向鬼子们的头上砍去!全国武装的弟兄们!抗战的一天来到了,抗战的一天来到了!前面有东北的义勇军,后面有全国的老百姓,咱们军民团结勇敢前进,看准那敌人,把他消灭,把他消灭!冲啊!大刀向鬼子们的头上砍去!杀!”《大刀进行曲》,又名《大刀向鬼子们的头上砍去》,是由作曲家麦新于1937年7月在上海创作的一首抗日救亡歌曲。

此歌曲为歌颂当时在长城附近用大刀砍杀日军的国民革命军第29军“大刀队”而作。《大刀进行曲》在民族存亡的危急时刻应运而生,这首诞生于抗日烽火中的时代战歌,以其雷霆万钧之势点燃了中华儿女的爱国热血。无数热血青年高唱着这首战歌奔赴前线,用血肉之躯筑起保家卫国的钢铁长城。尤为悲壮的是,上海沦陷后,手无寸铁的学生们面对日本宪兵的刺刀,高唱“大刀向鬼子们的头上砍去”,他们走上街头为前线将士募捐赶制大刀,用歌声化作抗击侵略者的精神武器。

在台儿庄战役的血火硝烟中,中国将士与日寇殊死搏杀,《大刀进行曲》的雄浑歌声穿透战场的枪炮轰鸣,响彻云霄。这首诞生于民族危亡之际的战歌,不仅见证了全民抗战的悲壮历程,更以其特有的艺术魅力---将民族苦难与抗争力量熔铸于铿锵旋律之中,用热血沸腾的词句铸就了抗战音乐的典范。它与《黄河大合唱》《义勇军进行曲》等经典作品共同谱写了中华民族最激昂的时代乐章,成为凝聚民族魂、振奋军民心的不朽音符。

多元旋律:战火中的精神交响

抗日战争时期,涌现了大量激昂悲壮、鼓舞士气的抗战歌曲,它们既是民族的呐喊,也是时代的强音。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮,河西山冈万丈高,河东河北高粱熟了,万山丛中抗日英雄真不少,青纱帐里游击健儿逞英豪,端起了土枪洋枪,挥动着大刀长矛,保卫家乡,保卫黄河,保卫华北,保卫全中国……”“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人……我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底!”“到敌人后方去,把鬼子赶出境!不怕雨,不怕风,包后路,出奇兵,今天攻下来一个村,明天夺回来一座城……人民军队百战百胜,人民战争威力无穷。”上述歌词分别来自《保卫黄河》《游击队歌》《到敌人后方去》等激情澎湃、凝魂聚气的歌曲。抗战歌曲作为革命文艺的重要组成部分,更是“凝聚民心、唤醒民众,打击侵略者的精神武器”。这些激昂的旋律和铿锵的词句,在烽火连天的岁月里发挥着“团结民众同仇敌忾、共御外侮”的独特作用,用音乐的力量构筑起民族抗战的精神长城。

自然,在抗战歌曲里不仅有《游击队歌》《大刀进行曲》等充满战斗激情的歌曲,同时还有《南泥湾》《二月里来》等展现田园风光、诗情画意的抒情歌曲。

“花篮的花儿香,听我来唱一唱唱一呀唱,来到了南泥湾,南泥湾好地方好地呀方,好地方来好风光,好地方来好风光,到处是庄稼遍地是牛羊……”“二月里来好春光,家家户户种田忙。指望着今年的收成好,多打些五谷充军粮……加紧生产哟加紧生产,努力苦干哟努力苦干!年老的年少的在后方,多出点劳力也是抗战。”“解放区呀么嗬嗨,大生产呀么嗬嗨!军队和人民西里里里嚓啦啦啦嗦啰啰啰呔,齐动员呀么嗬嗨!开梢林呀么嗬嗨,开荒地呀么嗬嗨!不怕困难西里里里嚓啦啦啦嗦啰啰啰呔,加油干呀么嗬嗨……”上述歌词分别来自《南泥湾》《二月里来》《军民大生产》。这些诞生于陕甘宁边区军民大生产运动时期的歌曲,以清新明快的旋律和质朴真挚的歌词,生动展现了边区军民自力更生、艰苦奋斗的精神风貌。它们不仅是激励军民突破封锁、开展生产自救的战斗号角,更以其独特的艺术感染力,成为那个特殊年代最具动员力的精神旗帜。

永恒回响:穿越时空的民族记忆

从抗日烽火中淬炼而出的歌曲,早已超越了音乐的范畴,深深镌刻在民族的集体记忆之中。

每当熟悉的旋律在耳畔回响,不仅是对那段浴血抗争岁月的深情礼赞,更是对当代人的深刻启示:这些承载着民族气节的音符必须永远传唱,这种不屈不挠的抗争精神必须薪火相传。

“在中国音乐史上,从没有一个时期像抗战时一样,用歌声把全中国人民的心贴得那么近,更用歌声激发出奔涌不息的民族精神、谱写出全民族的战歌。它们永远是人心所向,永远是时代的强音。”这是2015年9月15日《光明日报》刊登的记者采访当时还健在的著名剧作家、词作家阎肃的新闻报道中,阎肃激动不已说出的一段心里话。他还说道:“随着抗日民族统一战线的建立,全民抗战,目标一致,‘血性’成为主旋律。血性男儿,血性报国!烽火中的时代最强音,是《义勇军进行曲》《黄河大合唱》等经典,张扬着万众一心、奋起抗战的坚强意志,爆发出强烈的爱国主义热情。”

的确,抗战歌曲是历史的见证,更是永不褪色的文化瑰宝。它们记录一个时代,影响一个时代,也推动一个时代。歌声不歇,精神永传。