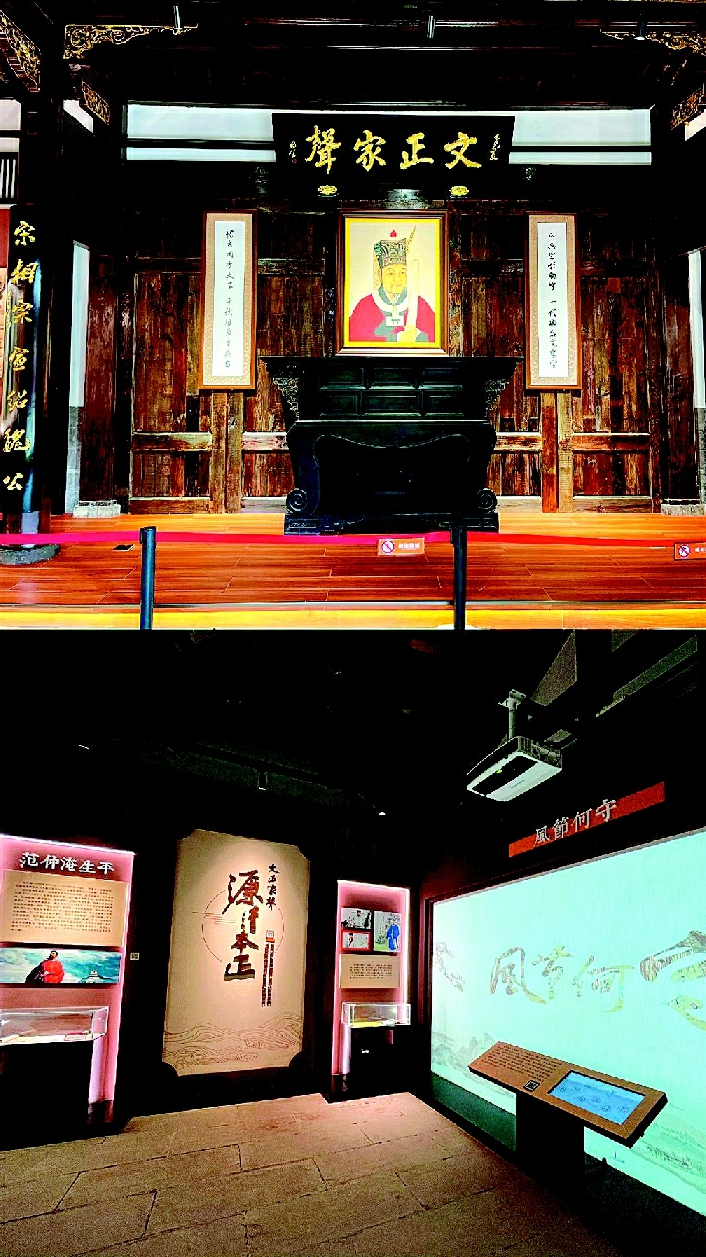

范家祠家风大院内部展厅

在成都市成华区龙潭街道的寻常巷陌深处,范家祠静立于一派市井烟火之中。青砖黛瓦,朴实无华,却内藏乾坤。这座祠堂所承载的,并非仅仅是一个家族的兴衰荣辱,更是一部流淌在血脉里的风骨文章。如今,它以家风大院的身份向世人敞开,其所讲述的,是以“廉俭”为核心的范氏家风如何从冰冷的训诫,化为一代代范家人温热的生活与毅然的选择。

始建于清代的范家祠,原为从广东迁徙入川的范仲淹第二十一代孙范钦若第四子范璧一脉的宗祠,故又称璧公祠。岁月流转,至1998年,该祠堂被列为成都市成华区区级文物保护单位,其历史与文化价值得以正式确认。

成华范氏一族,兼具范仲淹后裔与东山客家人的双重身份,其家风亦在两种文化源流的交融中淬炼出独特光华。一方面,承袭范文正公“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的博大胸怀与“谦恭自律”的君子操守;另一方面,又秉承客家人“耕读传家”的务实精神与“心系家国”的族群情怀。两种深厚传统在此交汇,共同织就成天府家风中的一段亮丽风景。

推开那扇厚重的木门,一股庄严肃穆的气息扑面而来。方才还在品味青砖黛瓦的古雅意趣,此刻心神便不由自主地沉静下来,仿佛时光在此放慢了脚步,引人思绪悠远。

家风大院入口的连廊处,保留有三块充满年代感的木刻。上面的《烝尝条例二十则》刻于光绪九年(公元1883年),旨在强调寻根祭祖、报本溯源对于传承祖德宗风的重要性,并通过设立义田、义学等方式,帮扶家族弱势群体,奖励学业优秀者。

百余载光阴流逝,木刻上的字迹虽已斑驳,但范氏家族那份“治家以严、扶弱励学”的智慧与温度,却依然穿透岁月,清晰可辨。

步入享堂,首先映入眼帘的,便是面前的范仲淹画像与上方悬挂的“文正家声”匾额。其中“文正”是范仲淹的谥号,背后蕴含着对文臣至高无上的褒奖。

匾额之下,是一张历经百余年风雨的供桌。令人惊叹的是,它至今仍保存得极为完好:深邃的黑色大漆层宁静而厚润,在光线流转间泛着温润的光泽。这份跨越世纪的完整,并非偶然,它凝聚着范氏家族一代代人的悉心守护。从定期的擦拭保养,到细致的防潮防虫,守护这张供桌,成为一项传承家族记忆与文脉的庄重仪式。

作为成华范氏家训核心内容的《宗约十纲义例》,在大院中的醒目位置进行了展示。这份由成华范氏后人秉承范仲淹精神整理而成的规约,共十条,其要义在于要求族人承继祖德,将孝悌、忠信、礼仪、廉耻奉为立身之本,恪守耕读传统,不忘家国担当。

与这份文字训诫相呼应的,是院中一口名为“清白”的古井。此井为范璧建祠时所掘,至今已逾两百年光阴。井名“清白”,取自范仲淹《清白堂记》中描述清白泉的名句:“清而白色,味之甚甘”。范璧以此命名,正是期望后世子孙每饮此水,便思“清而不浊,白而不染”的为人之道。这口井,早已超越了普通水井的功能,化作一则无声的祖训,与《宗约十纲义例》一同,勉励一代代范氏子弟清白立世、敦行致远。

庭院中的大树亭亭如盖,阳光透过枝叶,洒下温暖的光斑。如今的范家祠,不仅是范氏后人追溯根源的精神圣地,更已成为成华区乃至成都市一处承载深厚人文记忆的文化地标。它向每一位来访者无声地诉说着:家风,并非束之高阁的古董,而是如这院中的气息,潜移默化,润物无声。范家祠家风大院所守护与传扬的,正是这源于传统、融入时代、指向未来的精神力量。