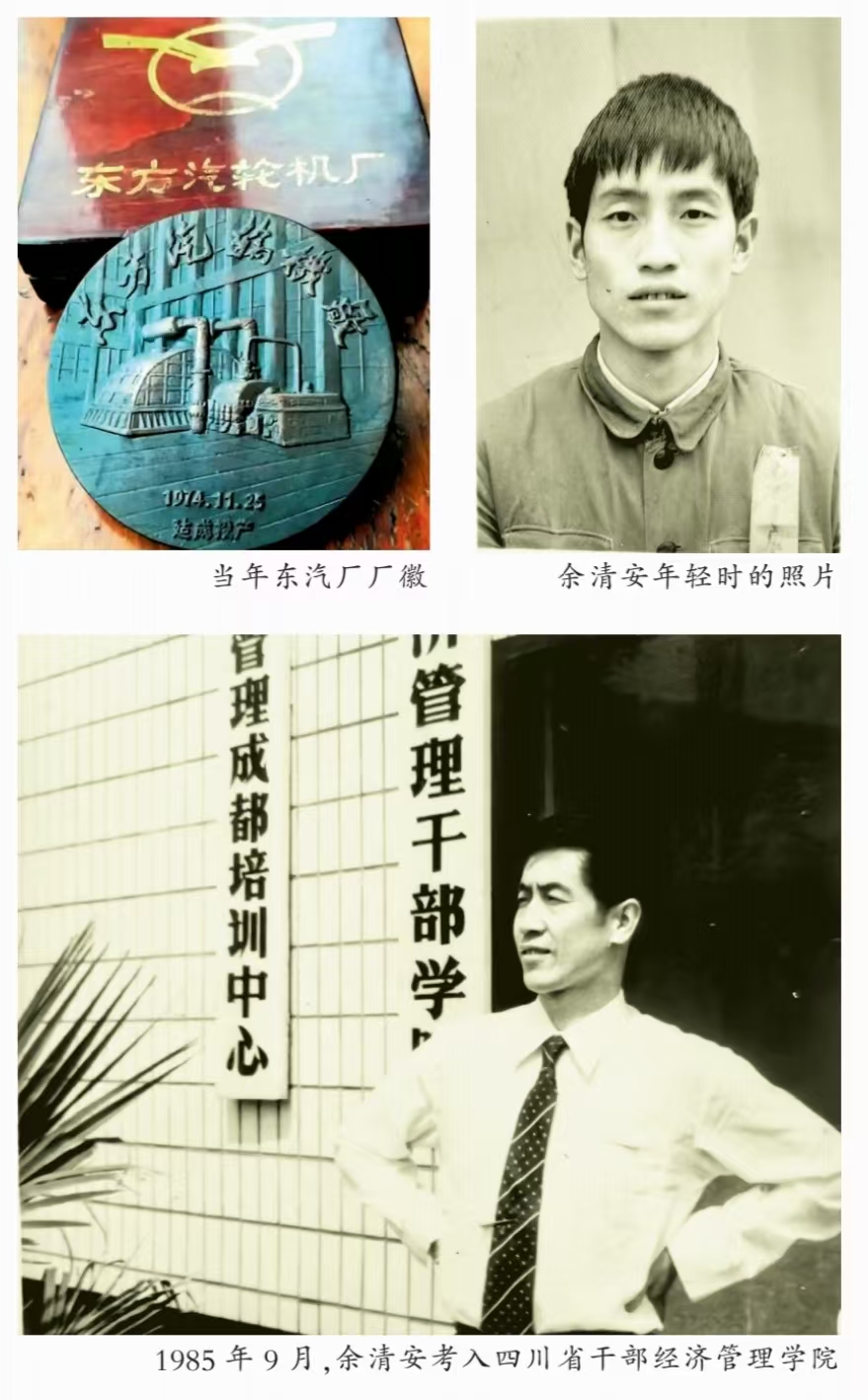

余清安,一位出生于1948年的东方汽轮机厂工人。他外表斯文,却与冰冷的钢铁和精密的木模打了一辈子交道。 从懵懂的青工到技术精湛的全国突击手,从车间主任到中年求学的奋进者,他的人生轨迹,不仅是一部个人的奋斗史,更是一代产业工人在时代洪流中砥砺前行的缩影。

20世纪80年代初,忙碌的木模车间

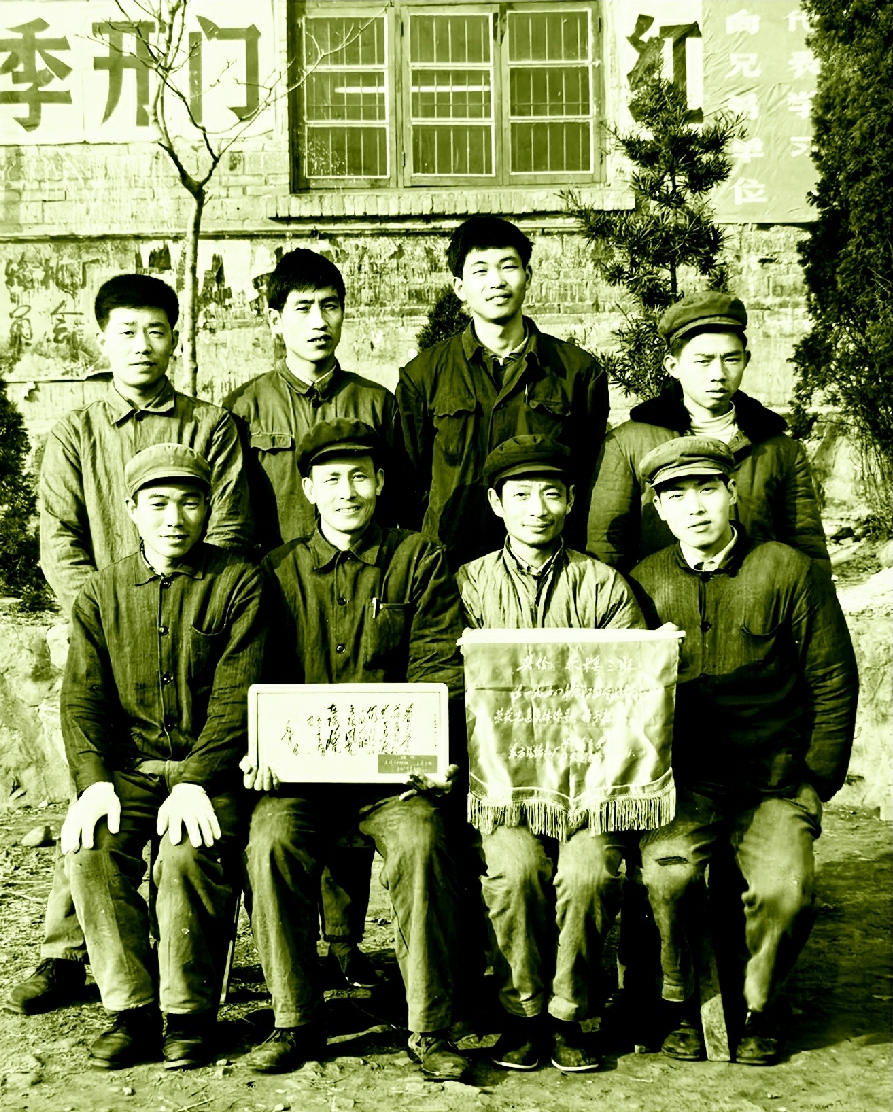

青年突击队成员合影 均为受访者供图

进厂当工人

1972年,代号“401”的东方汽轮机厂到安县招工。经过层层审核与一番当面谈话,余清安抓住了这次机遇,于同年2月前往汉旺镇,成为东汽厂木模车间的一名青年工人,开启了他的人生新篇章。

汉旺东汽厂是四川“三线建设”的重要发源地之一,它的筹建与发展汇聚了来自上海、哈尔滨等地的技术骨干与全国各地的建设者。随着工厂壮大,它开始大规模招收四川本地青年,余清安正是这第二批四川籍工人中的一员,与同乡们共同投身于这座现代化工厂的建设洪流。

木模车间(后改为铸造车间)是东汽厂里的一个大车间,百余名工人在此工作。当时,车间里的主任、班组长和技术骨干多来自北方或上海,天南地北的口音让新进厂的青工们在交流上倍感困难,颇有“鸡同鸭讲”之感。在同期青工中,读过9年书的余清安文化基础较好,加之他理解与沟通能力出众,使他得以在短时间内跨越语言障碍,与带教师傅建立了良好的交流与联系。

余清安的师傅姚海良,是一位技艺精湛的上海老师傅。他的人生轨迹跨越了大半个中国:从上海汽轮机厂到哈尔滨汽轮机厂,最终响应“好人好马上三线”的号召,来到了汉旺。他那一口夹杂着“阿拉”“侬”的上海普通话,曾是青工们理解的障碍,但他善良和气的性格与慢条斯理的讲解,很快消除了隔阂。姚师傅幼年时父母都去世了,由亲戚将他养大。20世纪50年代他便进入工厂,掌握了安身立命的模型手艺,并在公私合营后凭借过硬本领考取了六级技术职称。正是这份深厚的技术功底,使他成为支援三线建设的不二人选,也成为了余清安职业生涯中至关重要的引路人。

从住四人宿舍、吃职工食堂的学徒工做起,余清安每月领取18.5元生活补贴。经过三年勤学苦练,他在1975年顺利出师,工资定为35.6元。待到考取二级工后,他的月收入增至38.3元,加上1.5元粮食补贴,共计39.8元。

精益求精的工匠之路

当余清安晋升为二级工时,一项关键的考核标准便是工时定额。这项制度要求他每月的工作时间必须达到或超过208个小时。这不仅是工厂管理中的一项硬性指标,更是一种荣誉的象征---它意味着工人投入劳动的时间更长,为集体完成的生产任务更多,是积极奉献精神最直接的体现。

姚师傅的技艺高超,主要体现在两个相辅相成的方面:一是精通图纸,能将几十张描绘部件内外结构与空隙的复杂图纸在脑中转化为立体模型;二是基本功扎实,手下几乎不出废品。余清安跟随这样一位良师,从最基础的看图识图起步,在师傅的悉心指点与自己的刻苦琢磨下,技术水平稳步提升。

余请安不仅在上班时间跟着姚师傅学习,还利用休息时间进行自学。不仅熟读《木模工操作规程》和《机械制图》等专业书籍,还主动进入职工夜校充电。更难能可贵的是,他以身作则,带动同宿舍乃至左邻右舍的青工一同前往夜校学习,在宿舍里,他们不仅钻研技术,也探讨理论思想,形成了积极向上的学习氛围。

在技术钻研之外,余清安还从中国古典名著中汲取了丰厚的精神养分。他最爱《西游记》,尤其佩服孙悟空为目标不畏艰险、百折不挠的精神。他将这种“咬定青山不放松”的劲头用在自己的工作中,成为攻克技术难题的强大动力。同时,他也从《三国演义》里刘、关、张桃园结义的故事中,深刻领悟到团队力量的至关重要。他认为,在现代工厂中,个人的力量是薄弱的,唯有像整个班组、整个车间那样群策群力,才能凝聚起将东汽厂做大做强的力量。

然而,工作中的成长之路并非一帆风顺。一次,余清安在制作模型部件时,因疏忽将图纸看反,埋头苦干了数日却越做越觉得不对劲。直至请来技术人员查看,才被一眼点破症结。这次失误不仅浪费了时间和材料,更引来了严厉的批评,但也为他敲响了警钟。他从此深刻认识到,技术工作容不得半点马虎和自以为是,必须时刻秉持认真负责的态度,遇到疑难要多请教、勤思考,方能将工作扎实做好。

在工作中成长

技术的精进与品格的锤炼,让余清安在青工中脱颖而出。1975年底,他担任了车间的团支部书记。这不仅是一份荣誉,更是一份责任。他团结青年工友们,组织起富有战斗力的“青年突击队”,在急难险重的生产任务面前始终冲锋在前。他们身上仿佛有使不完的干劲,成为车间里一支活跃的生力军,为确保各项生产任务的完成贡献了蓬勃的青春力量。

1978年,余清安当上了班长,带领着十来名工人。也在那一年,他在党旗下庄严地举起右手,郑重宣誓:“我志愿加入中国共产党……对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身,随时准备为党和人民牺牲一切。”1979年,余清安被评为全国新长征突击手。在绵阳,共青团四川省委举行的颁奖大会上,他胸戴大红花,挺直腰板走上领奖台。作为一名普通工人,能够获得如此崇高的荣誉,他心中满是骄傲与自豪,脸上洋溢着发自内心的笑容。

1983年,东汽厂为黄台电厂自主研发了一台30万千瓦汽轮机。作为用户,黄台电厂提出了一项条件:机组必须在东汽厂内完成试车,并实现3000转的空负荷运转。

当时,不仅东汽厂没有这样的先例,就连国内乃至世界上其他大型汽轮机制造厂,也从未有过如此大功率机组在厂内空负荷试车达到3000转的情况。这一要求给东汽厂带来了巨大压力。

既然用户提出了试车要求,厂里便下定决心克服困难也要完成。这件事得到了厂里的高度重视,甚至在职工代表大会的报告中两次被提及。

制作试车垫箱的任务,落在了余清安所在的车间。他立即带领车间技术人员和工人行动起来,大家群策群力,查阅书籍资料、寻找技术参数,并进行了多次小范围试验。

当时的厂长对此事十分关心,几次亲临车间和工作点位,为大家加油鼓劲。厂长的到来让大家情绪更加高涨,下定决心要做出最扎实牢靠的试车台。厂里的技术工程师们也深入车间,与工人们一起加班加点,在现场反复讨论试车方案。

经过努力,钢铁垫箱提前5天制作完成,随后被送往铸铁车间加工,再转入精加工车间进行精处理。最后,这些加工好的钢铁垫箱被一块块连接起来,组合成了一个坚固的试车平台。

从1983年3月开始准备,到9月厂内首次试车成功,再到11月邀请众多专家召开现场试车会---当时有150多人到场观看。试车由高工赖伦鑫现场指挥,该机组的主任设计师宗福新也全程在场。最终,试车取得了圆满成功。

1984年,余清安因在此过程中的出色表现,被提拔为车间副主任。

终身学习奉献不息

被提拔为车间副主任后,余清安心里始终怀着一个念头:他想上大学,渴望学习更多知识,并开始准备报考。

当时,分管领导得知他的想法后,特意提醒他:“如果你现在去读书,这个副主任的职位很可能就保不住了,你得考虑清楚。”

余清安认真思索后,依然坚定地回答:“我要去读书。”

余清安报考的是四川省经济干部管理学院。学院的招生条件有二:一是必须是政府机关干部或大型企业中层干部;二是需通过全国统一的成人高考。作为车间副主任,余清安符合第一个条件,于是全力备考成人高考。

备考期间,他白天在车间工作,事务繁杂,一点也不能马虎。下班回到家,常常连饭都顾不上吃就坐到桌边看书、背资料、做习题。英语是他必须攻克的科目,需要大量背诵单词和语法。那时正值六七月,天气酷热,家里住房狭窄,又没有空调。他长时间坐在板凳上,屁股都捂出了火疔疮,仍手不释卷。

功夫不负有心人,余清安最终成功考取了管理学院,于1985年9月如愿走进了大学校门。

求学路上养成的习惯,余清安一直保持到了退休之后。

退休后的余清安,住在德阳经开区的乐安社区。他常说:“人生七十不算老,退休生活不虚度。”怀着这样的心态,他主动融入社区,积极参与德阳市老科协社科联组织的学习活动,还深入乡镇中小企业开展调研,为企业扩大生产、拓宽渠道出谋划策。从青年时期一路走来的经验与学识,被他以这样的方式,真诚地回馈给了社会。