你可曾想象,一个黑色的小小纸盒,曾是整个村庄的心跳?20世纪70年代,当“现在开始广播”的声音穿透晨曦,它不仅唤醒了沉睡的村庄,更打开了一个乡村通往世界的窗。那枚墙上的舌簧喇叭,如何成为一代人的集体记忆?它播报的不仅是新闻与政策,更是千家万户的晨昏作息、孩童的童话世界、农民的生产指南。让我们回到那个被广播声浸润的年代,聆听大喇叭里传出的,中国农村最真切的变迁回响。

农村的大喇叭

广播节目伴随孩子们成长 均为资料图

广播进村:墙上的“小黑盒”

在农村,有线广播最初于20世纪60年代中期悄然萌芽。那时的乡村广播,如同一粒初生的种子,开始在广袤的土地上悄然生长。

进入20世纪70年代,迎来了乡村广播真正的高光时刻,蓬勃兴盛,蔚然成风。县级设立广播站,村头树上高音喇叭声声回荡,而每家每户也都装上了简易的小广播盒子。

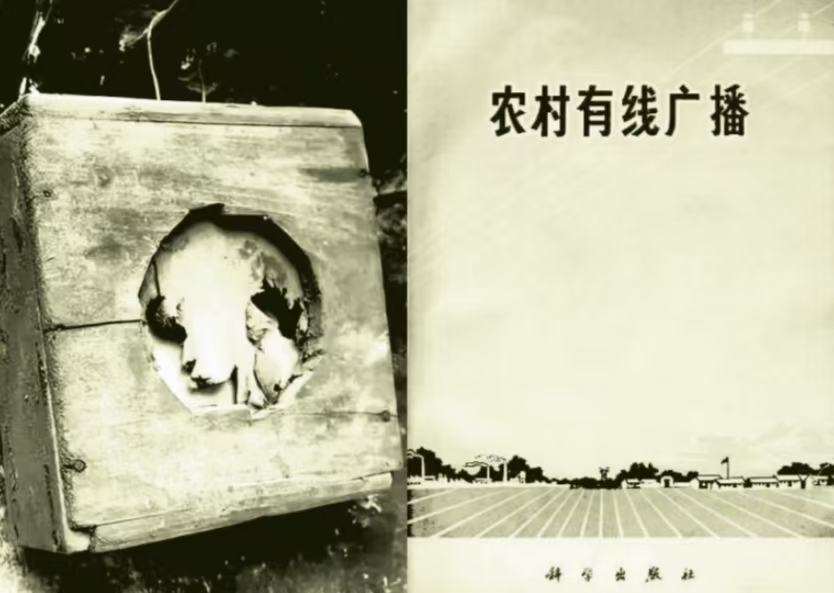

我家的那只喇叭是最朴素的纸盆式样,通体黑色,像一只蝙蝠孤零零地趴在堂屋墙上。中间嵌着一枚圆形的舌簧喇叭,底部引出一根地线,缠绕在铁丝上后深埋入土。就是这样简单的装置,传来的声音却格外清晰,穿透岁月,至今仍仿佛响在耳边。

在那个信息不畅的年代,广播犹如一道光,为生活带来了新的色彩。它把党的政策送到田间地头,为农事生产送去科学方法;它也为乡亲们打开了一扇通向外界的窗,带来知识、资讯和娱乐,极大地丰富了大家的精神世界。这小小的广播站,成为连接千家万户的有声纽带,让人们在聆听中感受到集体的温暖与凝聚的力量。

晨昏相伴:喇叭里的岁月

“永安广播站,现在开始广播……”生活在20世纪70年代四川省涪陵地区的永安人,大都熟悉这个声音。

每天6时30分,11时30分,18时30分,我们大队庄屋垭口的大喇叭就会传出庄严的《东方红》歌声,然后是中央人民广播电台的新闻联播、涪陵县广播电台的新闻转播,还有广播站的自办节目。

天刚蒙蒙亮,那熟悉的乐曲在村庄响起,仿佛清晨的第一缕阳光,唤醒了沉睡的村庄,也唤醒了睡梦中的乡亲,宣告新一天开始。这个时候整个梨子坪都是安静的,广播的声音很清晰,可以静静地躺着听上一会儿,等到20分钟的音乐节目播放结束后,我们就该起床吃早饭,然后去上学了。

那时,收听广播是家家户户雷打不动的日常仪式。喇叭里传出的,是一个鲜活而广阔的世界:既有《新闻和报纸摘要》这样的权威播报,让人足不出户便知天下大事;也有紧跟形势的政策宣讲,传递着那个年代特有的理想与激情。每当有“最新指示”发布、重大会议召开,或是“东方红”卫星上天,乃至“恢复高考”这类改变一代人命运的消息,广播声总会在第一时间响彻村庄上空。广播,就这样成为连接家与国、个人与时代的脉搏。

毛泽东主席那两首气势磅礴的《水调歌头·重上井冈山》与《念奴娇·鸟儿问答》,也是通过这只喇叭,一字一句,洪亮而庄严地传遍千家万户。广播里还有丰富多彩的文化生活节目,那些经典的歌曲、戏剧唱段和文艺说唱,如同精神的盛宴,为朴素的日子增添了无数亮色。

田间声音:农事与天气

在乡亲们心中,最贴近生活的当数农业农村节目。它们普及农业知识、推广优良品种、指导科学种田,实实在在地助力着农业生产。

而“天气预报”则备受瞩目。农民们依据预报精准安排农事,播种时盼雨,收割时望晴,广播里的每句话都牵动着全年的收成。天气预报的出现,改变了人们千百年来靠自然现象推测天气的传统方式。因其准确度较高,这档节目深受听众信赖与喜爱。

广播站也时常自办节目。每逢“春耕”“双抢”等农忙时节,便会宣传身边的好人好事、生产进度和本地新闻。例如在生产大会战期间,广播里反复播放着动员令、发言稿和激昂的歌曲,“彩旗飘飘,锣鼓喧天……”的描述不绝于耳,勾勒出热火朝天的劳动景象,极大地鼓舞了人心。在那个年代,所有会议通知和重要信息,也都通过这只喇叭传遍全村。

在那些没有钟表的年月,广播还扮演着“报时器”的角色。每天早上广播开播,便是大家起床的信号;中午,当广播里传来“刚才最后一响是北京时间11时整”,人们就知道该收工回家吃午饭了;到了20时30分,当播音员那声熟悉的“今天的播音到此结束,明天再会”响起,人们便在一日的辛劳后,伴着《大海航行靠舵手》或《国际歌》的旋律悄然入梦。

《小喇叭》是当时中央人民广播电台一档著名的少儿节目。自1956年9月开播以来,它用声音陪伴了一代又一代孩子的成长。节目中播出故事、广播剧、儿童歌曲等丰富多彩的内容,尤其是那段清脆悦耳的开场白:“嗒滴嗒、嗒滴嗒、嗒嘀嗒,嗒……滴……嗒,小朋友,小喇叭节目开始广播啦”,成为我们这一代人最熟悉、最亲切的童年声音。作为曾经全国覆盖面最广、影响力最大的少儿节目,《小喇叭》不仅是20世纪许多人童年记忆的重要组成部分,也承载了几代人的情感与心声。

心中回响:我们的广播记忆

那时,大家对广播节目各有偏爱:有人关心时政要闻,有人痴迷京剧、川剧与各类歌曲。而我的心头所好,则是《红灯记》《沙家浜》《白毛女》这样的经典剧目, 以及歌剧《洪湖赤卫队》的悠扬旋律。时至今日,《红灯记》里李铁梅那高亢的唱腔、《白毛女》中深情的音符,依然清晰如昨,时时萦绕于心。

不少老人更是广播的忠实听众。他们常常坐在院坝边上,一边抽着叶子烟,一边聚精会神地听,直到节目全部结束才缓缓离去。那时的广播,不仅送来资讯和戏曲,也教会了人们许多歌曲。从耄耋老人,到牙牙学语的孩子,几乎人人都能跟着广播哼唱《阿佤人民唱新歌》《南泥湾》《让我们荡起双桨》这些充满时代印记的旋律,爱听戏的还能唱上几句《智取威虎山》《红色娘子军》中的经典选段。

我们那时对广播员充满了好奇,总觉得那是个特别神秘又光荣的职业。记得有一次在永安完小参加完作文竞赛,正好广播开始了,我们几个同学就忍不住跑去看个究竟。

在广播站门口,我们看到了播音员张地芳。她是我们生产队的,年纪比我们大不少,以前没什么接触。那一看才发现,她形象好,声音也亮,播音时字正腔圆,特别有感染力。那时候,广播员是个非常吃香的“铁饭碗”。广播站虽小,功能却俱全,采、编、播集于一身,播音员也确是名副其实的多面手。

到了20世纪90年代,随着电视机、电脑和手机的普及,有线广播慢慢退出了我们的生活。曾经响遍全村的大喇叭不见了,取而代之的是各种现代化的新媒体设备。

那些经由广播传递的声音,刻录着20世纪七八十年代中国农村的发展轨迹,也承载着几代人的集体记忆与温热情怀。它不只是一个时代的鲜活底片,更是我们青春岁月的共鸣回响,终将在时光长河中,沉淀为一份永恒的眷恋。

广播站的播音员正在播音

墙上的“小黑盒”(左)和农村有线广播技术工具书(右)