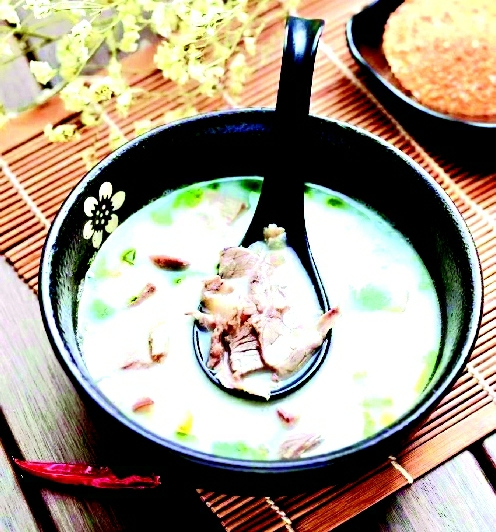

雪白的羊肉汤 资料图

一年一度的冬至来临,古老的节气,传统的文化,独特的习俗,让爸爸带着成成和蓉蓉去小关庙吃羊肉。

路上,两个小家伙叽叽喳喳地说个不停,问个不停。

“爸爸!今天去吃羊肉汤是怎么一回事呢?”

爸爸耐心地解释道:“从冬至这一天开始,意味着‘数九寒天’的到来。冬至历来都很冷,为了抵御寒冷,羊肉汤应运而生。在我小的时候,天福街、东大街、提督街口工人浴室旁边都有羊肉铺,门面不大,冬天里生意格外兴隆。门外木排架上挂着去了蹄、头、肠肚的羊身,算是‘店招’,在热气腾腾之中,一口直径约两米的大毛边锅内翻滚着乳白色的汤汁,羊骨‘吊’汤,原汁原味,一股浓烈的腥膻味扑面而来。”

当时,羊肉汤一毛六一碗,算是廉价消费,端着白生生的荤汤,撒上一把生芫荽,用筷子撮点毛毛盐,夹起羊肉片。浓汤味醇,肉香四溢,进入喉管,进入肠道,进入胃里,让人满身彻头彻尾地沉浸着一种特殊的温暖气息。

过去,成都人把冬至又叫做过小年。据说在这一天,拜高堂、拜尊长,可以讨得一年的福气和安康。相传在冬至日耕田,还可以将草根永远除掉,于是这天又叫“草王会”。农家还有采冬桑叶的习俗,用来做成中药,有清热、祛风的功效。同时,冬至也时兴祭祖,人们还喜欢在这一天打腊肉、装香肠,准备年货。成都的乡村和城市,一到冬至,家家户户的屋檐下、厨房的梁上都挂满了年货。

“红萝卜,抿抿甜,看到看到要过年”成都也有做萝卜干的习惯。冬至过后,红白萝卜大量上市,做成萝卜干凉拌是十分巴适的地方小吃,千家万户,在冬至后,晾起了这物美价廉的年货,这也成为了冬日里的另一道亮丽的风景线。

“我妈妈做的萝卜干就有盐有味,又麻又辣!”“是呀!是呀!”蓉蓉抿了一下嘴皮,仿佛在回味那种麻辣的味道。

“冬至节还有啥?”成成继续追问。“还有……还有……?”爸爸有意卖起关子,拧着眉头思考着。

“成都平原盛产黄竹,也加工那种用黄泥烧成的钵,用竹编成笼,把钵放在竹笼内,就成了取暖烤火的工具。在钵内盛满燃烧的杠碳或者锯末,提在手上,放在怀中,搁在床上,即可取暖,烤手、烤铺盖,十分方便,且经济实惠,这就是老百姓的土制 ‘电热器’。从前一到冬至,农民们挑着烘笼穿行大街小巷,取暖用品就悄然上市。为了供应‘火’,小街小巷的卖家用火盆或者瓦罐,加入杠碳和锯末生起火,作为火种卖给消费者,两三分钱即可买到一笼火。在寒冷的冬至,这里烟雾缭绕,暖融融的,是一幅成都过往年代的风俗画面。”

“老成都好巴适啊!”“爸爸讲得好!我们又增长知识啦!”“羊肉馆子都拢了,请进!”