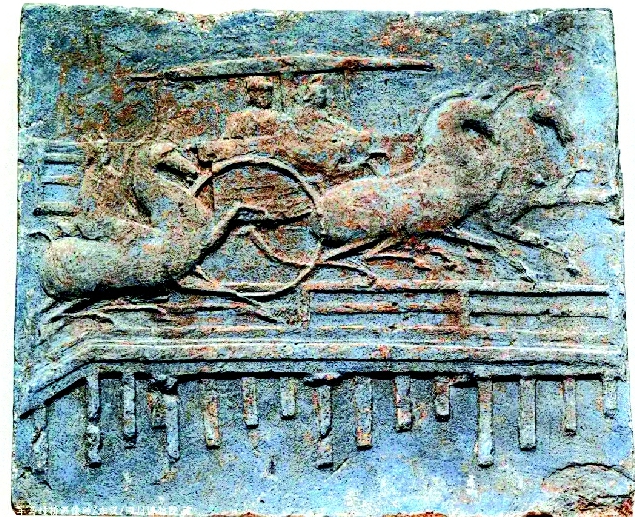

东汉车马过桥画像砖(四川博物院藏) 四川博物院供图

1956年国庆节,邮电部发行了一套4枚《东汉画像砖》特种邮票,票面图案均取材于四川地区出土的汉画像砖拓片,车马过桥画像砖拓片便是其中之一。 车马过桥画像砖何以从四川地区出土的数以千计汉代画像砖中脱颖而出?本期说文解物,让我们一起走进四川博物院馆藏文物车马过桥画像砖,探寻其背后的历史文化内涵。

这块1956年出土于成都市郊跳蹬河一座东汉墓中的车马过桥画像砖,砖长45.3厘米、宽40厘米、高5.7厘米。细看画面,只见两匹高大威风的骏马拉着一辆马车,正行驶到一座桥上。这一刻,像被瞬间按下了时光快门,画面定格了近2000年。

仔细打量这辆马车:双马拉辕,四面敞露,上方有宽大结实的顶盖,汉代称为轺车,又称“轻车”,是官吏出行的轻便车辆。

车里坐有两人,一人手拉缰绳,为御者;另一人宽衣高冠,正襟危坐,似官员。车旁有一骑士纵马相随。三匹雄健有力的骏马昂首挺胸,撒蹄狂奔。

再来看桥,画面中只刻画了桥的一部分。只见桥身由四排结实的木柱支撑,排列整齐均匀,结构合理。桥两旁有桥栏,桥与河岸交接处还有斜坡形的引桥。整座桥结构简洁,虽只刻画了局部风貌,仍给人以“长桥卧碧波”之感。

在构图上,车马过桥画像砖采用了近大远小的透视原理,整个画面层次分明、空间感强烈。同时,通过对车马、桥梁、河流等元素的精心布局和巧妙组合,使画面显得既生动又和谐。

在造型上,画像砖上的车马、人物等形象栩栩如生、呼之欲出。御者的神态、乘客的仪态、马匹的姿态等都刻画得细致入微。车马的造型更是精妙绝伦,无论是车轮的转动、车轼的翘起,还是马匹的奔跑都被表现得淋漓尽致。

汉代巴蜀地区,江河纵横,水网密布,为了打破自然对交通的束缚,劳动人民创造出了种类繁多、质地各异的桥梁。从车马过桥画像砖所刻桥梁型制可以看出,这是一座木制结构梁柱桥。

这类桥由简单的架木为梁发展而来,在汉代使用十分普遍,是当时桥梁的主要类型。当时之所以普遍采用此类桥梁,是因为其结构具有较大的优越性。一方面,结构简单,施工方便,修造容易。施工时只需将木桩直接打人河床底部泥沙中,使之稳固,即可架设梁枋,省略了水下基础工程,大大缩短了造桥工期;另一方面,这种桥的桥面较平缓,利于车骑行驶,并且将全部负荷分担于众多桥柱上,有较大的负载力。从画像砖图像中我们可以看出,车骑可在桥上奔驰,此桥的负载力一定不小。这也从侧面说明了四川地区的造桥技术早在汉代就已达到很高的水平。 (易月/整理)