“爸爸,苏洵写《六国论》时有多大年纪了?是不是已经很老了?”车轮碾过蜀道的青石,儿子的问题像窗外跳跃的晨光,打破了车厢的宁静。我们从成都驶向眉山,目的地是那座浸润着千年文墨的三苏祠。

三苏祠东坡盘陀坐像 资料图

眉山市东坡区三苏祠 李大林摄

苏宅古井 李大林摄

儿子倚着车窗,目光追随着掠过的一片片青翠田畴,小脑袋里装满了对课本背后故事的探寻。“那他们家的老房子---三苏祠还在眉山吗?我们能摸到他们读书的石阶吗?”儿子的问题接踵而至,带着对触摸历史的渴望。他的手,似乎已迫不及待想要触碰那些课本上名字背后的真实温度。

“当然在。”我望向车窗外眉州方向渐次清晰的轮廓,“那些石阶还在,上面的凹痕还在,等着我们去辨认当年书生踏出的印记。你这一路的问题,就像一把把钥匙,正帮我们打开通往那座庭院、那段历史的大门呢。”

石阶凹痕与苦读:无声的勤勉刻印

启贤堂前的石阶在晨光中静卧,阶面光滑如鉴,却布满了深浅不一的凹痕。儿子奔上前,用手急切地抚摸着其中一处凹痕说道:“老爸,石头怎会陷下去这么多?”我蹲下身,指尖感受着那历经千年而温润如玉的坑洼:“这是东坡、子由年少时,日复一日,抱着沉重的书卷往来踩踏出来的。他们清瘦的脚踝,沾过黎明冰冷的露水,也被烙下过蜀地酷暑的灼痕。经年累月,才将这金石可镂的勤勉,深深凿进了石头的肌理。”

石阶静默,却仿佛回荡着穿透时空的书声。少年苏轼在《上梅直讲书》中自述:“轼七八岁时,始知读书。”这石阶上的凹痕,正是他求知之路最初的、最坚实的印记。它们不仅承托过苏轼、苏辙晨昏苦读的身影,也承托过其父苏洵深夜踱步的深沉忧虑。

苏洵27岁始发愤苦读,其足迹同样在此间重叠。每一处凹痕,都是被无数个晨昏压实的勤勉,是苏门父子以青春的脚步,在坚硬石头上共同写下的无字箴言。千年风雨侵蚀,石面已泛出幽深的青黑色泽,唯有那些被书卷无数次摩挲、被步履千万次踏磨的凹陷处,在熹微晨光中闪烁着温润如玉的光泽,那是穿透漫长岁月的智慧锐芒,无声诉说着“板凳要坐十年冷”的坚韧。

此时,回头凝望前厅大门两侧的14字对联---“一门父子三词客,千古文章四大家”,它精准概括了三苏父子传奇的一生。这是中国古代文人修为的至高境界,也是对三苏父子的最高评价。

金钗凹痕与母教:井沿上的精魂烙印

启贤堂侧,一口老井默然伫立。

井沿的青石被岁月打磨得光滑,其上几道细微却异常清晰的刻痕,宛如岁月深邃的凝眸。儿子好奇地将指尖探入其中一道凹痕,轻轻摩挲:“这里也有小坑?”我低语道:“传说当年程夫人督课至深夜,灯芯将尽,光线昏蒙时,她便从发髻上取下金钗,用那坚硬的钗尖,一次次轻轻拨亮如豆的灯花。夜复一夜,年复一年,金钗便在这同样坚硬的井沿石上,刻下了永不磨灭的印记。”

史册的微光中,映照着这枚金钗的坚韧。据《宋史》记载,程夫人教子“严而有法”。这井沿上细微却深刻的凹痕,正是那“严而有法”最无言也最不朽的注脚。

幽幽井水,曾映照过程夫人秉烛夜读时坚毅而沉静的面容。当母子三人共读《后汉书》至范滂临刑与其母诀别,范母慨然道“汝今得与李、杜齐名,死亦何恨!”时,少年苏轼胸中激荡,仰头望向母亲:“轼若为滂,母亲亦许之否?”程夫人正色,目光灼灼如星:“汝能为滂,吾顾不能为滂母耶?”这掷地有声、气贯长虹的一问一答,伴着金钗在井沿上日复一日刻下的凹痕,共同熔铸了苏氏一门“守其初心,始终不变”的铮铮铁骨。

墨迹凹痕与忧思:纸页间的时代沟壑

展厅灯光柔和,如聚光灯般倾泻在一方静谧的展柜上,柜中安然陈列着苏洵《六国论》与苏辙《六国论》的影印手稿。

历史上,苏洵、苏轼、苏辙父子三人都曾以“六国论”为题撰写文章。其中,父亲苏洵的《六国论》被选入中学语文教材,弟弟苏辙的版本则收录于《古文观止》。然而有趣的是,虽然苏轼的文学才华最为出众,但他的《六国论》却不如父亲和弟弟的版本那样广为人知。

儿子踮起脚尖,目光紧紧追随着那力透纸背、仿佛要破纸而出的墨迹,满脸惊叹:“这些字,像刀刻的一样深!”我俯身,声音轻缓:“是啊,你看这笔墨的深深凹陷,多像子由先生胸中激荡的忧思与热血,喷薄而出,硬生生在纸页间犁出了这思想的深壑。”

苏洵的墨迹沉雄老辣,从齐、楚、燕、赵、韩、魏六国的角度论证六国为什么会被秦国灭掉,像千年古松的虬劲枝干,开篇便如惊雷炸响:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。”其文风似老吏断狱,层层剖析,直指“赂秦而力亏”这一致命毒瘤,将历史兴亡的肌理无情剖开。而一旁其子苏辙19岁所作的《六国论》,笔锋则如淬火寒霜,冷峻犀利:“盖未尝不咎当时之士,虑患之疏,而见利之浅。”字字如凿,句句似匕,直刺六国谋士目光短浅、贪图苟安而不知天下大势的要害。父子同题,一老辣雄辩如江河奔涌,一锋芒毕露如利剑出鞘,墨痕叠印间,一个家族对历史兴衰的深刻洞察与深沉忧思,如浮雕般在纸页的凹痕中凸现、奔涌。

纸页间墨痕深深,是思想犁出的沟壑,是忧患意识在时代肌理上刻下的印记。苏辙在《上枢密韩太尉书》中自陈心志:“百氏之书,虽无所不读,然皆古人之陈迹,不足以激发其志气。”其胸中磅礴激荡的志气与洞穿迷雾的识见,早已在这力透纸背的墨迹凹痕中锋芒毕露。这凹痕,是思想之犁在历史沃野上开掘的深渠,流淌着洞察兴亡的智慧与经世济民的热望。

松针凹痕与悼亡:月光下的心之刻痕

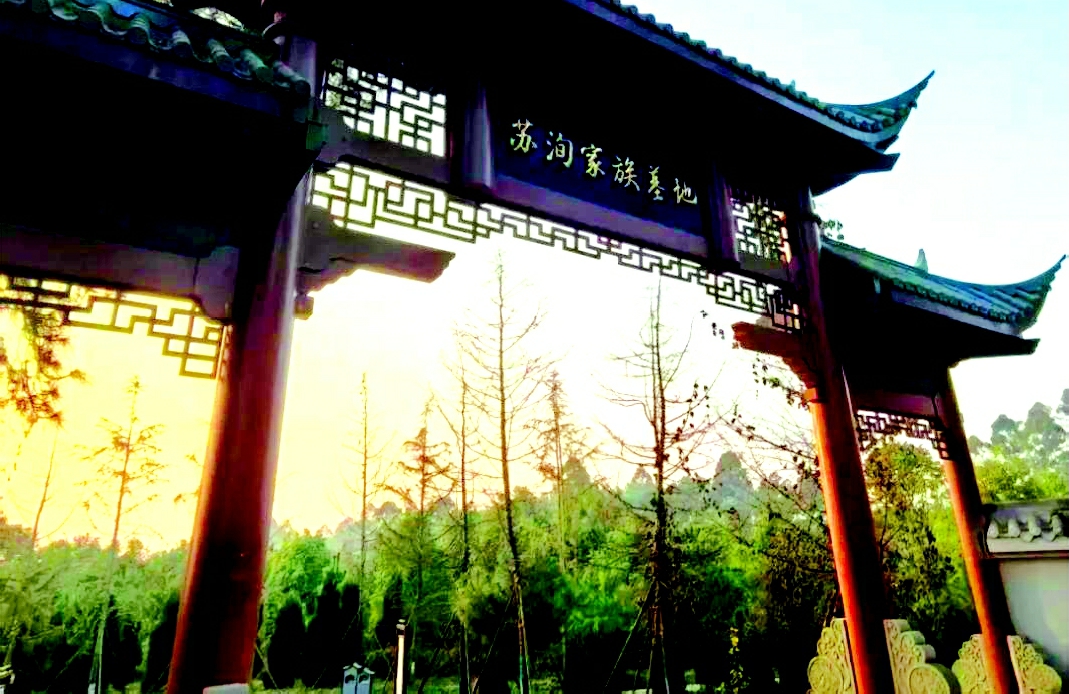

离开三苏祠,我们准备向苏轼生命的更深更远处探索。地图搜索“短松冈”,显示出“苏洵家族墓地”,位于东坡区富牛镇永光村,离三苏祠直线距离30公里。

我们出眉山城,过岷江后渐入土路,再转入山路,蜿蜒的山路窄得只能容下一辆车。询问当地人得知,他们竟不知“短松冈”。车子一路颠簸,七拐八绕,终于看到了“短松冈”的标识牌。

这是很大的一片墓林,松柏苍翠,鸟鸣山幽,四围高中间低。我们漫步于松林,晚风过处,松针悄然无声地坠入泥土。儿子蹲下身,指着林下泥土上无数细小的坑洼:“老爸,地上有好多小点点!”我抬头,望见一弯清冷的初月已悄然爬上松梢:“这是松针落下的印记。千年前,就在这寂静的短松冈上,沐浴着同样清冷的月光。东坡先生对早逝爱妻那彻骨的思念与悲凉,便深深印刻在这松针坠地时留下的凹痕里了。”

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中那字字泣血的词句,此刻伴着松间的月色泠泠涌来:“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。”结发妻子王弗,兰质蕙心却红颜薄命,早早病逝,归葬于眉山故里那片名为“短松冈”的山坡。十年生死两茫茫,阴阳永隔,“千里孤坟,无处话凄凉”的孤绝,“夜来幽梦忽还乡”的恍惚迷离,“相顾无言,惟有泪千行”的肝肠寸断,最终都凝聚在那“明月夜,短松冈”六个字所构筑的永恒凄清意境之中。

松针在如水的月光下,年复一年坠入泥土,在柔软的地表压出细密而持久的凹痕。这凹痕,是刻骨思念在大地胸膛上无声的投影,是柔软心肠被无情岁月之刃反复雕琢、最终凝固成永恒诗篇的深刻印记。每一道微小的松针凹痕,都仿佛盛着一滴穿越千年的相思泪,在月下泛着清冷的光。

弓弦凹痕与抱负:掌心里的家国烙印

松冈月冷,思念的凹痕深埋心壤。然而仅仅数年之后,在数千里外密州霜风凛冽的城头,另一种滚烫的凹痕,正带着千钧之力,深深烙印在苏轼的掌心。

我摊开儿子的手掌,模拟着拉弓引弦的动作:“东坡先生当时就是这样,在猎猎寒风中,用尽全身力气,紧紧握住那坚韧无比的弓弦,猛地拉开!那紧绷的弓弦,像烧红的铁线,狠狠勒进他的皮肉,在掌心烙下深深的凹痕。这凹痕里,就藏着他要射落天狼、荡平边尘、澄清寰宇的万丈豪情啊!”

密州(今山东省诸城市)城头,北地霜风如刀。太守苏轼锦帽貂裘,意气风发,率领千骑如疾风般席卷过空旷的山岗。鹰犬相随,马蹄声碎。酒至酣处,热血沸腾,他全然不顾鬓角已生的微霜,胸中胆气如虹。只见他猿臂舒展,奋力挽起那沉重的雕弓,弓身弯如怀抱一轮饱满的圆月,目光如电,直刺向西北天际那颗象征侵扰与战乱的“天狼”凶星---“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

然而,万丈豪情之下,却奔涌着难以言喻的悲凉底色。西北望,望的是西夏铁骑燃起的滚滚烽烟,望的是边民流离失所的哀鸿遍野,望的更是汴京城中波谲云诡的庙堂,那里有他“致君尧舜”的宏愿,却更多是志不得伸、才不见用的苦闷与焦灼。

“持节云中,何日遣冯唐?”的诘问,道尽英雄失路的苍茫。弓弦深深勒入掌心带来的灼痛与凹痕,是抱负遭遇现实铁壁的鲜明烙痕。密州城头这惊天一射,射出的岂是寻常箭矢?那是他燃烧生命、试图洞穿命运重重阴霾、刺破时代困局所迸发出的生命之光!纵然那光芒璀璨夺目,其深处,却始终萦绕、纠缠着短松冈上那挥之不去的凄清月色。这掌心的凹痕,是至刚抱负与至柔悲情在血肉之躯上刻下的矛盾勋章。

暮色彻底浸透了短松冈,松针在晚风中低语,如同历史深处传来的悠长叹息。归途的车厢轻轻摇晃,儿子枕着蜀地温柔的夜色沉沉睡去,眉宇舒展如静谧的远山。车窗外,眉山城市的灯火次第点亮,在渐深的暮色中,如同繁星不经意地散落大地。

我蓦然惊觉,车窗外的万家灯火,蟆颐山上沉默的古祠,密州城头那轮被弓弦奋力拉满的皎皎明月,短松冈上那笼罩孤坟的凄清月光---这些光芒,已然跨越了千年的时空阻隔,在浩瀚的历史天幕下,悄然连缀成一片永恒不灭的光之网络。

青神县唤鱼公园苏母祠内,苏母教诲孩子的雕像 古良驹摄

短松冈苏洵家族墓地 李大林摄