刘宝锺为学生授课

刘宝锺荣获2025年四川省先进工作者 除署名外均为受访者供图

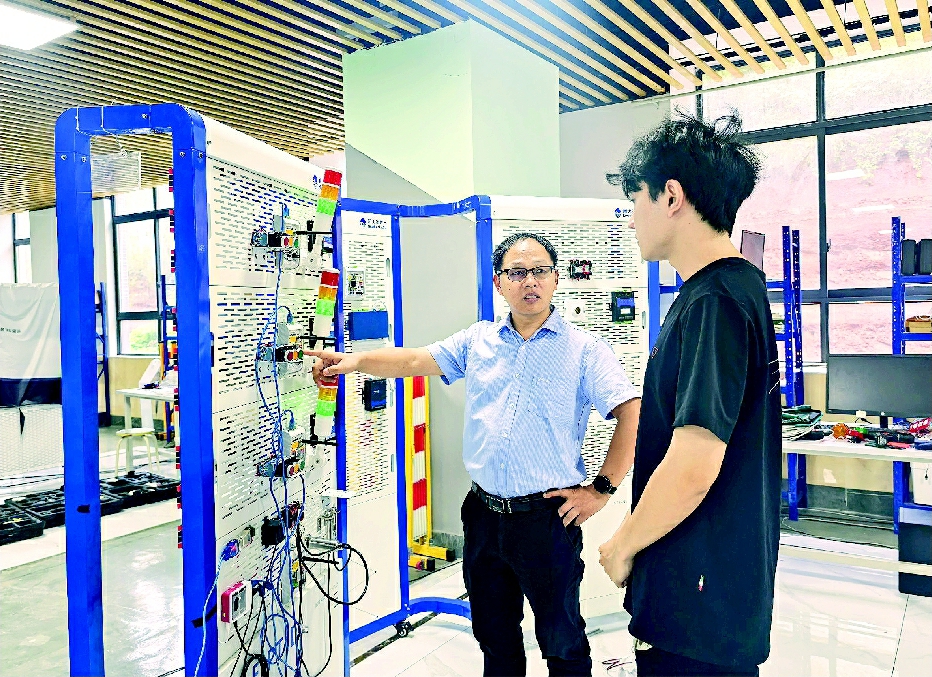

刘宝锺指导学生调试设备 谭悦摄

在职业教育的沃土上,他是一位坚定的耕耘者,他在实操中,将前沿技术融入课堂;他以父兄之心待学生,用匠心精神培育人才。

他,是四川省唯一一位具有博士学位的全国技术能手,他,就是四川职业技术学院电子与物联网学院教授刘宝锺,一位用行动诠释新时代“工匠之师”内涵的四川省先进工作者。

“被迫”转行却开出职教繁花

2005年,刘宝锺从杭州电子科技大学软件工程专业毕业,2006年,独在异乡漂泊的他辗转回到重庆老家,决心开始创业,其间他承接到一家加拿大多媒体厂商的外包业务,月入可达数万元,这对于当时才毕业没多久的他来说无疑是一笔不菲的收入,“那时觉得自己可牛了。”刘宝锺笑说。然而很快,现实就给了他沉重的一击,接连的亏损,使他不得不承认---人生还是需要一个更稳的支点。2007年,刘宝锺进入重庆电子科技职业大学任教,正式成为一名职教老师。

时间来到2012年,物联网、云计算等概念兴起并迅速成为热点,刘宝锺所在院系敏锐地捕捉到这一发展趋势,转型成立了物联网学院。“当时我连物联网、云计算是什么都不懂。”刘宝锺坦言。

但正是这种“不懂”,激发了他深入探索的欲望。凭借扎实的技术功底和敏锐的行业洞察力,刘宝锺毅然投身于物联网这片充满未知与希望的“新大陆”。从智能家居、安防机器狗,到电力监测等具体物联网应用场景;从语音控制、远程指令发送,到利用物联网技术实时监测设备工况与生产效率,改进车间生产……刘宝锺在实践中不断深化对物联网的理解,将这些前沿应用融会贯通,并将其作为培养学生的重要方向。

而这次职业生涯的华丽转身,也为他日后独具特色的教学模式埋下了伏笔。

“工匠班”里淬炼出的辉煌

如果说初入职教的几年是积累与沉淀,那么2012年时,刘宝锺心中那股“想做些事情”的火焰则被突然点燃。那时的他,渴望将自身的技术与经验,真正转化为学生成长的阶梯。而彼时,他所在的学院正在探索“第二课堂”教学模式,即老师利用课余时间为学生补课,手把手为学生传授技能。这一教学模式即是他后来“工匠班”的雏形。当时,院系特地为他挑选了30余个既有天赋又肯学习的学生苗子,“经过几轮淘汰,最终我只留下了3人。”而刘宝锺对于这3名学生也是倾囊相授,“只要学生想学,我就会教。”

汗水浇灌的种子,终会开花结果。2015年,他培养的学生从学院脱颖而出,获得了代表学校参加全国职业院校技能大赛这一职业教育领域最高级别赛事的资格,并一举夺得一等奖。这块沉甸甸的奖牌,像一束强光,照亮了“工匠班”的前路。

然而,成功的喜悦尚未散去,挑战又接踵而至。第二年,刘宝锺正式担任指导老师,带领学生参加全国职业院校技能大赛。但此时,他最初的三名学生,两人已升入大三,其中一人因获奖保送本科,另一人外出实习,团队里只剩下一名在校的大二学生。“当时我和学校的另一名老师,一人带一名学生参赛,但那名老师带的学生总是不能按要求完成比赛。”面对困境,刘宝锺一边悉心指导在校的学生,一边打电话邀请那位已在外实习的学生返校备赛。他告诉学生们:“这是一个难得机会。”

那一年,这支临时重组却斗志昂扬的队伍,再次斩获全国一等奖。更让刘宝锺欣慰的是,那名被召回来的实习学生,凭借此次荣获的奖项成功保送至本科,后来还攻读了硕士学位。刘宝锺“门下”的三个年轻人,皆因技能大赛改变了命运。

2020年是刘宝锺带队参赛最辉煌的一年。那一年,国家大力提倡技能人才培养,同时出台相关政策,只要获得人社部发布的国家级1类技能竞赛前5名,2类技能竞赛前3名即可获得“全国技术能手”称号,这在过去,对高职老师来说是难以企及的荣誉。刘宝锺敏锐地抓住了机遇,他不仅指导学生,更亲自下场参赛。备赛的过程,是常人难以想象的艰辛。“那套设备,安装下来要三四个小时,因为有很多元器件要使劲搬上去,还要精细调试,安装完成后全身都疼。”刘宝锺回忆道:“我们队里另一位女老师第一次操作,连续安装了10个小时,都累哭了,但我们最终还是坚持了下来。”

付出终有回报。不仅刘宝锺本人在比赛中将“全国技术能手”的桂冠收入囊中,他带领的团队表现同样十分出色,“我们4个人,拿了4个一等奖,2个‘全国技术能手’。”谈及成功,他淡然一笑:“那半年,我每天晚上吃了饭就到学校练习,雷打不动。只要认准的事,就要坚持下去,做好它。”

让技术的薪火生生不息

荣誉等身,并未让刘宝锺停下脚步。2023年,刘宝锺被四川职业技术学院作为高层次人才引进。这时,他思考的,是如何将“工匠班”模式化、制度化、长效化,让技术的薪火得以传承,惠及更多学生。

2024年,刘宝锺作为领办人,获批了校级以及遂宁市刘宝锺物联网安装调试员技能大师工作室,今年又成功获批四川省刘宝锺物联网安装调试员技能大师工作室,“工匠班”也成为刘宝锺物联网安装调试员技能大师工作室工作的一部分。

“现在,我们院系的学生在进入大二大三后,可以通过‘成绩置换’的方式,将部分专业课程的学习转移到‘工匠班’中,以项目制的方式进行。”刘宝锺介绍:“我们通过定时或者不定时授课的方式,定期讲授基础内容,但更多时间是聚焦于学生实操技术的提升。”“工匠班”的课堂上,各种项目载体丰富,既有争夺荣誉的参赛项目,也有来自企业的真实课题。学生们在这里既可以研讨方案,也可以在设备上反复练习,对知识的理解及掌握也比在传统班级里更为扎实。

王杰就是刘宝锺“工匠班”里杰出的学生代表。作为一名因技能竞赛成绩优异被四川职业技术学院作为高层次人才引进的本科生,他与刘宝锺相识已有七年。王杰入校后不久便跟随刘宝锺学习,他目标明确:学习技能,参加比赛,实现专升本。后来,他在第一届职业技能大赛物联网技术(国赛精选)项目获得前5名,获批“全国技术能手”称号,又在全国职业院校技能大赛中两度斩获二等奖,并如愿升入重庆邮电大学进行本科学习。

难能可贵的是,在获得专升本的资格后,王杰没有离开,而是选择继续留在刘宝锺的工匠班,承担起一部分指导学弟学妹的工作。“很多人觉得一直做一件事情很枯燥,但我不想把技术落下,更想把它传承下去。”王杰的话朴实却有力。这种传承的精神,正是刘宝锺教育理念的体现。他不仅在传授技能,更用自身的人格魅力,影响着学生的选择与担当。

王杰毕业后,也曾经历过从学生到教师身份转变的迷茫。“那时才22岁,刚毕业,有很多不懂,也没人指导,内心非常迷茫,还好有刘老师耐心引导我。”正是刘宝锺的持续引导,让王杰迅速成长,如今王杰已成为团队竞赛办的实际执行者,更是年轻教师行列中的“技术能手”,还有了自己的技能大师工作室。

刘宝锺从2007年潜心职业教育至今,已有十八年。他带领这支精干的团队,获国际级奖项2项、国家级奖项6项、省部级奖项15项,并培养出“全国技术能手”3名、“省级技术能手”候选人2名。

刘宝锺,在职教的沃土上深耕,用一颗“工匠之心”,不仅实现了自我价值的升华,更点亮了无数学子的技能人生。前方,路还长,刘宝锺和他的“工匠班”,仍在路上,续写着新的篇章。