二十世纪五六十年代,医疗资源短缺,国有煤矿的职工医院条件虽然相对较好,但仍然存在药品单一,专业技术人员不足等情况。在我曾经生活过的松藻煤矿,过去很长一段时间里,中医和中药在治疗疾病方面发挥重要作用,造福了无数职工和家属,时隔多年仍然令我记忆犹新。

二十世纪八十年代初,鄢医生与妻子的合影

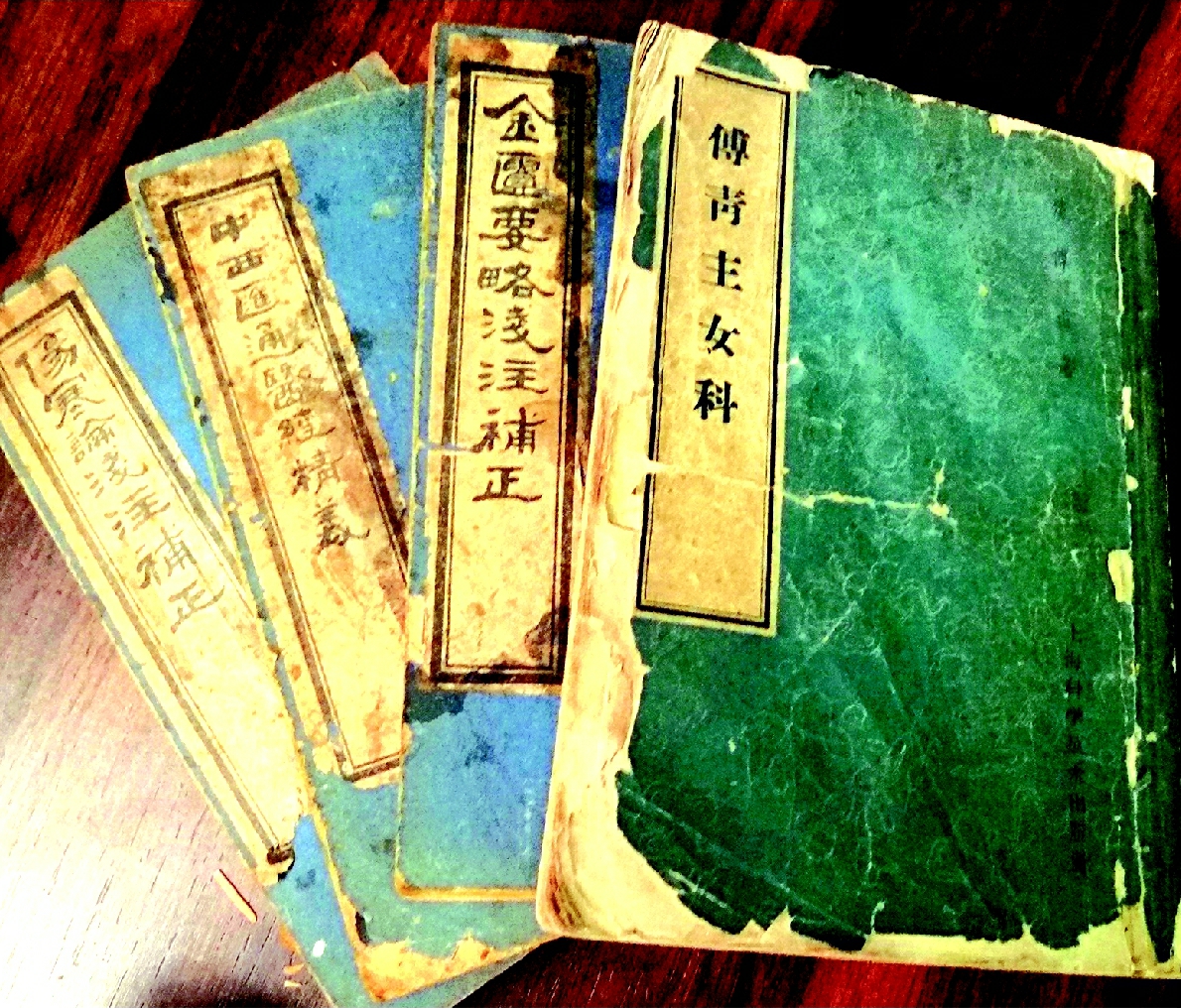

曾经熟读的中医典籍

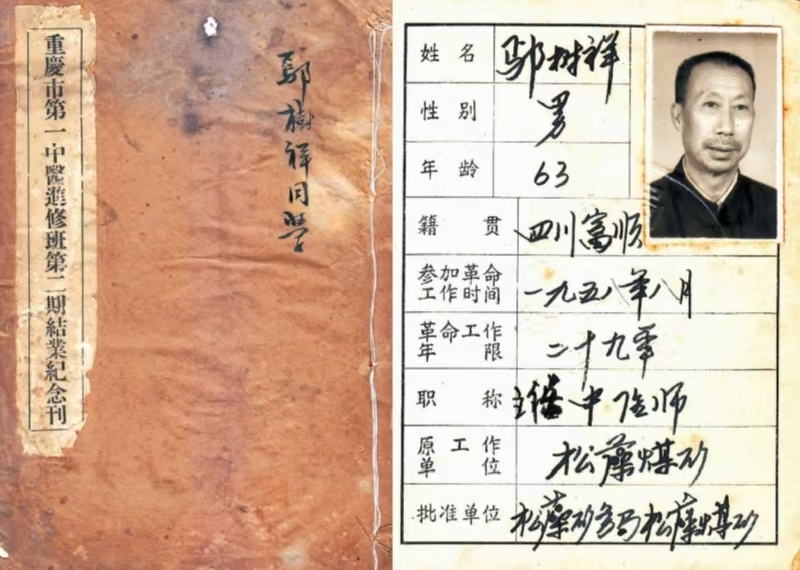

图为1953年重庆市中医进修班第二期的纪念册(左)和鄢医生的退休证

中医中药令我刻骨铭心

记得刚上小学时,我就从重庆的主城区,舟车劳顿来到川黔交界处的大山沟,当时重庆市最大的无烟煤生产基地---松藻煤矿。

那时,我上学和放学都要路过矿上的职工医院,人还没有走到医院大门口,空气中就弥漫着一股浓浓的中药味。半个世纪过去了,我依然不能忘却那苦涩中带着清香、清香中散发出的大自然味道。

当年的煤矿职工医院科室基本齐全,有西医的内外科、中药科、检验科等,每天早上7时30分准时开始挂号。我读小学时,经常伤风感冒,大人让我自己到职工医院去看中医,把中药拿回家后熬制服用。中医和中药就这样在我的脑海里扎下了根。

当年职工医院中医科医生最多时有四名,但常年保持有两名声望高的老中医就诊。一位姓鄢、另一位姓胡,都是医术高超、医德医风高尚之人,在整个矿区,甚至周边区县,都深受大家尊敬。

在我的记忆中,两位老中医的就诊台上每天都有厚厚的一叠处方笺。就诊室里、过道上排满了候诊的职工与家属。天天这样、月月如此,两位老中医就这样日复一日、年复一年呵护着几万名矿工与家属们的健康。

半个世纪过去,两位老中医已离开人世,被他们医治痊愈的病人不计其数,流传下来的故事也是篇章不断。为搜集当年矿区老中医留下的故事,笔者经过多方打探,找到了已经年过六旬的鄢医生的女儿鄢玉琼和胡医生的儿子胡庆余,请他们为我唤醒尘封多年的记忆。

小小年纪领受救人之道

人人敬仰的鄢医生名叫鄢树祥,1924年2月出生在四川省富顺县兜山镇的一户农家,儿时父母双亡,小小年纪只得四处流浪讨生活。当他来到重庆市菜园坝兜子背时,一户开中药铺的好心夫妇收留了他。随后的岁月里,鄢树祥凭借他的勤奋好学与聪慧天资,受到了药铺夫妇俩的喜爱,在给中药铺打工的同时,夫妇俩开始教他识字学文化、识别和分抓中药,引导他学习中医治病救人之道。

经过中药铺夫妇的悉心传授,加上他勤奋好学,在多年岁月洗礼后,28岁时鄢树祥的医术已经可以独立把脉治病。于是,他在当地开设了一家中医诊所,继续传承着夫妇俩的善良与仁心。

1953年6月,重庆中医进修学校二期如期开学。29岁的鄢树祥有幸成为其中的一名学员。短短半年培训,成为了鄢树祥中医生涯的高光时刻。当时培训班上执教的老师都是国内中医界的名人,除此之外,全市各个医学领域的专家也为学员进行了授课。

鄢树祥的女儿鄢玉琼,向我展示了当年父亲参加培训时所用的手刻油印教材。泛黄薄脆的纸上,模糊显示着60多年前班主任的讲课内容:“中医进修的目的是树立为人民服务的观点,端正工作态度,并在此基础上加强中医团结及中西医团结。另外是学习基础医学、预防医学,在条件较好的进修班中还可以学习中医临床学、中药学,以便整理中医学术及临床经验……”

1953年12月末培训结束后,鄢树祥告别个体诊所,正式分配到成都市第一人民医院,成为了一名中医师。

传统的中医传承都是从年幼开始。老中医胡医生也与鄢医生的从业道路相似。胡医生名叫胡维政,1926年出生于重庆市合川县清平镇一户农民家庭。为了学习中医,在胡维政很小的时候,母亲就让他拜合川县有名的蒋中医为师。

当时学医,师傅首先要培养徒弟的品德,与蒋中医一家共同生活,其目的就是要从小抓起,培养胡维政养成良好的品行和吃苦耐劳的精神。在蒋中医家中,小小年纪的胡维政什么活都要做,做饭洗碗、打扫清洁,搬运切割药材、抓药煎药等。在各种劳动完成后,蒋中医还要教他识字学文化。

胡维政的儿子胡庆余说道:“父亲当年的生活情形,与许多影视剧情节完全一样,师傅一家人既把他当学徒,又把他当自己的儿子,不仅要养育他成长,还要教他如何做人,教他医德医术。父亲就是在这样的中医世家中成长起来的。”

“年龄稍大一点后,师傅便教他认识品种繁多、浩如烟海的中草药,包括名字、功效、服用与炮制方法等。到了十三岁左右,父亲开始熟读熟背《伤寒论》《黄帝内经》《神农本草经》等。而到了十八岁左右,父亲就开始跟着师傅学习把脉问诊,直到能够完全独立行医。”

传统中医呵护百里矿区

时间飞快来到1958年,此时30岁左右的鄢树祥、胡维政拖家带口,与成千上万矿山建设者们一道,来到了正在火热建设中的松藻矿区。

松藻煤矿职工医院很快建设落成,鄢树祥、胡维政先后成为职工医院的主力中医。

中医科一开诊自然成为了广大职工和家属追捧的对象。据一些老职工、老患者回忆,胡医生行医讲究稳扎稳打,无论大人小孩、新老患者,都是一丝不苟把脉问诊开方,总能将顽疾斩草除根,深受职工群众的喜爱; 鄢医生则不同,其擅长肝胆科、骨科、皮肤科、儿科等学科的疑难杂症,他开具的药方更是剑走偏锋,疗效显著,深受矿工家属及矿区周边群众的信赖。

“鄢医生,我的药怎么只开一副哟?可不可以多开几副?”经常有患者刚拿到鄢医生的药方就十分不解,为啥我看似严重病,却只有简简单单一副药?于是恳请鄢医生多开几副药。而鄢医生则底气十足地说道:“你这个病,一副药就够了!”事后得知,鄢医生号准的脉,确实一副药足矣。不少职工和家属都被他的底气与医术所折服。

据鄢树祥的女儿鄢玉琼回忆道:“二十个世纪七十年代,矿上有一名40多岁的职工患了严重的肝硬化,全身浮肿、脸色青黑且肿大,四处求医无人敢接收。结果经过父亲的把脉诊治,病人的腹水没有了,病最终也被彻底治好。后来,在同事们的鼓励下,父亲还将此次医案写成论文,发表在了专业杂志上。”

鄢树祥的医德医术就这样一传十、十传百,慕名前来的患者越来越多,不仅在整个矿区,甚至几百公里的外省,也有人乘火车坐汽车前来。为保证看病质量和医生的承受能力,职工医院规定,鄢医生每天门诊人数不能超过100个号,但常常是超人数超时间为病人看诊。别人都下班吃饭去了,鄢医生还在把脉开方。“父亲常常忙到很晚才回家吃饭,当我们埋怨他时,他却告诉我们,治病救人就是我的职责,做人要多行善,要有一颗医者仁心。”鄢树祥的女儿说道。

中医科每天都是人山人海,从早上8时到中午12时,从下午2时到傍晚6时,两位老中医每天都这样把脉、问询、面观、开方,除了上一次厕所外,可以说是“毫无松懈”。

上午是人体脉象最为清晰而真实的时段,十分适合就诊中医。而下午就诊人数稍微少一点,基本上是复诊的病人,两位老中医才有了短暂的喘息时间。当潮水般的患者看完病开完方子后,中药房便是里外三层的取药人群。在我的印象中,中药房是一个面积不到40平方米的房间,除了窗口外,房间的四周和中间全是近两米高的药材柜,狭窄的房间内,有4名男女药剂师不停地穿梭其中,忙碌而有序地开闭中药柜、抓起药材、过秤称重,期间还不时倒入捣臼中捣碎,最后倒入纸药袋,迅速递出窗口,然后,药剂师向各位患者详细交代熬制方法。“这个要先浸泡半小时”“这个小袋的先熬10分钟,再放其它药熬”直到过了中午12时,中药房窗口前的人群才散尽。

许多疾病与顽症除了功夫深厚的老中医把脉开方外,还需真材实料、货真价实的中药材,才能药到病除。据一位当年职工医院退休多年的药剂师回忆,那个年代,有很多中草药购买不到,而病人又迫切需要,他们基本上每周都要到周边的大山里采挖中药材,然后经过严格而繁杂的程序炮制而得。

医者仁心传承不息

在那个吃饭要粮票、每人有粮食定量的年代,鄢树祥一家人口众多,孩子们正是长身体的时候。但是,医者仁心的鄢树祥及夫人还是一如既往、热情接待上门救急的病人。“经常有远道而来的山区农民,错过了就诊时间,只好来家中找父亲看病,母亲总是吩咐大家拿几个大碗,给客人盛上饭。”鄢树祥的女儿回忆说。

那个年代,企业职工在职工医院就诊属于免费,企业外的病人就得缴钱就医,如果遇上钱不够住不起院的农民兄弟,鄢树祥都会亲自出面妥善解决,先住院医病,然后再想办法解决费用问题。

中医是需要传承的。有很多年轻的医师想要拜鄢树祥为师,但他首先要看他们的人品,然后看有没有吃苦耐劳的精神,最后看有没有悟性。三者兼备方能收为徒弟。

而胡维政的中医传承则不一样。他的一个儿子与我是同学,课间不时向我们展示他背诵的中医“汤头歌”。这种似歌非歌、似曲非曲的唱腔,可能只有他明白其中的奥妙。直到后来我才知道,“汤头歌”其实就是用歌曲的形式唱出中药里的配方。晦涩的药名、枯燥的重量、谨慎的禁忌等,让人无法有效牢记,老一辈人就将它们编写成了朗朗上口的“汤头歌”,方便大家快速记忆。后来,胡维政的儿子、胡维政的孙子也相继学成出师,开诊所把脉问诊,治病救人。