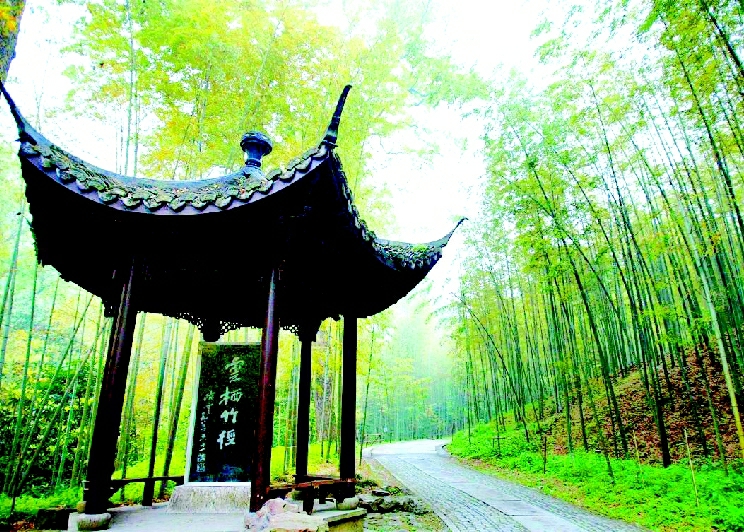

西湖云栖竹径 资料图

第一次去杭州时,我像匹脱缰的野马,揣着张游览图就独自出发了。挤进西湖景区,却莫名烦躁起来---到处都是游客,看风景前先得看人山人海;那些景点也雕琢得太刻意。我索性翻开地图,在远离西湖的西南郊发现了“云栖竹径”四个字。

说走就走。蜿蜒的竹径被层层浓荫笼罩,满眼都是绵延不绝的绿意,偶尔从竹叶间隙漏下的阳光,像撒了一地的碎金子。虽是酷暑七月,走在竹径上却觉凉意自脚底漫上来。

竹荫掩映的小径上散落着三座凉亭。最先遇见的是洗心亭,亭边一泓碧水蒸腾着袅袅白雾。奇妙的是,天气越热,池底涌出的雾气就越浓,凉意也愈盛。我立在亭前细品那副楹联:“翠滴千竿遮竹径;寒生六月洗心泉。”顿觉暑气全消。

继续前行,便到了桥亭。初见时颇觉纳闷---明明只有亭子,为何称作“桥亭”?正疑惑间,目光扫过两侧起伏的竹浪,忽然灵光一现,这“桥”字便有了答案。

脚下的竹径是按康熙年间的旧制修复的:中间铺着整齐的青石板,两侧镶着碎石,青石与碎石之间还用黑砖嵌出两道醒目的界线。据说这黑线之内便是当年的御道,专供康熙皇帝行走。而如今,我和后来的游人们,却都能悠然自在地踏在这条“御道”上,真是时移世易,令人感慨。

浓荫中隐约露出一座红柱翘角的凉亭,此亭唤作遇雨亭。云栖一带上空,时常聚集着云层,云多雨也多,夏日游云栖,碰上瓢泼大雨,遇雨亭就成了避雨亭。

人们都说,在遇雨亭观雨是云栖竹径最美的享受。而我有幸亲眼见证了这番景致。那天游人稀少,整座遇雨亭只我一人独坐。原本晴朗的天空骤然转暗,山风呼啸而过,卷起层层翠浪,竹林间顿时响起一片沙沙声,竹枝竹叶相互摩挲,恍若有万千生灵在窃窃私语。待风声渐歇,骤雨便哗然而至,竹枝在雨中剧烈摇曳,发出雄浑的呻吟,宛如大自然的交响乐章。

山雨来得急,去得也快。风歇雨止,林间的鸟儿又欢快地鸣唱起来。白云悠悠掠过竹梢,渐行渐远,只留下一抹薄雾轻纱般萦绕林间。这雾气也渐渐由浓转淡,最终消散在澄澈的碧空里。

弯弯曲曲的竹径上,忽然转出一对衣着鲜艳的年轻男女。他们撑着一把精致的碎花洋伞---方才还用来遮风挡雨,此刻倒成了这翠竹林中最俏丽的点缀。

云栖既是杭州一隅的地名,更是一种超然物外的意境。独自穿行在这幽深的竹径里,纵有千般愁绪、万重心事,也会被这满目苍翠洗涤殆尽,随风消散在竹叶摩挲的沙沙声中。

我生性不爱往人堆里扎,总向往着奔向开阔的天地,去拥抱那份未经修饰的自然野趣。去邙山时,我不去挤在熙攘的大禹雕像前拍照,而是独自踱到山脚幽静的黄河滩,看雁阵南飞,望无边的青纱帐在风中起伏;游少林寺时,我也不去塔林凑热闹看武僧练功,偏要攀上嵩山高处,只为守候“日出嵩山坳”的晨光,聆听“晨钟惊飞鸟”的空灵回响……这种情结,与我在西湖畔却独寻云栖竹径的意趣一脉相承。个中况味,实在难以用言语道尽。