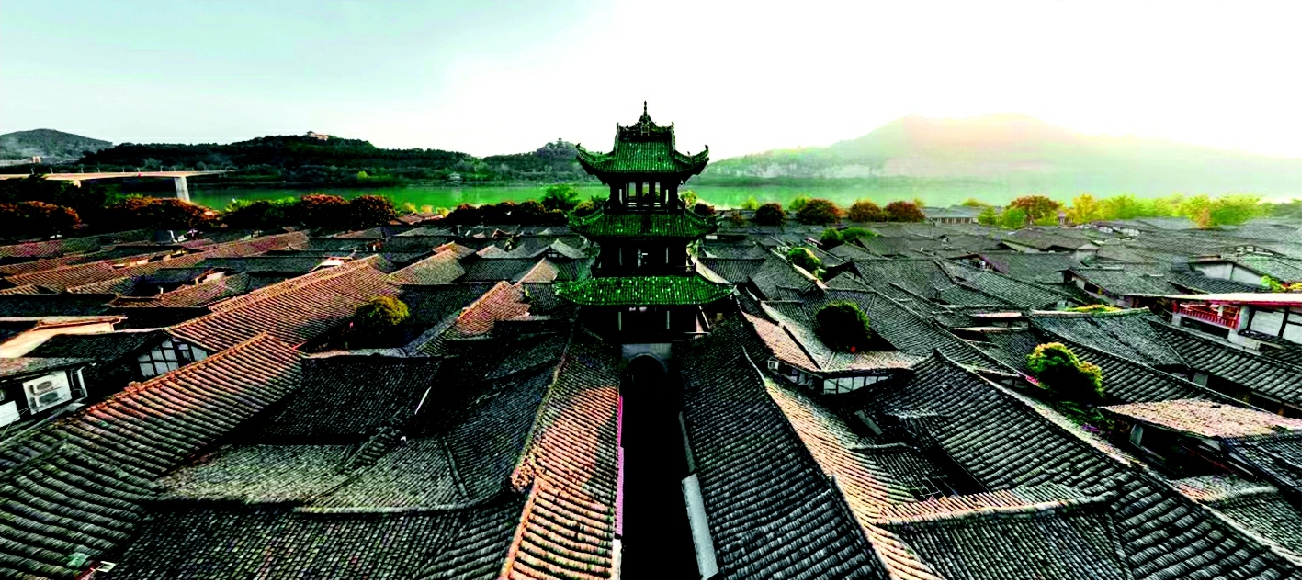

阆中古城 资料图

当我驱车在秋雨中抵达阆中,已是中午11时,雨刚好停了。大多数游客挤在张飞庙前拍照时,我却想寻找这座千年古城真正的呼吸与心跳。

阆中,四面环山,三面绕水,拥有近2300年历史。战国时期,它曾为巴国国都,如今享有“阆苑仙境”之美誉,也是春节文化的重要发源地。

站在锦屏山顶,俯瞰“嘉陵江绕流如带,古城楼台掩映”的全景,嘉陵江的“U”形江流如神龙飞舞。岸边渔火明灭,像古人未写完的诗句。杜诗“阆州城南天下稀”正是对其自然风光的盛赞,吴道子《嘉陵江图》也印证了它的“仙境”特质。

我眼中打捞起的诗意山水,远比任何解说词都更加真切---“张飞牛肉”的摊主在江边支起绿色帐篷,薄雾缭绕其间,模糊了古今的界限。文笔塔下,一位老人正用竹竿挑起红灯笼,上面“保宁醋”的字样在雨雾中晕染开来,自成一片绚烂风景。

雨雾散尽时,阆中古城从嘉陵江的波光里浮了出来。

古城的巷弄里藏着不少明清古院。跨进“孔家大院”,天井里的老水缸中浮着几片桂花瓣,倒映着四方天空与雕花雀吟。正房匾额上刻着“云林”字样,书案上摆着青花瓷瓶,瓶中插着花,散发着淡雅古朴的文气。墙角的竹椅上,一只橘猫蜷作一团,沐着秋风打盹,一派岁月静好。

登上古城中天楼远眺,嘉陵江游船披着秋雾缓缓划过,惊起几只白鹭,翅尖掠过江面时带起细碎水花,像在述说千年前的故事。对岸的锦屏山层林尽染,红枫与黄栌交织成火,被翠绿的松柏衬得愈发浓烈。山间亭台楼阁若隐若现,似藏在画中的仙宫。

山风穿城而过,撞在贡院的飞檐翘角上。只见那青灰瓦脊上的瑞兽正敛着翅羽,琉璃釉色泛着温润的光。跨进朱漆大门时,喧嚣被隔绝在身后---贡院像极了被时光封存的蜂巢,密密麻麻的号舍沿甬道排开,青砖地面的缝隙里还嵌着当年考生掉落的炭屑与墨迹。墙角的野草从砖缝里钻出来,叶片上沾着细碎的尘土,像是把千年的书卷气都吸进了脉络里---据《阆中县志》载,古城走出过4名状元、116名进士、402名举人。

醋坊,是阆中古城里一座活着的“时间博物馆”。走进公园路54号的“保宁醋展销厅”,一名工作人员正用木勺搅动着百年醋缸。琥珀色的醋液在光影间拉出绵长的丝线,仿佛在演示如何用这“液态的阳光”书写一部家族的谱系。那微微晃动的光泽,令人不禁遐想:那是高粱在田埂上生长的轨迹吗?是匠人深夜不眠、翻动酒醅的身影吗?或是百年间,无数食客品味时发出的那一声赞叹?

工作人员递来一小瓶特制的醋,说道:“尝尝看,真正的保宁醋,讲究的是‘酸、甜、鲜、香、醇’五味调和。”我轻抿一口,微酸率先在舌尖绽放,随即一丝清甜浮现,最终化作一缕绵长的香气,萦绕于唇齿之间,久久不散。

“这醋是用麸皮、大米、糯米酿的,还要经过‘蒸、酵、熏、淋、陈’五道工序,光是陈酿就至少要一年,老缸里的得等上三五年。”工作人员一边说,一边用布巾擦拭缸沿,动作轻柔,像是在呵护一件珍贵的藏品。

展厅里摆满了各式醋品,从古朴的陶坛到精致的玻璃瓶,标签上的字迹有的娟秀,有的苍劲,都印着“保宁醋”三个大字。我选了两坛五年陈的陶坛醋,坛口用红布扎着,系着细细的麻绳,古朴雅致。从工作人员手中接过沉甸甸的醋坛,我感受到陶土的粗糙质感,仿佛握着一段凝固的时光。

当夜宿在古城,秋雨将阆中与嘉陵江晕染成一曲轻柔的夜曲。我怀抱着整座古城的韵味,仿佛将中天楼的巍峨、状元坊的荣光都拥入怀中;不禁踮起脚尖,伸手欲摘星辰,心中满是轻盈与昂扬。