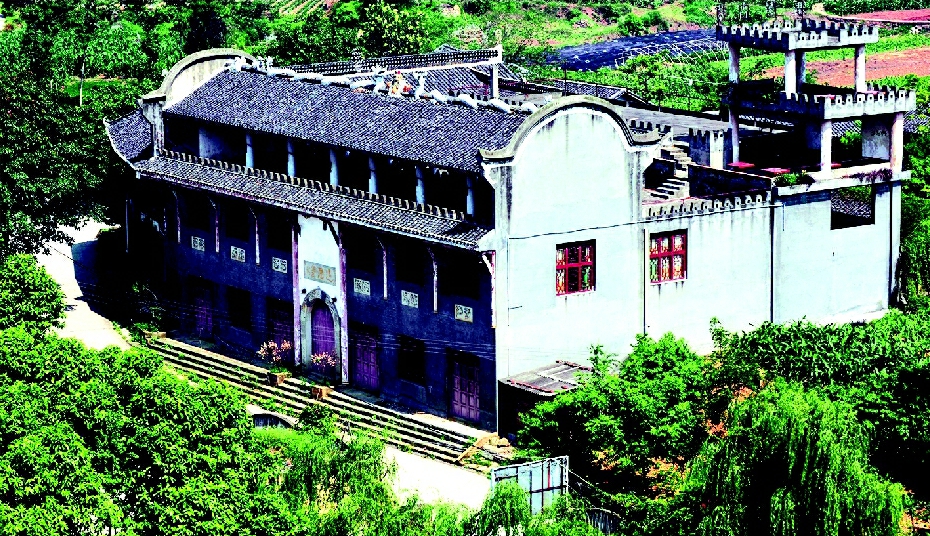

三多寨风光 图据网络

此前,我只知道自贡是一座有盐有味、既有远古恐龙又有现代灯会的名城。直到读了自贡作家聂作平所写的《一路风情》,我才知道城郊竟矗立着几座挺拔的山峰,它们首尾相连,围出一座近乎天成的古堡---三多寨。寨中藏着耐人寻味的故事、有温度的历史,以及一片生机勃勃的生活家园。

由熟识此地的舅舅带路,我一路循着聂作平《一路钟情》的墨香,沿盘山路向上。但见薄雾之中,三多古寨的牌坊渐渐清晰。那“多福、多寿、多子”的淳朴愿望,透着老百姓最本真的期盼,就这样被百年前的盐商们,牢牢镌入了山石之中。

我停下车,缓步走向寨门,立于那泛着潮气的牌坊前。指尖抚过冰凉的石面,在“多”字的刻痕间停留---那一刻所触到的,仿佛不只是凹凸的笔画,更是那些早已消散于盐卤蒸气中的背影。当年在此垒石筑城,共同缔造了这座巍巍古寨的李、颜、王三姓商贾,他们可曾预见,脚下这方青石终将成为后世无尽叩问的扉页?

舅舅在自贡生活了六十八年,讲起三多寨的历史如数家珍。他告诉我,一百多年前,太平天国起义的消息传到自贡,顿时让靠盐业兴盛的自流井盐商们感到了恐慌。为求自保,他们决定合力筑寨。于是,在李、颜、王三家盐业家族的牵头下,原本林木葱郁的牛口山上,一座坚固的寨堡---三多寨,便应运而生。

从南门进入寨中,一条小街向前伸展。明清盐商的宅院鳞次栉比,封火墙的曲线被岁月打磨得愈发柔润。路边,一道颓圮的照壁上,“慎德堂”三字的墨迹仍倔强地悬于裂隙边缘,令人恍若听见昔日盐道上清脆的马帮铃铎,望见那些在井盐结晶中凝成的家族荣光。正厅天井里蓄着半池春水,倒映着残缺的雕花月梁;几尾红鲤悠然游过,搅碎一池光影,仿佛也搅动了百年沉淀的盐粒。

寨西的梨园里,正悄然上演着生命的轮回。虬曲的枝头,新蕊已悄然破茧。一位守园老人执竹帚清扫着石径,帚梢带起的细碎花瓣,悄然落进他粗布衫的褶皱里。“这是光绪二十六年栽的树,”他指着一株需三人合抱的老梨树对我说。树皮皲裂处,正渗出琥珀色的树胶。“看着像眼泪?这可是梨树的盐。”---盐商的遗产,竟以如此诗意的方式,凝成了草木肌理中的结晶。这比喻,令我一时怔忡。

穿过烟火气缭绕的人家,一片绿意盎然的景象在眼前铺开。山弯里,池塘畔,古道路边,处处是成片的梨林。林木深处, 还藏着一个幽深的洞穴---抗战时期,自贡虽为后方,寨子里也挖掘了防空洞以躲避空袭。那铸铁门扉紧紧嵌在山体石缝中,长长的通道向下延伸十余米,直入地底。在潮湿的甬道深处,舅舅举着手机,照亮了多年前的标语。不断滴落的渗水,已将“深挖洞,广积粮”中的“粮”字,蚀成了一片模糊的墨团。光束扫过墙角的陶瓮与锈蚀铁锹,他补充道:“当年寨民们来此躲避轰炸时,连熬盐的卤罐都随身带着。”

于观景亭中,我遇见一位正在临摹古碑的老者。生宣上,墨迹未干的“多”字在晚风中微微颤动。“三多寨,其实有四多,”他搁下狼毫,眼角的皱纹里蓄着夕光,“还多了一味盐苦。”这话语轻轻沉入了山岚。此时,寨中零星灯火亮起,恍如当年盐井灶房里,那从未熄灭的灶火。

暮色四合,我们来到寨北。巍峨的寨墙被茂密树木环绕,血红的“三多古寨”四字在峭立的岩壁上显得格外醒目。我们沿着樟木浓荫下蜿蜒的石径盘旋而上,直登寨顶。极目远眺,舅舅指着内宜高速上流动的车灯说:“瞧,如今的盐道。”顺着他龟裂的指尖望去,银色车流仿佛正将古寨的咸味送往远方。寨墙苔藓间,新生的蕨类蜷曲如问号;而山脚下,高铁站的霓虹已为这座百年盐寨,点亮了新的答句。